Media, Arte, Cultura

La rana bollita e le discariche umane

Riflessioni di un pubblicitario su bulimia verbale e assenza di sguardo. Dobbiamo scegliere le parole che ci parlano, altrimenti saranno loro a scegliere noi. L’occhio è un ottimo criterio di scelta

L’allegoria della rana bollita, a quanto pare di Noam Chomsky, è uno dei principi di spiegazione della realtà più in voga tra gli appassionati di complotti di ogni genere e grado; dai terrapiattisti ai sostenitori della tesi secondo cui l’autore delle canzoni dei Beatles sarebbe in realtà il filosofo Theodor W. Adorno.

L’idea è questa: se buttate una rana viva nell’acqua bollente, questa se ne accorgerà e riuscirà a scappare, perché avrà ancora le forze per saltare fuori dal pentolone in cui l’avete costretta. Se invece la buttate nell’acqua tiepida, la rana ci sguazzerà, troverà la temperatura gradevole, non avvertirà alcun pericolo. A quel punto, aumentate di uno zic il calore. Poi di un altro zic ancora. Poi di un altro. La rana patirà il caldo a poco a poco, stancandosi via via, senza capire che si mette male. Andando avanti, le sue energie saranno fiaccate. E quando l’acqua bollirà per davvero, il batrace non avrà più le forze per opporre alcuna resistenza.

Noi bipedi implumi saremmo nella stessa situazione: cotti al fuoco lento di un indottrinamento che inizia in tenera età e che ci trasforma, gradualmente, da esseri senzienti a esseri con-senzienti, totalmente instupiditi dalla comunicazione mainstream.

Discorso complicato, che lascio volentieri a chiunque altro. Più interessante la storia della rana bollita per un’altra ragione: è immagine efficace di qualcosa che non ha bisogno di complotti per essere compresa, ma solo di un’anagrafe adeguata.

Qualche tempo fa ho visto Stanlio & Ollio, film splendido, e ho commentato (stupendo me stesso per la regressione verbale): «Eh, al sabato, appena usciti da scuola, correvamo a casa perché c’era da vedere Oggi le comiche, sul DUE». Correvamo a casa per vedere film in bianco e nero, a volte muti. E i canali TV erano o l’UNO o il DUE. Fine.

Da ragazzo, terza media, facevo interminabili gite in montagna per raggiungere un lago spelacchiato in mezzo a cime e valli dove, qualche volta, passavano gli stambecchi. Durante le ore di marcia, se chiacchieravi un po’ più del necessario, arrivava fra’ Bruno a darti un calcio nel sedere. Il chiacchiericcio sciocco, in montagna, è male. La montagna si rispetta. La bellezza si accoglie nel silenzio. Zitto e cammina che poi ti manca il fiato.

Ricordo anche giornate trascorse ad ascoltare lo stesso disco dei Deep Purple per ore, con gli amici, scambiandosi poche parole. O pomeriggi interi a giocare in strada dove la comunicazione si riduceva a qualche enunciato di poca estensione: «e passa quella cazzo di palla!», «giochiamo a figu?» (figurine di calciatori, ndr), «quella della seconda B è figa» (variante di figu, ndr), «e se no?» (segnale di rissa imminente, ndr).

Insomma: per chi ha conosciuto un mondo in cui l’uso della parola era più rarefatto, e ora è travolto dalla bulimia logotica che tutti ci divora, forse la storia della rana bollita ha senso. L’aumento della verbosità, della quantità di parole che attraversano le nostre giornate, non è stato forse graduale e costante, uno zic alla volta?

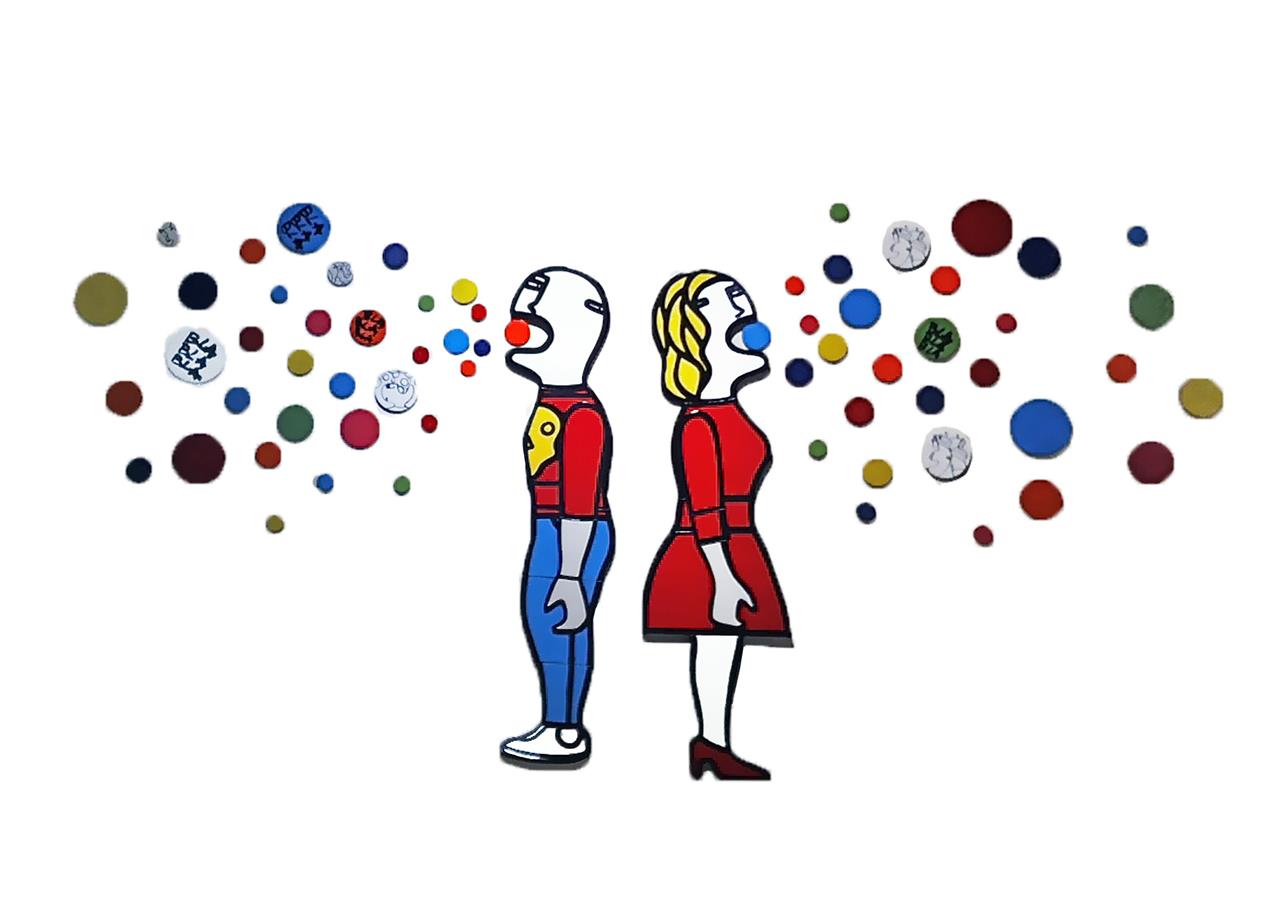

Senza accorgercene siamo passati da un mondo più silenzioso a uno dove c’è caciara sempre e ovunque. Ieri si parlava poco a pochi, oggi si parla molto a molti. Le radio libere, poi le TV libere, la rivoluzione digitale, le email, i social commenta-ogni-cosa-se-no-non-esisti. Niente di nuovo, sono cose risapute. È l’acqua calda. Ma appunto, è l’acqua calda! Sempre più calda! Non è che di questo passo, uno zic alla volta, finiremo bolliti del tutto senza rendercene conto?

A chi afferma che il consenso si fabbrica con le macchinazioni segrete, verrebbe da dire che forse, a fiaccare la volontà, a impedirci di saltare fuori dal pentolone, è qualcosa di tutt’altro che occulto: è l’esondazione di parole, il diluvio semantico (senza precedenti nella storia umana) che ci inchioda ore e ore e ore su contenuti irrilevanti e sfinenti.

Si può tornare indietro? No. E comunque la nostalgia del passato non c’entra. C’entra il fatto che dobbiamo ricominciare a scegliere le parole che ci parlano, altrimenti saranno loro a scegliere noi.

Un buon metodo, che applichiamo già in modo automatico, è filtrare; così da impedire di essere investiti da una quantità di comunicazione superiore a quella sopportabile. Ma forse questo metodo richiede un criterio che non sia affidato al puro istinto, e io vorrei suggerirne uno.

Spesso, ai miei studenti in Università, cito una frase di una grande scrittrice americana, Flannery O’Connor, che dice: il vero strumento dello scrittore è l’occhio. Vale anche in prospettiva rovesciata. Il vero strumento dell’ascoltatore, o del lettore critico, è anch’esso l’occhio.

L’occhio è un ottimo criterio di scelta per decidere da quali parole farci attraversare e quali respingere. Perché ci sono parole che evocano immagini, e quindi ci costringono a guardare, e altre che non lo fanno. Sia che parliamo, sia che ascoltiamo, costringiamoci dentro parole che mettono in moto lo sguardo, e non solo la mente o la pancia. È davvero facile ed è una formula che si può applicare subito, hic et nunc, qui e ora. Non servono titoli di studio. Non serve sapere le lingue. Non serve essere ricchi o biondi. Non serve nemmeno un’appartenenza politica, perché è un criterio indipendente da essa, che ci aiuterà, piuttosto, a trattenere il buono che proviene da chi la pensa diversamente da noi.

Un esempio, per chiarire. Sono parole recenti: «Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana, sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa i complici di questo scandalo. Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri. Non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi di loro anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza».

Il Dostoevskij di Umiliati e Offesi? Il Victor Hugo de I Miserabili? No. Papa Francesco (messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri). Sono parole che fanno guardare, proprio come quelle dei grandi letterati che ho citato. Fanno guardare perché non sono generiche, entrano nel vivo di una situazione e la presentano non solo alla nostra mente, ma ai nostri occhi. L’uomo che cerca il cibo o una maglia in mezzo ai rifiuti è un uomo concreto, che letteralmente vediamo compiere tali azioni. ‘Ai poveri non si perdona neppure la povertà’… questo sembra più astratto, ma anche questo è concreto, se ci pensiamo bene. Non vediamo noi stessi attraversare la strada, gettare un occhio al barbone che sta dormendo sui cartoni e condannarlo perché non è stato bravo quanto noi nella vita?

Sulle parole senza sguardo è inutile soffermarsi. Sono una perdita di tempo e di intelligenza. Cinque milioni di poveri. Che cosa vedo? Nulla. È astratto. È una massa indistinta. I ‘migranti’. I migranti ci rubano il lavoro. Che cosa vedo? Non c’entra la collocazione politica. Anche ‘i leghisti sono tutti fascisti’ è un’affermazione della stessa natura, che applica una maschera, un filtro sulla realtà, e ci impedisce di guardare.

Le generalizzazioni, i proclami, i luoghi comuni, la retorica (nel senso deteriore), i pregiudizi, le semplificazioni, le banalizzazioni, le affermazioni di principio… via, nella discarica!

Forse quel che bolle in pentola, e che finirà per bollire noi, prima ancora di essere un problema di verità – fake news e affini – è un problema di quantità. Quantità di parole che ci stordiscono e tra le quali non sappiamo proprio come orientarci. Più un problema di fake word che di fake news. Molte di queste fake word sono studiate per farci gridare. Le parole che ci costringono a guardare, invece, che ci trovino o no in accordo con esse, alla fine ci cambiano e ci rendono migliori.