Cultura

Come celebrare il Giorno della Memoria? Una proposta

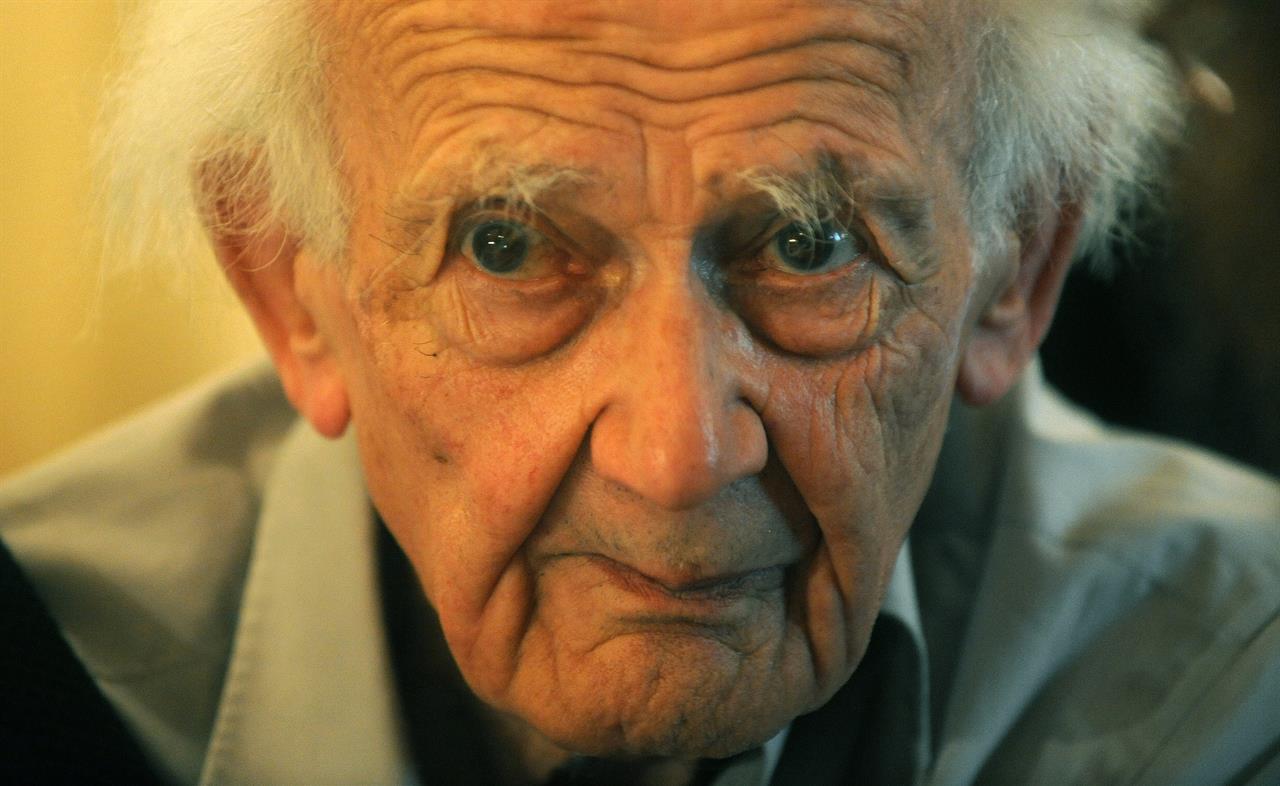

Il 27 gennaio sarà il "Giorno della Memoria", come commemorare le vittime dello Sterminio? Leggere o rileggere "Modernità e Olocausto", una delle opere decisive del recentemente scomparso Zygmunt Bauman, può aiutarci a capire e a scegliere da quale parte stare

di Pietro Piro

Il 9 gennaio 2017 all’età di 91 anni, nella città di Leeds dove viveva e insegnava, ha concluso la sua esistenza in questo mondo il sociologo Zygmunt Bauman. La sua vasta produzione comprende un saggio che dovrebbe far parte della biblioteca essenziale per la comprensione dell’Olocausto. Il testo apparso nel 1989 con il titolo Modernity and the Holocaust, Oxford, Basil Blackwell, 1989 è stato poi tradotto da Massimo Baldini nel 1992 e pubblicato dalla casa editrice il Mulino con il titolo Modernità e Olocausto. Il testo è molto noto ma credo valga la pena ricordare che la tesi sostenuta da Bauman – e da molti studiosi che egli utilizza per sostenersi – che l’Olocausto rappresenti “l’altra faccia della medaglia” dello sviluppo tecnico-politico che ha caratterizzato il dominio Occidentale sul mondo.

Modernità, tecnica, Olocausto

Per Bauman «l’Olocausto fu pensato e messo in atto nell’ambito della nostra società razionale moderna, nello stadio avanzato della nostra civiltà e al culmine dello sviluppo culturale umano: ecco perché è un problema di tale società, di tale civiltà e di tale cultura. Per questo motivo l’autoassoluzione della memoria storica che ha luogo nella coscienza della società moderna è più di un’oltraggiosa noncuranza per le vittime del genocidio. E anche il segno di una cecità pericolosa e potenzialmente suicida» (p. 11).

L’Olocausto, come enorme esperimento d’ingegneria sociale è impensabile senza il sistema tecnico-produttivo a disposizione dei sistemi politici al potere in quella fase di sviluppo della storia. Per Bauman esso fu «il prodotto specifico dell’incontro tra le vecchie tensioni che la modernità aveva ignorato, trascurato o mancato di risolvere, e i potenti strumenti di azione razionale ed efficiente creati dallo sviluppo della modernità stessa. Sebbene tale incontro sia stato un evento unico e abbia richiesto una rara combinazione di circostanze, i fattori che furono alla sua base erano, e sono tuttora, diffusi e «normali». Dopo l’Olocausto non si è fatto abbastanza per sondare la portata di questi fattori e meno ancora per bloccarne gli effetti potenzialmente terrificanti. Noi riteniamo che su entrambi i fronti si possa e certamente si dovrebbe fare molto» (pp. 15-16).

Nel contesto moderno non si scorge alcun segno di superamento dell'antico conflitto, delineato da Sofocle, tra legge morale e legge della società. Esso tende, semmai, a divenire più frequente e più ; profondo, mentre la sorte sembra favorire le pressioni societarie alla soppressione della morale. In molte occasioni comportarsi moralmente significa assumere un atteggiamento definito per decreto come antisociale o sovversivo dai poteri esistenti e dall'opinione pubblica (sia essa apertamente dichiarata o semplicemente espressa dall'azione o dall'inazione della maggioranza). In questi casi la promozione del comportamento morale comporta la resistenza all'autorità societaria e un'azione mirante all'indebolimento della sua presa. Il dovere morale deve contare sulla propria fonte originaria: la fondamentale responsabilità umana verso l'«altro».

Zygmunt Bauman, “Modernità e Olocausto”

Fare memoria

La domanda urgente che la lettura del testo di Bauman mi suggerisce è la seguente: abbiamo fatto di tutto da quel 27 gennaio del 1945, quando le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, per bloccare gli “effetti terrificanti” del proliferare di strumenti razionali ed efficienti creati dallo sviluppo tecnico? Siamo riusciti ad evitare che gli strumenti tecnici destinati a migliorare la qualità della vita, possano essere utilizzati in un uso distorto e criminale per annientarci?

Forse, l’immagine di un grosso autotreno che generalmente trasporta beni destinati a “nutrire la vita” lanciato contro una folla spensierata che cerca riposo e divertimento, può essere esemplare per comprendere come nella nostra società tecnologica e iperconnessa, la morte collettiva in episodi di fanatismo, esaltazione, strategie politico-militari, causata dagli stessi strumenti che utilizziamo per vivere, sia una probabilità non troppo remota.

Abbiamo fatto dei passaggi importanti dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi per cercare di costruire la pace mondiale ma non ci siamo ancora riusciti e imperversa oggi una guerra ad episodi, diffusa e globale, dalle caratteristiche nuove e inquietanti, combattuta anche con armi “improprie” in cui le principali vittime sono i civili disarmati. Questa guerra in atto ci costringe a fare i conti con le tensioni che dal dopoguerra a oggi abbiamo ignorato, trascurato o mancato di risolvere.

Celebreremo, dunque, il 27 gennaio 2017, un Giorno della Memoria in un clima sinistro e spettrale. Ognuno di noi sa, nel profondo del suo cuore, che la pace è sempre a rischio e che il pericolo incombe sulle nostre fragili vite. Come celebrare, allora, una ricorrenza così importante senza cadere nella retorica da museo dei buoni sentimenti o nell’indifferenza distratta? Se si vuole rimanere fedeli all’etimologia della parola “celebrare” – che rimanda al latino celebrare che significa “riunire molte persone”, l’atto di visitare spesso in folla un dato luogo, di andare numerosi in un posto determinato – potrebbe essere necessaria un’azione collettiva, radicale, antiquotidiana.

Fermiamoci a riflettere

La mia proposta è la seguente: per un giorno asteniamoci da ogni genere di lavoro produttivo, asteniamoci da ogni mezzo di strasporto, asteniamoci dai media, asteniamoci da ogni strumento tecnico che ci aiuta a fare quello che facciamo quotidianamente. Propongo un giorno di astinenza dal sistema tecnico. Un giorno intero senza mandare messaggi, senza postare immagini, senza consumare video o commentare notizie, un giorno senza vendere e comprare. Un giorno di silenzio, riflessione, compagnia e convivialità. Un giorno dedicato a riflettere sul fatto che «tra i prodotti materiali e spirituali la civiltà comprende ora i campi di sterminio» (p.17). Un giorno intero dedicato a tutto quello che si oppone naturalmente alla logica dello sterminio: la conoscenza reciproca, la condivisione, la fraternità.

Per un giorno asteniamoci da ogni genere di lavoro produttivo, asteniamoci da ogni mezzo di strasporto, asteniamoci dai media, asteniamoci da ogni strumento tecnico che ci aiuta a fare quello che facciamo quotidianamente. Propongo un giorno di astinenza dal sistema tecnico. Un giorno intero senza mandare messaggi, senza postare immagini, senza consumare video o commentare notizie, un giorno senza vendere e comprare. Un giorno di silenzio, riflessione, compagnia e convivialità.

Immagino che, svegliandoci, saremo sorpresi dal silenzio assordante. Le prime ore saremo stupiti, meravigliati, confusi. Poi, lentamente, se la giornata lo permetterà, molti scenderanno in piazza per una passeggiata. Tutti i negozi saranno chiusi e allora ci si divertirà a commentare la strana situazione di questo giorno insolito e bizzarro. All’ora del pranzo poi, si sentiranno molte voci provenienti dalle case, dove le famiglie riunite si troveranno attorno a un tavolo con il televisore spento perché non andrà in onda nessun programma. A fine giornata, molti si chiederanno se non sarebbe opportuno moltiplicare il numero di queste giornate. Altri invece, proveranno solo un grande fastidio per non aver potuto godere dei benefici del “sistema”. Questa è la mia modesta proposta per celebrare degnamente. Tuttavia, ritengo molto più probabile che invece saremo sommersi da una babele di segni, suoni, simboli e narrazioni, immersi nel nostro quotidiano trascinare le vite precarie tra un autobus in ritardo e un giornale prima letto e poi abbandonato sul sedile vuoto di un treno.

In copertina: pietre d'inciampo a Berlino, in Fehrbellinerstrasse n. 86. in ricordo di Taube Ibermann ae Lotte. Fotografia di Johm MacDougall/Afp/ Getty Images

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it