Cultura

Gimondi, maestro vero nella medicina della fatica

Il ricordo apassionato di Mauro Berruto, direttore tecnico della Nazionale italiana di tiro con l'arco, del grande ciclista appena scomparso

È inutile tentare di non essere retorici, mi arrendo subito. Per chi, come me, è nato alla fine degli anni 60 c’era un modo di giocare che oggi fa sorridere o risulta incomprensibile. Se strabilianti effetti speciali permettono ai nostri ragazzi di immergersi in un gioco, magari ispirandosi al loro campione, muovendo semplicemente le dita, una cinquantina di anni fa il risultato era lo stesso, ma per riuscirci bisognava trascinare per i piedi un amico (o farsi trascinare), spostare con il sedere la sabbia di una spiaggia, tracciare una pista, riempirla di biglie e poi, colpendole a regola d’arte con l’indice, farle rotolare su immaginarie salite, discese, volate. Dentro a quelle biglie c’erano immagini di ciclisti e nel pantheon dei grandi sportivi c’era un ciclista italiano che finiva nella biglia più desiderata, voluta, richiesta.

Quello sportivo, quel ciclista, quella biglia avevano un nome: Felice Gimondi. Quando iniziavo ad avere un’età compatibile con le prime passioni sportive (dunque l’età dei primi ricordi) Felice Gimondi aveva già vinto tanto: la sua personale e bellissima collezione di successi contava tre medaglie, una per colore, ai Mondiali, le tre maglie dei Giri più importanti (quella rosa del Giro d’Italia, quella gialla del Tour de France e quella rossa della Vuelta) oltre ad almeno una vittoria in quasi tutte le grandi classiche. Insomma, nella biglia che il mio indice spingeva c’era l’immagine di un campione già affermato, alle cui vittorie non avevo assistito personalmente.

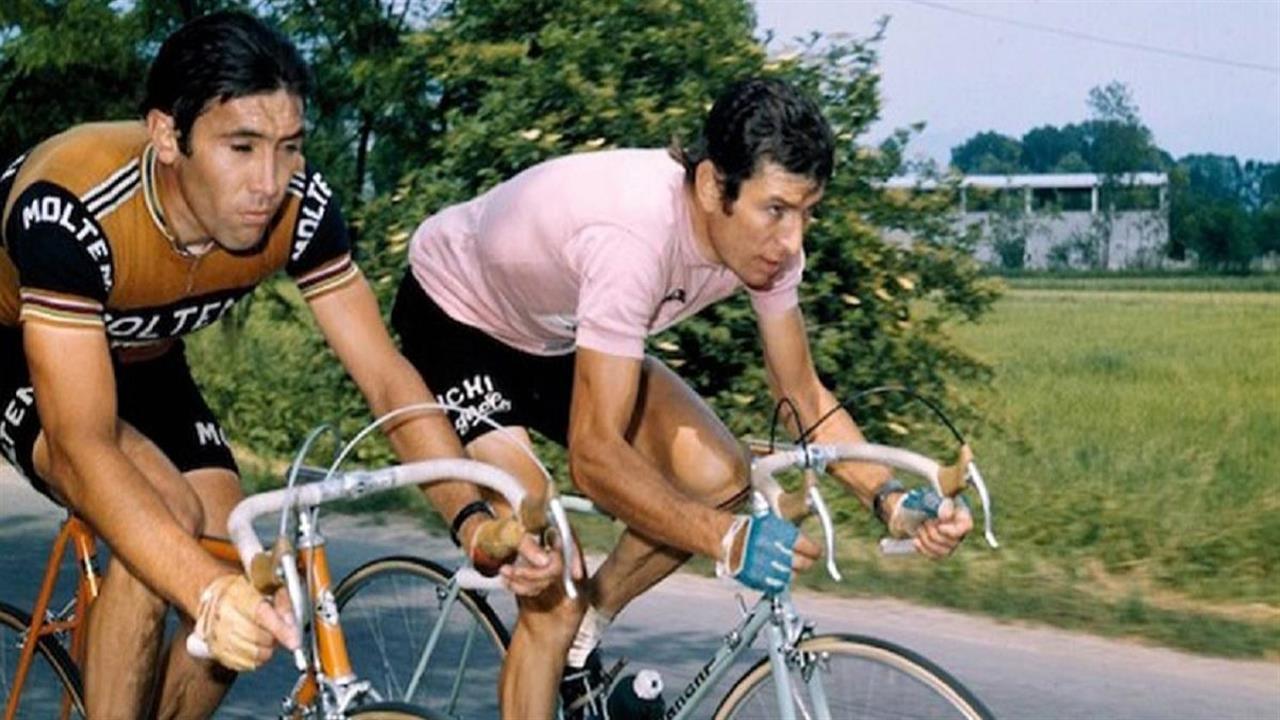

Ma il mio campione, Felice Gimondi, era ancora lì a correre in carne e ossa, magari rallentato un po’ dagli anni, ma con la sua leggenda cucita addosso. Il suo messaggio era semplice: non basta vincere. Non basta vincere, nonostante la sfortuna di essere contemporaneo del più grande ciclista di sempre, Eddy Merckx per gli amici Il Cannibale. Gimondi dimostrava in quegli anni che la grandezza di un campione non si misura con il numero di vittorie, ma con lo sforzo necessario che serve per tentare di raggiungerle e, ai miei occhi di bambino, rappresentava la bellezza della fatica.

Ci sono meravigliose fotografie che lo ritraggono, pur stravolto dal cimento, emanare un’aura magica che ricorda quella degli atleti della Grecia classica. Felice Gimondi rappresentava quella kalokagathia sintesi di perfezione fisica e morale degli atleti di Olimpia o degli eroi omerici. Non (solo) bellezza esteriore. Non (solo) perfezione del gesto. Non (solo) volontà, determinazione, resilienza, coraggio, ma tutte queste cose assieme. Facile tifare per Achille, guerriero invincibile, per i Cowboys o per tutti coloro che il destino ha chiamato inesorabilmente alla vittoria. Più complicato e profondo appassionarsi a Ettore, agli Indiani o a coloro che faticano tutti i santi giorni per tagliare i propri traguardi.

Complicata e profonda è la passione che ci lega a coloro che sanno manifestare grazia e bellezza quando è difficile farlo. L’uomo, sosteneva Hemingway, non trionfa mai del tutto, ma anche di fronte alla sconfitta quello che importa è lo sforzo per affrontare il proprio destino e solo grazie a questo sforzo si può raggiungere la vittoria nella sconfitta. Facile appassionarsi a Merckx, molto più complicato, ma profondo, appassionarsi a Gimondi a cui il destino aveva messo sulla strada Il Cannibale, ma che, a un cannibale, era sopravvissuto alla grande.

È triste oggi commentare una incredibile legge del contrappasso che, di fronte a un uomo che ha prodotto migliaia di litri di sudore sulle salite più pazzesche delle strade del ciclismo, lo ha visto morire in vacanza ai Giardini Naxos, mentre nuotava per rilassarsi. Gimondi è diventato un eroe dello sport e se ne è andato nell’acqua salata, uguale a quella delle lacrime per le parole del presidente Mattarella che gli ha reso omaggio per il prestigio regalato al nostro Paese, per le sensazioni amare del ricordo di un tempo andato, per il vuoto di un uomo esemplare che non c’è più, ma che ci regala un’eredità preziosa: ricordarci che la fatica è una medicina.

Da Avvenire.it

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.