Il suo l’intento non era quello di predire quel che sarebbe accaduto, ma di lanciare un allarme. E su tante cose ci aveva visto giustodi Paolo Banca

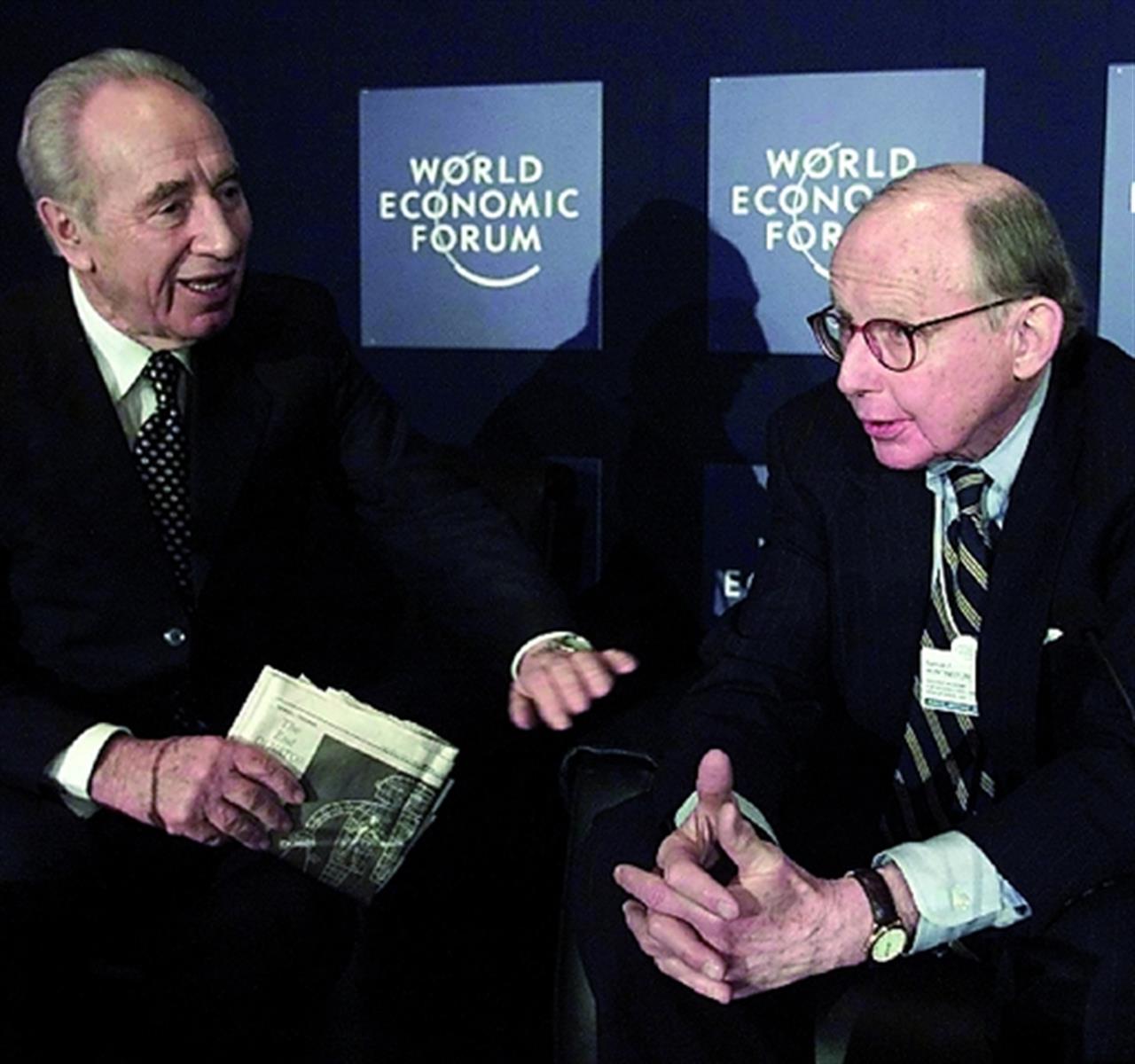

La vigilia di Natale del 2008 è scomparso Samuel Huntington, autore del celebre e molto discusso saggio di geopolitica Lo scontro delle civiltà. La sua tesi, ridotta all’osso, prevedeva che ai conflitti su base ideologica, che avevano caratterizzato soprattutto la prima metà del Novecento, sarebbero subentrate tensioni su base piuttosto etnica, culturale e religiosa.

Se avesse detto che tutto ciò era inevitabile, o addirittura auspicabile, ci sarebbero molte ragioni per contestarlo. Forse ha invece soltanto inteso segnalare una tendenza che, alla prova dei fatti, risulta difficile negare. La più clamorosa conferma di una simile deriva non è tanto la presunta spaccatura insanabile tra Islam e Occidente, quanto il riemergere di nazionalismi esasperati che hanno falciato innumerevoli vittime dal Rwanda ai Balcani e persino nell’India post gandhiana nella quale forme virulente di fondamentalismo hanno preso di mira varie minoranze.

Anche in Medio Oriente stiamo assistendo a un’inquietante involuzione del conflitto che scivola dal piano nazionalistico-patriottico a scontro interreligioso. Chi ha visto in queste tesi una sorta di profezia si preoccupa legittimamente che essa non diventi una previsione che si auto-avvera. Ma forse l’intento dell’autore non era tanto quello di predire quanto sarebbe necessariamente avvenuto, quanto di registrare una svolta epocale, lanciando l’allarme sulle sue possibili conseguenze.

Scrivere di storia contemporanea è sempre rischioso: i fatti sono per loro natura polivalenti se non contraddittori e si corre il pericolo di assecondarli – spesso nelle loro peggiori inclinazioni – quando l’emozione che suscitano prende il sopravvento. Per evitarlo, tuttavia, la politica dello struzzo non mi pare un’alternativa valida. Se la piega che le cose stanno prendendo, o potrebbero prendere senza adeguati interventi, non ci piace, la cosa più sensata da fare è impegnarsi «in direzione ostinata e contraria», come avrebbe detto Fabrizio de Andrè. La politica è però in grave affanno e stenta a giocare il ruolo che le spetterebbe nel governare i fenomeni. Preferisce spesso cavalcarli in cerca di facili ed effimeri consensi. Spetta alla società civile, dunque, farsi carico di controbilanciare temibili prospettive?

Possiamo purtroppo fare ben poco per i morti civili che abbondano sempre più nei conflitti post moderni, ma la morte civile che rende possibile pensare di rendere tollerabile l’esistenza e la gravità di simili “effetti collaterali” è affare di tutti. Forse Huntington non si è occupato di questo aspetto della questione perché non rientrava nelle sue competenze. Sinceramente non so se possiamo rimproverarglielo, anche perché ormai non ha più la possibilità di rimediare. A noi, invece, che tale chance ancora abbiamo, non farebbe davvero male imparare la lezione. L’ascolto reciproco e rispettoso di chi la pensa diversamente è la scuola di base senza la quale nessuna vera pace sarà mai possibile.

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.