Lavoro sociale

E se fuori non c’è più mare? Riflessioni sull’involuzione della giustizia minorile

Si parla con crescente allarme dei reati commessi da minorenni, tanto che il ministro Salvini è arrivato a invocare per loro le stesse pene dei maggiorenni. I minori stranieri non accompagnati portano nel sistema le loro peculiarità. La giustizia minorile, per come l'abbiamo praticata per trent'anni - che ha fatto dell'Italia un "faro" - è a un bivio. Il punto cruciale? Per Paolo Tartaglione (Cnca) «stiamo perdendo la capacità di sfidare gli adolescenti a immaginare un futuro desiderabile»

Matteo Salvini chiede che i minorenni autori di reato siano trattati come i maggiorenni, con le stesse pene. La giustizia minorile, nata per educare, oggi punisce: tanto che alcune associazioni (Antigone, Defence for Children Italia, Libera e Gruppo Abele) hanno inviato una submission ufficiale al Comitato che monitora l’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia per denunciare la regressione della giustizia minorile in Italia. I minori stranieri non accompagnati sono una presenza percentualmente sempre più alta fra i minori che commettono reato e negli Istituti di pena per minorenni – Ipm, ma invece di rafforzare i percorsi di accoglienza, il Governo taglia i rimborsi per i Comuni che aderiscono al Sai e li accolgono. Sono tanti i temi che l’attualità pone e che hanno a che fare con la diade minori e giustizia. Le cronache giornalistiche e i salotti televisivi dedicano sempre più spazio a “maranza” e “baby gang”, denunciando un incremento della criminalità giovanile che avrebbe ormai raggiunto livelli preoccupanti. Ma come ricorda lo psicoterapeuta Alfio Maggiolini nel recente volume Non solo baby gang. I comportamenti violenti di gruppo in adolescenza (Franco Angeli), «l’allarme sociale attorno ai reati commessi dai minorenni non corrisponde affatto ad una realtà allarmante». I numeri (qui gli ultimi dati del ministero dell’Interno) parlano di 31.173 minori segnalati nel 2023, in calo del 4,15% rispetto al 2022. Siamo tornati cioè al quinquennio 2011/2016, quando i numeri erano stabili attorno a quella cifra, mentre dal 2017 al 2020 c’era stato un trend decisamente al ribasso, culminato con 25.088 minori segnalati nell’anno dei lockdown. Da lì in poi, effettivamente, due anni di ripresa accelerata prima del calo del 2023.

Sono tutti temi in cui non c’è bianco e nero, ma un’infinità di sfumature di grigio: quelle della realtà raccontata non con il filtro dell’ideologia ma della sua complessità. Paolo Tartaglione è referente Area penale minorile del Coordinamento nazionale comunità accoglienti – Cnca e presidente della cooperativa sociale Arimo: con i minori che hanno problemi con la giustizia ci lavora ogni giorno.

Partiamo dai minori stranieri non accompagnati, dal loro essere un gruppo di ragazzi evidentemente vulnerabili e facilmente a rischio di incappare in esperienze al limite della legalità se non vengono agganciati in percorsi di accoglienza ed educativi particolarmente motivanti e strutturati. VITA sta raccontando proprio questo spaccato, con un dichiarato pregiudizio positivo verso l’accoglienza ma senza negare le complessità. È vero che è in aumento costante la presenza di Msna fra i minori che commettono reato e al Beccaria?

Sì, la presenza al Beccaria di ragazzi stranieri, non direi solo di minori stranieri non accompagnati, è in aumento, soprattutto negli ultimi due anni e mezzo. Don Claudio Burgio – che senz’altro è molto aggiornato – in un’intervista a VITA ha detto che l’87% dei minori presenti al Beccaria sono Msna, un dato che immagino però si riferisca in realtà agli stranieri in generale, non solo ai Msna. È sicuramente vero che a Milano è aumentato il numero dei minori stranieri non accompagnati che delinque… però stiamo parlando di Milano. Non è così dappertutto, in Italia.

In che senso?

Milano e alcune (poche) altre grandi città sono particolarmente attrattive per i ragazzi che arrivano in Italia e non essendoci una regia nazionale, lasciando tutto alle scelte spontanee dei ragazzi è ovvio che a Milano ci siano dei numeri particolarmente alti di Msna. Questo è un tema reale e non nuovo. D’altra parte, per contestualizzare, dobbiamo ribadire che il numero complessivo dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia è modestissimo (16.497 al 30 giugno 2025, ndr) e potrebbe essere gestito tranquillamente: invece, poiché non esiste una regia nazionale sulla distribuzione di questi ragazzi e poiché i Comuni si candidano alla loro accoglienza su base volontaria… la situazione è quella che conosciamo. Milano oggettivamente ha un numero di Msna molto superiore rispetto ai posti disponibili nel Sai: così diventa difficile garantire un’accoglienza di qualità per così tanti ragazzi, con così alte problematiche.

Gli addetti ai lavori raccontano di un cambiamento nel profilo dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’esterno non avevamo ancora percezione. Riguarda il loro progetto migratorio…

È un cambiamento che vediamo da almeno 15 anni. Diciamo dal 2010, ma forse anche prima.

Prima e dopo: che differenze ci sono?

I ragazzi che arrivavano nei primi anni Duemila effettivamente avevano particolari capacità e competenze e venivano in Italia con un progetto migratorio molto preciso, con il mandato delle famiglie: semplificando possiamo dire che arrivavano con il mandato di “avere successo”. E moltissimi di quei ragazzi effettivamente ce l’hanno fatta: io ne incontro ancora tanti, sono oramai uomini donne, hanno figli, spesso sono diventati piccoli imprenditori. Avevano delle capacità notevolissime e le hanno sfruttate. I ragazzi che arrivano oggi invece sono prevalentemente – non sempre – ragazzi con poche risorse, che sono stati in un certo senso allontanati dal nucleo familiare e dalla loro comunità di appartenenza. Che già in patria avevano problemi con la scuola o con le istituzioni: non con la giustizia, però spesso c’è un tema di condotta e di comportamenti scorretti. Talvolta riscontriamo temi di salute mentale. Tutto ciò emerge, in maniera frammentata, quando riusciamo a ricostruire la loro storia: ricordiamo che stiamo parlando di ragazzi che conosciamo prevalentemente – se non esclusivamente – tramite le loro parole.

Insomma, sono pochissimi i ragazzini che le famiglie mandano all’estero con l’idea che siano i migliori e che possano fare “da apripista” per creare un’alternativa per tutta la famiglia…

L’essere “mandati avanti”, con grandi aspettative salvifiche, è qualcosa che non vediamo più da un pezzo: non sto dicendo che le famiglie li mandano qui perché costituiscono una fatica eccessiva e sono certo che tutto ciò avvenga con dolore… ma quello dell’essere “mandati avanti” è più il racconto che i ragazzi fanno a se stessi che non la realtà. Quando arrivano in comunità e capiscono di essere in un luogo sicuro, di avere accanto delle persone che possono aiutarli a contenere il dolore, ecco che cominciano a mettere in ordine gli elementi e a dirsi che le cose sono andate un po’ diversamente.

L’essere “mandati avanti” dalle famiglie, con grandi aspettative salvifiche, è qualcosa che non vediamo più da un pezzo: i ragazzi che arrivano oggi hanno poche risorse, già in patria avevano problemi con la scuola, spesso presentano temi di salute mentale

Forse sarebbe questo allora il tema da trattare, il dolore e le tante fragilità di questi ragazzi…

La giustizia minorile nel 1988 aveva avuto un’intuizione giusta, con una legge che vede il reato come il modo dell’adolescente per manifestare una richiesta d’aiuto: questo continua ad essere vero. Se i ragazzi che arrivano soli frequentemente hanno poche risorse, non parlano l’italiano, presentano problematiche precedenti alla migrazione a cui si aggiungono come minimo il trauma migratorio del viaggio e quello dell’impatto culturale… non ci si può stupire più di tanto che siano particolarmente esposti al rischio di essere coinvolti o di coinvolgersi in azioni illecite o ai margini della legalità. Né ci deve stupire che tra le modalità per manifestare la loro richiesta d’aiuto – avendo poche risorse e molti traumi – possano usare il reato. Questo, ripeto, lo sappiamo da anni.

Non ci può stupire che tra le modalità per manifestare la loro richiesta d’aiuto questi ragazzi, avendo poche risorse e molti traumi, possano usare il reato. Succede da sempre, solo che oggi è cambiata la risposta che diamo

E allora cos’è cambiato oggi?

Negli ultimi anni è cambiato l’approccio culturale di chi risponde al reato dei minorenni. Oggi ho l’impressione che le istituzioni siano disorientate, in maniera trasversale, nel senso che non mi sarei aspettato approcci molto differenti dalle forze politiche che oggi non sono al governo. Si cerca di dare una risposta a ciò che accade, ma poiché si legge male il fenomeno si risponde in maniera errata e controproducente. Il ministro Salvini già a settembre 2023 diceva che un quattordicenne che sbaglia deve pagare come paga un uomo di cinquant’anni. È un’idea che è stata abbondantemente smentita dalla storia, ma questo dice quanto si stia rischiando di perdere quella specificità dell’intervento penale minorile che finora ha guidato l’Italia sino a farci diventare un “faro” per gli altri Paesi. La giustizia minorile ha tre elementi imprescindibili, che stiamo perdendo e che bisogna riconfermare.

Quali sono questi tre elementi della cultura della giustizia minorile da riscoprire e da difendere?

Il primo è privilegiare il contenimento della recidiva rispetto agli aspetti retributivi e punitivi della pena: se si vogliono ridurre i reati compiuti dai minorenni, ridurre la recidiva, la società deve accettare che si privilegi l’aspetto educativo, anche a costo di rinunciare a qualcosa sul versante della punizione. È questa la ragione per cui nella giustizia minorile si è sempre cercato di ridurre il ricorso alla carcerazione e si privilegia l’uscita dal sistema penale il prima possibile: così facendo abbiamo ottenuto un contenimento straordinario della recidiva. Il secondo elemento è individuare i bisogni alla base della commissione di reato, cercando di fare in modo che abbiano una risposta. Se è vero che dietro il reato di un adolescente ci sono sempre dei bisogni senza risposta – bisogni di tipo evolutivo – è importantissimo che, dopo il reato, questi bisogni vengano compresi e trovino una risposta, perché a quel punto diventa più improbabile il reato. La terza cosa è la responsabilizzazione di chi commette reato rispetto a ciò che ha fatto. Il legislatore ha messo nelle mani degli operatori una marea di strumenti per realizzare questi tre obiettivi, ma oggi vediamo arretrare quella cultura della giustizia minorile che ha portato negli ultimi trent’anni così tanti successi. Oggi siamo a un bivio. Continuiamo a pensare che il minorenne che commette reato è un ragazzo che sta male, che non riesce a diventare grande e che commettendo un reato sfida il mondo adulto? Oppure si tratta semplicemente di piccoli criminali, come la politica ci sta dicendo? Se l’idea è questa, allora si cerca di fargli paura, si aumentano le pene. Ma inasprire le pene e creare nuovi reati non serve a niente, come ha detto a chiare lettere persino il ministro Nordio nel dicembre 2022.

I ragazzi non temono la permanenza in carcere, perché arrivano da situazioni peggiori. Se pensiamo di fargli paura inasprendo le pene, non abbiamo capito le storie che hanno

Perché inasprire le pene non serve come deterrente?

Prima di tutto perché i ragazzi di cui stiamo parlando nemmeno lo sanno: non leggono i giornali, non guardano i telegiornali, non si informano, non hanno la minima idea del fatto che siano state aumentate le pene. In secondo luogo, non gli interessa: non temono la permanenza in carcere, perché arrivano da situazioni peggiori. Se pensiamo di fargli paura, non abbiamo capito le storie che hanno. Prendiamo per esempio la decisione di reintrodurre le divise nelle carceri minorili, che non si vedevano da decenni: crediamo davvero di spaventare i ragazzi con le divise? Al contrario, li spingiamo a giocare a guardie e ladri, un gioco in cui perdono sempre gli adulti: è più facile che gli adulti abbiano paura di adolescenti fuori controllo, che non il contrario. L’altro approccio perdente è quello del ragionare solo sul presente.

Che significa? E cosa comporta questo schiacciamento sul presente?

Nonostante la giovanissima età, la maggior parte dei minorenni autori di reato ha già rinunciato a immaginare per sé un futuro soddisfacente e cerca soddisfazione nel presente, anche commettendo azioni che evidentemente avranno ricadute negative nel tempo. Pensiamo alla commissione di reati, naturalmente, ma anche al massiccio uso di sostanze: se uno non ritiene di avere un futuro su cui investire, e non teme le conseguenze nel presente, come possiamo pensare che interrompa questi comportamenti? I ragazzi che entrano al Beccaria con un reato, spesso dopo poche settimane ne hanno sette, otto, dieci. Reati commessi in Ipm. Perché se ragioni solo nel presente, avere un reato o averne venti è la stessa cosa, non ti cambia niente. Le cose possono cambiare solo se pensi al futuro: lì sì che avere venti reati o averne uno è diverso. Ma cosa mi aspetto dal futuro? Mi aspetto qualcosa di desiderabile, di bello, di luminoso? L’elemento di successo della partita educativa si ha qui: immaginare un futuro differente. Questo si deve farlo fin dal primo giorno in cui un ragazzo entra in Ipm: davanti a un adolescente che sfida gli adulti con il reato, l’adulto deve rispondere sfidando l’adolescente a immaginare un futuro diverso, a immaginare un cambiamento della sua personalità. La legge dice questo, tant’è che la messa alla prova viene valutata sulla trasformazione della personalità. Con questi ragazzi tutto ha a che fare col futuro. Ma questo è il vero tema: stiamo perdendo la capacità (e forse la voglia) di sfidare gli adolescenti sul futuro, sul prepararsi un futuro desiderabile. Per questo, tornando alla domanda iniziale, più che cambiati i ragazzi, direi che è la risposta degli adulti – in questo momento – ad essere molto diversa rispetto al passato.

Se ragioni solo nel presente, avere un reato o averne venti è la stessa cosa. Le cose possono cambiare solo se pensi al futuro. Questo è il tema: stiamo perdendo la capacità (e forse la voglia) di sfidare gli adolescenti a immaginare un futuro desiderabile

Lei però – se capisco bene – sta dicendo una cosa in più. Non si tratta solo di un’altra risposta, espressione di un’altra cultura: è che quest’altra risposta è inefficace. È corretto?

Il Governo può anche dire che i minorenni autori di reato sono “piccoli criminali” e quindi costruire nuove carceri minorili, ma aspettiamoci che questo non contenga il fenomeno della commissione di reato da parte degli adolescenti.

Torniamo ai minori stranieri non accompagnati, così come li ha descritti prima e così lontani dal nostro immaginario. Servono risposte specifiche per loro?

Vale lo stesso per tutti, perché ripeto stiamo parlando di adolescenti, di soggetti in formazione. Ovviamente cambiano gli oggetti di lavoro: per un ragazzo straniero quello a cui posso pensare fin dal primo giorno è tracciare una strada per la regolarizzazione. Il punto è che ci sia un futuro, che poi si può riempire di cose diverse. Nel momento in cui il futuro non esiste e non può esistere – penso ai reati ostativi – per questi ragazzi viene meno una forte motivazione ad ingaggiarsi in un percorso di cambiamento.

Spesso si dice che in Ipm ci sono tanti Msna anche perché non avrebbero un altro luogo dove stare. È così? È il tema delle dimensioni dell’accoglienza. Nel Sai sappiamo che i posti sono molto al di sotto della necessità, ma anche nelle comunità pare sempre più difficile trovare una collocazione per questi ragazzi.

Un po’ è vero, ma questo vale per gli italiani come per gli stranieri. Nei primi vent’anni del Terzo millennio c’è stata una collaborazione molto efficace tra giustizia minorile e comunità educative, soprattutto in alcune regioni come la Lombardia. Oggi le comunità stanno vivendo una fase molto complicata, moltissime hanno chiuso o hanno paura di non riuscire a stare in piedi. Molte hanno deciso di non accogliere più alcune tipologie di utenti. Perché lo fanno? Io credo sia perché si fa sempre più fatica a comporre un’équipe educativa di cui ci si fida, che sia all’altezza di certe sfide. Mettere sotto lo stesso tetto dieci adolescenti che per ragioni diverse stanno male è una sfida educativa bellissima ed è il nostro mestiere: ma puoi farlo se la struttura sta bene. Altrimenti il rischio è che in comunità accadano cose anche peggiori di quelle che succedono fuori. La nostra cooperativa in questo momento accoglie 19 autori di reato, di cui cinque con l’imputazione di tentato omicidio: non ci stiamo girando dall’altra parte. Però non posso biasimare le comunità che hanno deciso di non farlo, perché ci si assume un rischio molto grosso.

La nostra cooperativa in questo momento accoglie 19 autori di reato, di cui cinque con l’imputazione di tentato omicidio. Però non posso biasimare le comunità che hanno deciso di non farlo. Serve avere un’équipe all’altezza del compito, cosa che è molto difficile di questi tempi

In Lombardia come siamo messi?

Al Beccaria, che è pieno come non mai, ci sono 60-70 ragazzi. Per legge la carcerazione è possibile solo dove ci sono insopprimibili esigenze di difesa sociale. Evidentemente non tutti i ragazzi presentano queste caratteristiche, alcuni potrebbero senz’altro essere fuori dall’Ipm. Il sistema delle comunità lombarde perciò dovrebbe accogliere poche decine di ragazzi, diciamo una quarantina: potrebbe sicuramente farlo. La cosa migliore sarebbe la convocazione delle comunità lombarde ad un tavolo che veda coinvolte le istituzioni (Tribunale per i minorenni, Procura minorile, il Centro giustizia minorile, Comune di Milano): un Tavolo nel quale si ragioni insieme sul problema e si stabilisca come superarlo.

Questo dialogo con le comunità non c’è?

Certamente le istituzioni lo stanno facendo e anzi credo che sia tra le cose che stanno impegnando più energie: ma al momento tutto avviene nella relazione uno a uno. Ma dalla regia pubblica mi aspetto una convocazione, per affrontare esplicitamente i nodi: “Perché non state accogliendo questi ragazzi? A quali condizioni pensate di poter accogliere?”. Regione Lombardia, su input del ministero della Giustizia, ha appena aperto tre nuove comunità da 12 posti ciascuna, che accoglieranno ragazzi autori di reato con problematiche di salute mentale, con una retta di 320 euro al giorno: una cifra che sta tra il doppio e il triplo della retta delle comunità educative. Stiamo costruendo dei luoghi in cui si concentrano i ragazzi più problematici, tutti sotto lo stesso tetto: a mio giudizio è l’esatto contrario della direzione in cui bisognerebbe andare, cioè mettere gli autori di reato con particolare difficoltà a due a due, nelle altre comunità.

Non dobbiamo pensare che le comunità siano l’unica alternativa al carcere: occorre incentivare l’utilizzo di altri strumenti, come gli appartamenti educativi, e la nascita di nuovi servizi

Che cosa rende più difficile oggi – rispetto a un tempo – accogliere i minori autori di reato, che siano italiani, stranieri, Msna? E di che cosa avrebbero bisogno le comunità in più?

La prima cosa è la composizione di équipe che siano all’altezza del compito, che è molto difficile in questo momento. La seconda è aumentare le rette per poter potenziare l’équipe. La terza è la possibilità di allontanare un ragazzo dalla comunità nel caso in cui quest’ultima ritenga che ci siano delle condizioni di pericolo per sé o per gli altri: spesso le comunità non accolgono perché hanno paura di ritrovarsi “con il cerino mano”. Ma soprattutto lavorare intensamente per rilanciare la cultura della giustizia minorile che ha guidato efficacemente per quasi quarant’anni l’azione di tutti noi operatori. E poi non pensare che le comunità siano l’unica alternativa al carcere: occorre incentivare l’utilizzo di altri strumenti, come gli appartamenti educativi, e la nascita di nuovi servizi, anche non residenziali, che possano permettere ai giovani che ne hanno la possibilità di essere ingaggiati in proposte educative convincenti anche se permangono in famiglia.

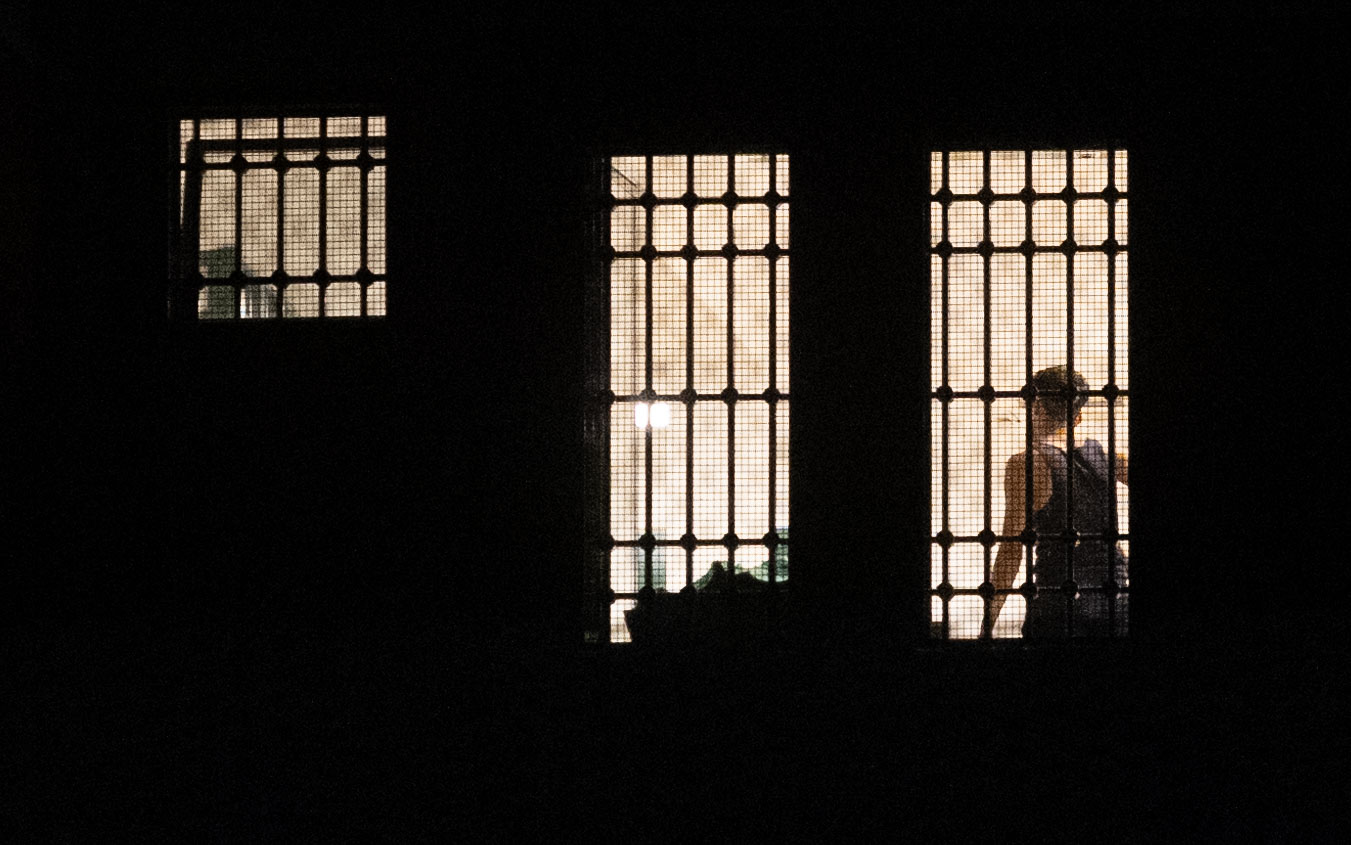

In apertura, l’Ipm Beccaria di Milano, foto Stefano Porta / LaPresse

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it