Budget Ue

Non rassegniamoci a un’Europa che punta sulle armi e taglia il pane

La parola d'ordine del prossimo settennato disegnato dalla Commissione di Ursula Von der Leyen è sicurezza: «Chi esce veramente vittorioso da questa mutazione genetica è il cosiddetto complesso industriale e militare, che si prepara ad intercettare anche gran parte del nuovo Fondo Europeo per la Competitività». Il presidente di Cooperatives Europe e di Cecop-Cicopa Europe invita società civile, enti dell'economia sociale ed enti locali a scendere in campo per salvare il sogno europeo

La presentazione del quadro economico finanziario pluriennale, ovvero il budget di previsione per il prossimo settennio 2028 2034 dell’Unione europea è uno degli atti politici più importanti di questa legislatura da poco iniziata e sarà un percorso che per i prossimi due anni circa vedrà impegnato il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in un lungo negoziato per tracciare le linee finanziarie su cui si svilupperà l’Unione Europea nei prossimi anni.

Nel suo articolo Gianluca Salvatori ha messo immediatamente in evidenza come il prezzo più elevato ricadrà sotto forma di tagli alla Coesione Sociale, ma purtroppo la minaccia che arriva da questo nuovo approccio alle programmazione economica finanziaria dell’Unione ha molte altre implicazioni negative.

Come funziona il bilancio della Ue

Vale la pena di fare un passo indietro e ricordare come funziona il bilancio dell’Unione Europea che si alimenta con i contributi che arrivano dagli Stati membri che versano una quota di poco superiore al 1,10% del Pil che va a comporre la parte maggiore del bilancio. A cui si aggiungono i dazi doganali sulle importazioni da paesi extra Ue, una piccola percentuale dell’Iva riscossa da ciascun Paese dell’Ue a cui si è aggiunto più recentemente un contributo basato sulla quantità di rifiuti dovuti agli imballaggi di plastica non riciclati di ciascun paese dell’Ue. Vi sono poi una parte di risorse che arrivano dalla partecipazione a determinati programmi di altri Paesi extra Ue, e le multe sulle infrazioni. Tutte queste voci, diverse dai contributi versati dagli Stati, sono definite “risorse proprie” dell’Ue.

Il bilancio dell’Unione è un un bilancio rigido, cioè si deve strettamente gestire con l’esatta corrispondenza tra spese ed entrate, col divieto quindi di contrarre un debito pubblico, e si sviluppa su una programmazione pluriennale basata su cicli di sette anni. Oggi ci troviamo nella parte finale del settennio 2021-2027

Tuttavia i trattati dell’Ue conferiscono alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti sui mercati internazionali dei capitali per conto dell’Unione europea. Questa facoltà è stata poco utilizzata fino al 2020, quando per reagire alla pandemia, la Commissione ha lanciato un’operazione straordinaria per raccogliere Fondi sui mercati dei capitali per finanziare il piano per la ripresa e resilienza NextGenerationEu.

La rigidità e i cicli settennali

La rigidità del bilancio dell’Unione è alla base della programmazione su cicli settennali, la cui programmazione comporta il lungo lavoro di negoziati a cui ho accennato nelle righe precedenti. Una volta definiti i grandi numeri e i principali programmi, modifiche possono essere fatte attraverso le revisioni temporanee, ma all’interno dei grandi programmi: ad esempio si possono fare variazioni nella Pac o nel Fse ma non si possono spostare risorse da un programma ad un altro.

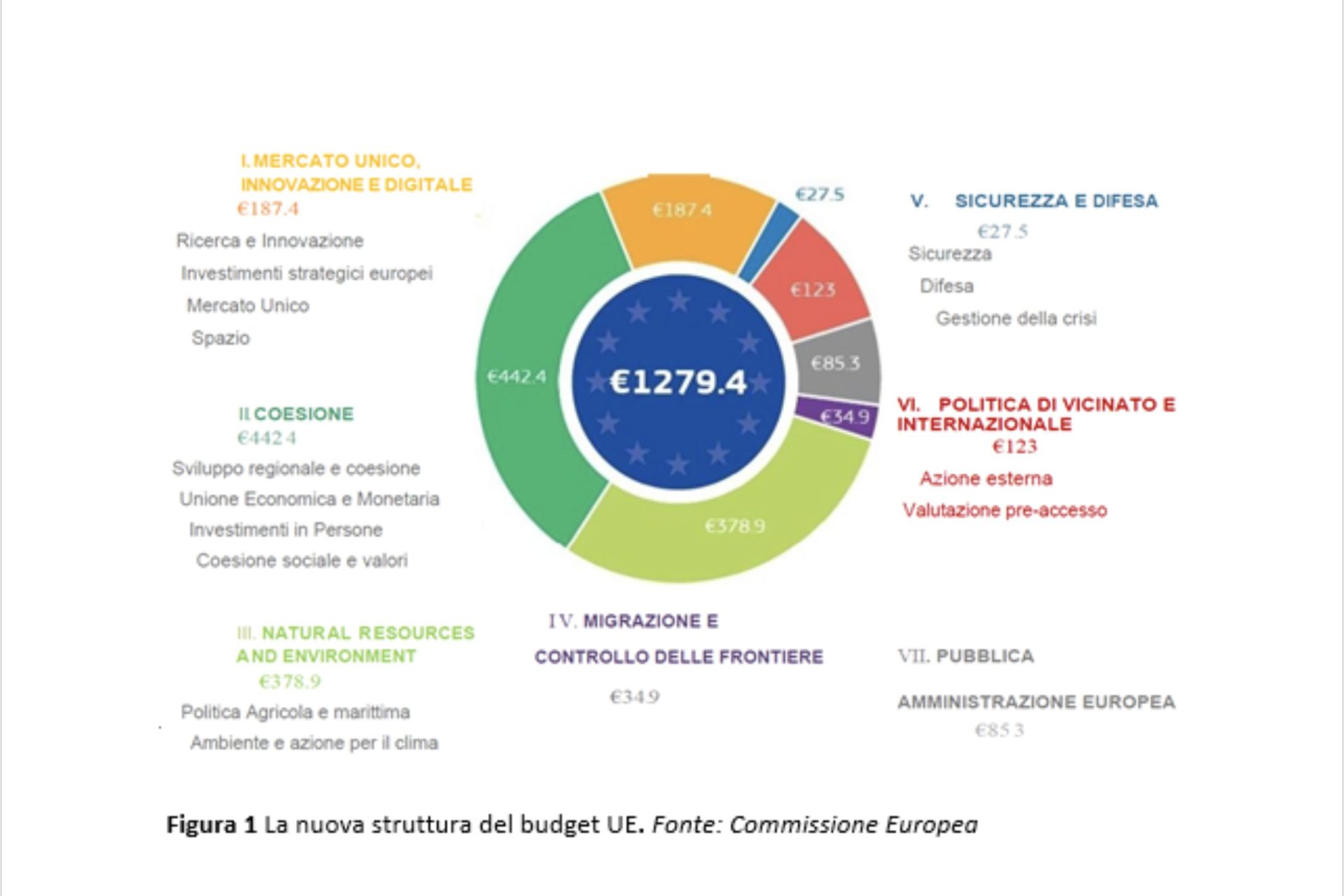

Nell’infografica qui sotto si può veder come è articolato il QFP 2021-2027

In questo quadro non compare Next generation Eu che ha rappresentato un’interessante e importante innovazione sul piano delle risorse, che però non verrà ripresa, e un’innovazione nella metodologia di spesa, che ha cambiato anche il rapporto fra Unione europea e Stati membri nella gestione di queste risorse comuni assegnate ai singoli Stati in relazione all’impatto subito per effetto della pandemia (questo è il motivo per cui l’Italia ha beneficiato della quota maggiore stanziata da Next generation Eu) per essere spese sulla base di un programma di lavoro (il Pnrr) concordato con la Commissione e poi liquidato in seguendo gli stati di avanzamento

Il nuovo Qfp 2028-2034.

Il nuovo Quadro finanziario pluriennale-Qfp ammonta a quasi 2mila miliardi che corrispondono all’1,26 % del Pil dell’Ue stimato per il settennio 2028 e il 2034. Conferma quindi i volumi del precedente Bilancio pluriennale e l’incremento del volume totale deriva semplicemente dall’aggiornamento dei prezzi correnti. Così come non c’è nessun ricorso a raccolta di fondi sui mercati, anzi nel nuovo Qfp inizieranno a farsi sentire le quote di restituzione di Ngeu.

Il meccanismo di funzionamento di Ngeu ha ispirato l’impianto della proposta presentata al Parlamento Europeo lo scorso 16 luglio. Ursula Von der Leyen cambia radicalmente gli assetti e propone un forte agglomeramento dei fondi dando vita ad un macro fondo che accorpando Politica Agricola Comune e Fondi di Coesione crea un’unica dotazione, da gestire non più sulla base dei programmi comuni ma negoziando con gli Stati gli ambiti di intervento, in nome di una dichiarata maggiore flessibilità. Dall’accorpamento si è salvato, per il momento, il Fondo Sociale europeo, ma nelle bozze circolate nelle scorse settimane anche questo fondo nelle intenzioni della cerchia ristretta che ha predisposto il Qfp, doveva rientrare nel disegno di aggregazione e semplificazione.

Flessibilità e semplificazione, sono le parole d’ordine per sostenere i motivi dell’aggregazione dei fondi. Il tutto accompagnato da una profusione di parole rassicuranti sulla strategia che sarà attuata attraverso piani di partenariato nazionali, più semplici e personalizzati, per massimizzare l’impatto e un uso molto più efficiente dei finanziamenti europei.

Da Unione a coordinamento tra Stati

Tuttavia dietro a una retorica narrativa, piena di parole connotate positivamente, temo si nascondano molti rischi. Primo fra tutti l’affermarsi di una visione dell’Unione europea come un coordinamento fra Stati. Viene meno cioè la possibilità di realizzare veramente una politica che porti verso una maggiore integrazione dell’Unione, col perseguimento di una maggiore coesione territoriale e sociale.

Ci troviamo di fronte a un arretramento del processo di integrazione, per correre invece nella direzione di un’Europa più intergovernativa e meno coesa e quindi casomai sia mai esistito un sogno o un desiderio di Stati Uniti d’Europa, questa proposta di bilancio lo seppellisce per i prossimi 10 anni.

Le nuove priorità? Difesa e sicurezza

Secondo grande motivo di preoccupazione è che con l’accorpamento dei fondi non avremo più le grandi linee di programmazione (Pac; Fesr; Fse; Cosme, Investeu) da cui discendevano centinaia di programmi distinti, ma 27 macro programmi corrispondenti ciascuno per ogni Stato, che spenderà le risorse secondo le nuove scale di priorità disegnate in questa stagione che hanno davanti a tutto le spese per la difesa, la sicurezza e la competitività. Nel nuovo grande calderone della spesa, quindi sarà molto più facile mescolare le carte e aumentare la spesa militare, perseguire il disegno di riarmo frammentato con 27 centri di acquisto diversi che faranno la gioia dei mercanti e dei fabbricanti di armi e di tutto l’indotto dell’industria di morte e distruzione che vi si accompagna.

Armi al posto del pane

Questo è il vero punto critico, la spesa della difesa è celebrata da tutti come indispensabile atto di responsabilità, necessario per salvaguardare le democrazie occidentali dalle minacce di Putin, che avrebbe potuto trovare una risposta più efficace e credibile se si fosse realizzato con un vero programma di difesa comune europeo.

Si è invece preferito aprire 27 supermercati per piazzisti d’armi, utilizzando i soldi destinati alla coesione sociale e all’agricoltura e quindi sostanzialmente abbiamo la scelta delle armi al posto del pane. Delle armi al posto della coesione territoriale e della coesione sociale, il tutto mascherato dalla possibilità per gli Stati di gestirsi con maggiore flessibilità e autonomia la propria spesa.

Chi esce veramente vittorioso da questa mutazione genetica del Qfp è il cosiddetto complesso industriale e militare, che si prepara ad intercettare anche gran parte del nuovo Fondo Europeo per la Competitività, che dovrà finanziare lo sviluppo di nuovissime tecnologie. Certamente una parte andrà alle tecnologie per uso civile e industriale ma sarà più difficile tracciare i confini fra spese destinate a tecnologie e innovazioni destinate agli armamenti e alle guerre e quelle da orientare al progresso e alla crescita umana.

Come accennato il fondo sociale europeo è al momento salvaguardato, ma vediamo che si concentra prevalentemente sul tema delle competenze delle capacità e quindi un orientamento fortemente lavorista, cosa sicuramente importante e utile.

Siamo tutti d’accordo che occorre essere pronti ad affrontare le sfide della competitività, quindi serve formare i cittadini europei per essere occupabili e pronti per l’apprendimento continuo. Le parole d’ordine sono up-skilling e re-skilling, competitività e prestazioni per lavoratori campioni, ma scompare l’attenzione alla vulnerabilità, alle persone più svantaggiate seppure rimangono richiami al tema della salute alla necessità di protezione dei cittadini europei.

La protezione sociale? Ai singoli Stati

L’impressione è che ovviamente ci sia una spinta che lascia tutto quello che riguarda la protezione sociale delle fasce di popolazione più svantaggiate delle persone povere degli anziani dei minori delle famiglie nelle mani dei singoli Stati.

Qui certo potrebbero esserci Stati che anziché spendere per la difesa spendano per il welfare, ma francamente sappiamo come sono andate in molti casi queste cose e che quindi sostanzialmente il potere di influenza di chi è riuscito a creare questo clima pazzesco di spesa militare fuori controllo, agitando fantasmi e costruendo nemici sovradimensionati, ha messo in campo una tale potenza di fuoco che ci immaginiamo sarà facile replicare sulle lobby a livello di singoli Stati alcuni segnali già del resto si vedono.

I poveri non hanno trattori da portare in strada

Inoltre fra qualche mese, quando le trattative si faranno serrate è molto probabile che gli agricoltori, a fronte del rischio di perdere il sostegno della Pa, tornino a sfilare a Bruxelles con i giganteschi trattori capaci di bloccare la città. E allora molto probabilmente vedremo Commissione e Parlamento dirigere nuovamente lo sguardo sul Fondo Sociale Europeo per andare ad attingere risorse.

Purtroppo i poveri, gli anziani, i bambini, le famiglie a rischio di emarginazione e gli enti dell’economia sociale, non avranno mezzi a quattro ruote motrici per occupare le piazze e poi saranno ben orientati a dirigere paure e proteste verso i migranti o verso le euroburocrazie.

Nuove risorse proprie ambizioni o autolesionismo?

Per finire diamo un’occhiata al capitolo delle entrate, che come già accennato rimangono invariate sul versante del contributo proveniente dagli Stati membri e abbandonata l’ipotesi di nuova raccolta sui mercati, gli unici margini per incrementare le disponibilità si possono dirigere verso la voce risorse proprie.

La prudenza e la mancanza di compattezza nel reagire alle aggressioni dei dazi di Trump non da spazio per immaginare nuove entrate agendo sui dazi restano le quote di Iva e qualche nuova tassa che per altro vorrebbe destinare anche al rimborso dei prestiti per Ngeu.

Ecco così che la Commissione presenta nel Qfp cinque proposte :

- tassa sullo scambio di quote di emissione dell’Ue- Ets.

- La carbon tax prevista col Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere-Cbam

- Una tassa sui rifiuti elettronici non riciclati mediante l’applicazione di un’aliquota uniforme al peso dei rifiuti elettronici non differenziati.

- Un’accisa sul tabacco, basata sull’applicazione di un’aliquota aggiuntiva all’accisa specifica dello Stato membro riscossa sui prodotti del tabacco.

- Una tassa aggiuntiva sul fatturato delle imprese (Corporate Resource for Europe – Core), consistente in un contributo forfettario annuo delle imprese, con un fatturato annuo netto di almeno 100 milioni di euro.

Mi soffermo su quest’ultima che è la vera novità ma che suona quasi come una provocazione, poiché quella stessa Commissione europea che non riesce a sconfiggere le forme di concorrenza fiscale interna all’Ue, che non è riuscita a imporre la tassa sulle transazioni finanziarie , che impone tasse minime ai colossi della digital economy, si propone di tassare le imprese con più di 100 milioni di fatturato.

Il paradosso

Con un possibile effetto paradossale di trovarci le grandi multinazionali americane del digitale che con la loro potenza e ora con i ricatti sui dazi imposti da Trump, continueranno a versare imposte concordate su percentuali omeopatiche, mentre le imprese europee con meno potere negoziale dovranno contribuire con la tassa straordinaria.

Ricordo che 100 milioni di fatturato sono cifre che raggiungono ormai anche fondazioni che operano nella sanità, così come molte imprese dell’economia sociale, che potrebbero trovarsi a pagare in proporzione molte più tasse di quante l’Unione europea riesca a riscuotere dal quintetto delle Gafam del digitale.

Insomma quella che si è aperta il 16 luglio è una stagione di negoziato che sarà importante non lasciare nelle sole mani della politica, né che si esaurisca nei lunghi negoziati che si svolgeranno tra Parlamento, Commissione e Consiglio.

Società civile, enti dell’economia sociale, enti locali e formazioni sociali devono rimboccarsi le maniche e vigilare affinché davvero si salvi il molto di buono che resta del sogno europeo.

Nell’immagine in apertura la Commissione europea presieduta da Ursula Von der Leyen

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.