Sedici isole minori italiane, tra Toscana, Liguria, Campania, Lazio e Sardegna, «che con amore e coraggio galleggiano nel Mediterraneo» sono le protagoniste di Isole Minori: analisi e ricerca di contesto, funzionamento e prospettive (Glocal Impact Network&Fondazione Sanlorenzo), scritto da Argentina Giusti, Giorgio Giorgi e Lorenzo Giorgi. Si è appena conclusa la prima fase del lavoro di indagine e mappatura, entro il prossimo autunno il lavoro sarà disponibile gratuitamente.

Per progettare nelle isole minori bisogna utilizzare «strumenti di co progettazione, metodologie di stakeholder engagement e anticipazione degli scenari» per «costruire strategie di sviluppo più inclusive, capaci di generare impatti positivi e duraturi», si legge nel report, di cui è disponibile la scheda progetto.

«Sono luoghi fragili e straordinari, che spesso vivono sospesi tra bellezza e disuguaglianze», dice Lorenzo Giorgi, il direttore e cofondatore di Glocal Impact Network, laboratorio di consulenza e progettazione per l’innovazione allo sviluppo che mette a fattor comune aziende, ong e mondo della ricerca per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Giorgi, come nasce l’idea di Isole Minori: analisi e ricerca di contesto, funzionamento e prospettive?

Con Global Impact Network, negli ultimi 10 anni, abbiamo lavorato in una ventina di Paesi, in zone rurali del sud del mondo, soprattutto nelle aree interne del continente africano. Ci occupiamo di fare attivazione e di usare il design per fare trasformazione sociale. Dopo la pandemia abbiamo iniziato a lavorare di più in Italia, un po’ perché sono cambiate le linee di finanziamento, un po’ perché abbiamo passato più tempo nel nostro Paese e sono nate relazioni di progettazione e ricerca.

Così è nata l’idea di questa ricerca sulle isole minori, soprattutto sul funzionamento, una parola a cui teniamo molto. Prima ancora di andare a progettare e co progettare, bisogna attivare un’analisi di ascolto e di comprensione dei funzionamenti. I territori minori, rurali, gli ecosistemi funzionano e vanno avanti a prescindere dal nostro interesse. Perciò, ancor prima di entrare a co progettare, dobbiamo capire perché e come funzionano. Nel funzionamento per noi c’è un forte protagonismo delle persone che ci vivono tutto l’anno, e che mandano avanti dei territori. Lavorare sulle isole minori non è solo un’indagine territoriale: è un atto politico, culturale e relazionale.

Cosa intende con «atto politico, culturale e relazionale»?

Per noi lavorare sulle isole minori significa scegliere consapevolmente territori che presentano un livello di complessità spesso superiore a quello di aree rurali o montane. Sono territori in cui progettare costa di più – in termini logistici, organizzativi ed economici – e dove, a differenza di altri contesti fragili esistono meno fondi strutturati e meno linee di finanziamento dedicate. Per questo definiamo il nostro approccio come un atto politico: decidere di progettare dove pochi progettano, dove non c’è abbondanza di risorse, è una presa di posizione. Significa mettere le energie dove c’è più bisogno e non dove i flussi di finanziamento sono più “generosi”.

È un atto culturale perché lavorare sulle isole vuol dire accendere i riflettori su territori che vivono una doppia identità. Sono affollati e invasi dal turismo in estate, spopolati e spesso dimenticati in inverno. Sono luoghi scollegati non solo fisicamente, ma anche culturalmente dalle città e dalle reti di innovazione. Portare progettualità su un’isola significa dover ripensare ogni volta linguaggi, strumenti e modelli di sviluppo, adattandoli alla realtà isolata e alle sue complessità sistemiche.

Infine, perché è un atto relazionale?

È un atto profondamente relazionale. È necessario un ascolto autentico, che parta dal mettersi in discussione, prima ancora che dal proporre soluzioni. Per noi, progettare vuol dire entrare in dialogo con chi abita l’isola, accogliere visioni, attraversare conflitti di pensiero e farne motore di idee. Solo attraverso relazioni sincere e continuative si può ambire a un cambiamento reale e trasformativo, capace di radicarsi nei territori e arrivare fino ai tavoli decisionali.

La fase 1 del progetto si è appena conclusa. Ce la racconta?

La prima fase è stata una ricerca da remoto delle 16 isole minori, da cui è nato il report presente nel progetto. Abbiamo cercato di mettere insieme dati quantitativi e qualitativi, riuscire a incrociarli era la vera mancanza e la grande difficoltà. Abbiamo lavorato con il Consiglio nazionale delle ricerche-Cnr, con l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa-Indire, per provare a capire quali potessero essere i dati funzionali affinché potesse diventare un report interessante per chi vuole conoscere meglio le isole minori. Poi, abbiamo fatto una ricerca su quelli che, secondo noi, erano i progetti e gli stakeholder più adatti nei luoghi presi in considerazione.

In cosa consiste la fase 2?

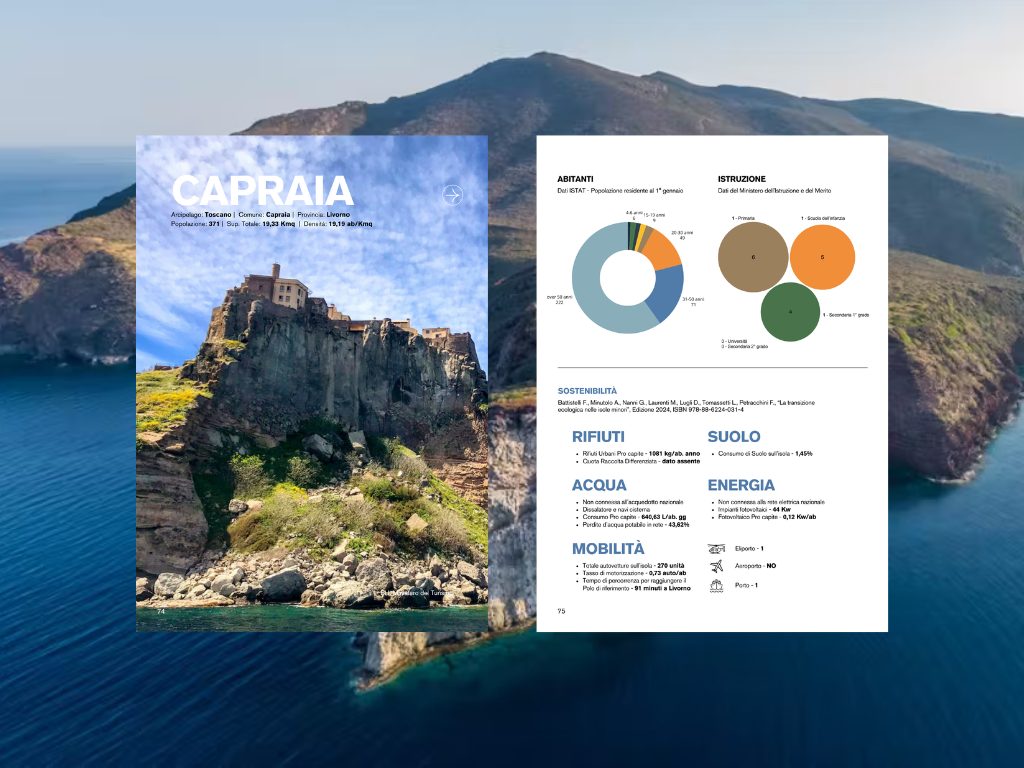

Nel secondo step, in partenza, prendiamo a campione due isole e iniziamo a fare un lavoro di co progettazione e ascolto. Le isole selezionate sono Capraia, in Toscana, e Ponza, nel Lazio. Su queste due isole faremo un lavoro in presenza, da giugno a settembre, con degli stakeholder chiave per entrare in contatto con la comunità. Capraia è un’isola che d’inverno ha 160 abitanti, molto meno di un condominio romano.

È fondamentale capire il funzionamento di un’isola per scegliere quali possono essere i modelli di co progettazione; in una realtà piccola come Capraia bisogna, in modo particolare, conoscere e ascoltare i bisogni dei cittadini. In quest’isola lavoreremo sull’aspetto del ripensamento dei luoghi.

Una delle grosse mancanze che abbiamo trovato in tutte le isole sono i luoghi gratuiti, conviviali, di aggregazione. A Ponza, con la Bicocca di Milano e con l’Università Roma Tre, faremo un lavoro sui giovani, con gli studenti di alcune scuole. Il terzo e ultimo step, dopo l’estate, sarà la definizione di alcuni progetti o idee progettuali sviluppate con la comunità locale, che la Fondazione Sanlorenzo possa poi finanziare. E sarà un po’ la chiusura del cerchio. Il report sarà disponibile (e scaricabile gratuitamente) in autunno.

Secondo la classificazione Aree Interne del 2020, gran parte dei comuni insulari vengono definiti come periferici o ultra-periferici.

Le isole sono territori complessi, sicuramente per l’insularità. Dalla distanza tra l’isola e le città di riferimento sulla terraferma si capisce qual è lo svantaggio per raggiungere determinati servizi. Un conto è stare in isole che sono quasi come delle periferie di città, come Ischia che è a 40 minuti di aliscafo da Napoli, un altro è vivere in isole come Capraia, da dove per raggiungere la terraferma occorrono tre ore di traghetto per Livorno.

Le isole più lontane dalla terraferma hanno maggiori problemi di funzionamento dei servizi, anche perché lo spopolamento e il deteriorarsi di fondi per far crescere la comunità porta a disservizi, soprattutto sanitari, che sono quelli che alla lunga creano le più grandi disparità. Sono territori che tendono a spopolarsi, anche se negli ultimi anni (dopo il Covid) si è stabilizzato il livello di spopolamento.

«Le istituzioni locali e le comunità insulari hanno un ruolo centrale in questo processo, non solo come beneficiarie ma come protagoniste attive della trasformazione. Sarà fondamentale adottare un approccio partecipativo, capace di intercettare i bisogni emergenti e di tradurli in politiche e progetti concreti», scrivete nel report.

Pensando alle aree interne, italiane e non, la nostra convinzione è che si debba lavorare sull’accesso alle opportunità. C’è sicuramente un tema, che è quello di rendere accessibili dei servizi senza per forza, nel breve tempo, renderli sostenibili. Dobbiamo uscire da quella logica che determinati servizi si debbano per forza autosostenere, ce ne sono alcuni che devono essere di welfare vero e proprio, con un costo ma servono a garantire un funzionamento della vita dei territori. Il welfare in Italia è un aspetto problematico anche nelle grandi città, nelle aree interne lo si subisce ancora di più. Poi c’è, secondo me, un problema di transizione e ricollocamento delle persone.

Ci spiega meglio?

C’è poco supporto nella ricollocazione delle persone che devono chiudere delle attività perché mancano gli abitanti e non riescono più a sostenersi. Penso sia fondamentale costruire dei tavoli di studio perenni dei funzionamenti delle isole e delle aree interne. La politica dovrebbe lavorare con degli enti multidisciplinari affinché si lavori continuamente sugli adattamenti di questi territori, che sono complessi. Ogni comune dovrebbe avere le capacità ed i fondi progettuali per avere un osservatorio. Questo è uno degli aspetti che riteniamo più importanti.

Nella vostra ricerca si legge che sarebbe importante la «costruzione di ecosistemi multidisciplinari in grado di connettere istituzioni, enti non profit, imprese, centri di ricerca e cittadini in una rete di cooperazione strategica»

Global Impact Network è un ente che raggruppa una cinquantina di professionisti, centri di cerca e non profit. Per avere una capacità progettuale maggiore e riuscire a coprire professionalità diverse, cerca di stare a metà tra la ricerca scientifica, il profit e il non profit, in alcuni casi anche la pubblica amministrazione.

Soprattutto perché dovremmo costruire sempre più degli enti ibridi che riescano a tener insieme dei linguaggi diversi, anche dei funzionamenti economici diversi. Perché le pubbliche amministrazioni hanno sempre meno fondi per rispondere ai servizi ordinari, figuriamoci a quelli straordinari.

In questo ambito, è fondamentale il tema della multidisciplinarietà, bisognerebbe istituire degli enti che sappiano tenere insieme il qualitativo e il quantitativo, le Stem e le scienze umane, e soprattutto dare vita a degli uffici progettuali dentro i comuni e le regioni. È difficilissimo perché anche i comuni più grandi non hanno fondi.

Costruire degli osservatori perenni e continui nei territori rurali o nelle aree interne permetterebbe di captare il bisogno nel momento giusto, dare voce ai cittadini e attivare subito una possibile progettualità. Spesso, da quando si fa un’azione di ascolto e co progettazione a quando si attiva il progetto, passa così tanto tempo che ormai non serve più.

Quali sono le iniziative che, a suo avviso, contribuiscono a contenere il fenomeno dello spopolamento?

In ogni luogo in cui sono andato, tra aree interne, africane, rurali, isolane o sui territori montani, ho visto che diventa un attivatore l’autorevolezza e la coerenza che si ha nei confronti dei cittadini. Il fattore abilitante di tutto è l’essere coerenti tra quello che fa e quello che dice l’attore che vuole abilitare il cambiamento, che sia una pubblica amministrazione, un change maker, un ente ibrido.

Questo è uno degli aspetti sul quale non sempre si investono il giusto tempo e le giuste risorse. Un altro fattore importante è il lavoro di intermediazione tra la cultura locale e il cambiamento. Le aree piccole sono poco reattive, in alcuni casi, al cambiamento perché vuol dire mettere in discussione il fatto che «si è sempre fatto così». È molto faticoso, comporta l’affidarsi a qualcuno che progetta il futuro. Un altro aspetto è un lavoro generazionale.

Ovvero?

Dovremmo ricominciare a insegnare nelle scuole che dobbiamo fare come facevano in antichità, cioè provare a costruire cattedrali che nella vita non vedremo mai. Sicuramente è meno soddisfacente, ma se vogliamo provare a fare dei cambiamenti importanti, dobbiamo provare a buttare il cuore oltre l’ostacolo e ricominciare a progettare a lungo termine.

Foto di Glocal Impact Network (crediti nelle foto). In apertura, Napoli in uno scatto di Lorenzo Giorgi

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.