Katia indossa una giacca corta ricoperta di piume verdi, i capelli grigi tirati in uno chignon alto, un filo di rossetto rosa e non sembra avere caldo, nonostante sia una delle prime giornate di primavera in cui la gente passeggia per i Navigli milanesi in maglietta, godendosi il sole. Entra ed esce dal suo piccolo laboratorio d’arte tenendo in mano la sigaretta accesa, scavalca l’immenso foglio su cui Enrico sta preparando lo stencil che più tardi, nel pomeriggio, servirà a disegnare un nuovo murales sulla parte inferiore del ponte che collega via Gola a via Lagrange per sfociare in Corso San Gottardo.

«È uno dei 3 ponti storici di questa zona- spiega, girandosi verso il Naviglio Pavese – insieme a quello dedicato ad Alda Merini e quello, più grande, che sta là sulla Darsena. Piano piano copriamo i tag e i disegni meno belli con altri più significativi, più politici, ma quello lì, lo vedi? Quello con la bocca dello squalo che spunta dall’acqua e sta per divorare le gambe di un passante, lo lasciamo perché molti turisti si fermano a fotografarlo».

Prima di aprire “Entrambi Arts” all’angolo di via Gola che da verso il ponte, appiccicato a un minuscolo minimarket sempre aperto, lei ed Enrico avevano un piccolo negozio in De Angeli, un quartiere di Milano molto chic dove si sentivano estranei e poco apprezzati. La decisione di spostarsi in una zona così diversa l’hanno presa innanzitutto per essere a contatto con una parte della città storicamente abitata e permeata dagli artisti, ma anche per la storia e il vissuto del tutto particolari di questa via.

Quando dalle vie turistiche e affollate che circondano il Naviglio Grande, piene di bar e di venditori ambulanti, si svolta in via Gola o nelle adiacenti via Pichi e via Borsi, sembra di essere trasportati in un’altra città. Le case basse dipinte di giallo, i tetti con le tegole a vista e i ponticelli in pietra lasciano spazio ad edifici più alti, in mattoni, le facciate coperte di murales con enormi disegni e slogan di lotta politica.

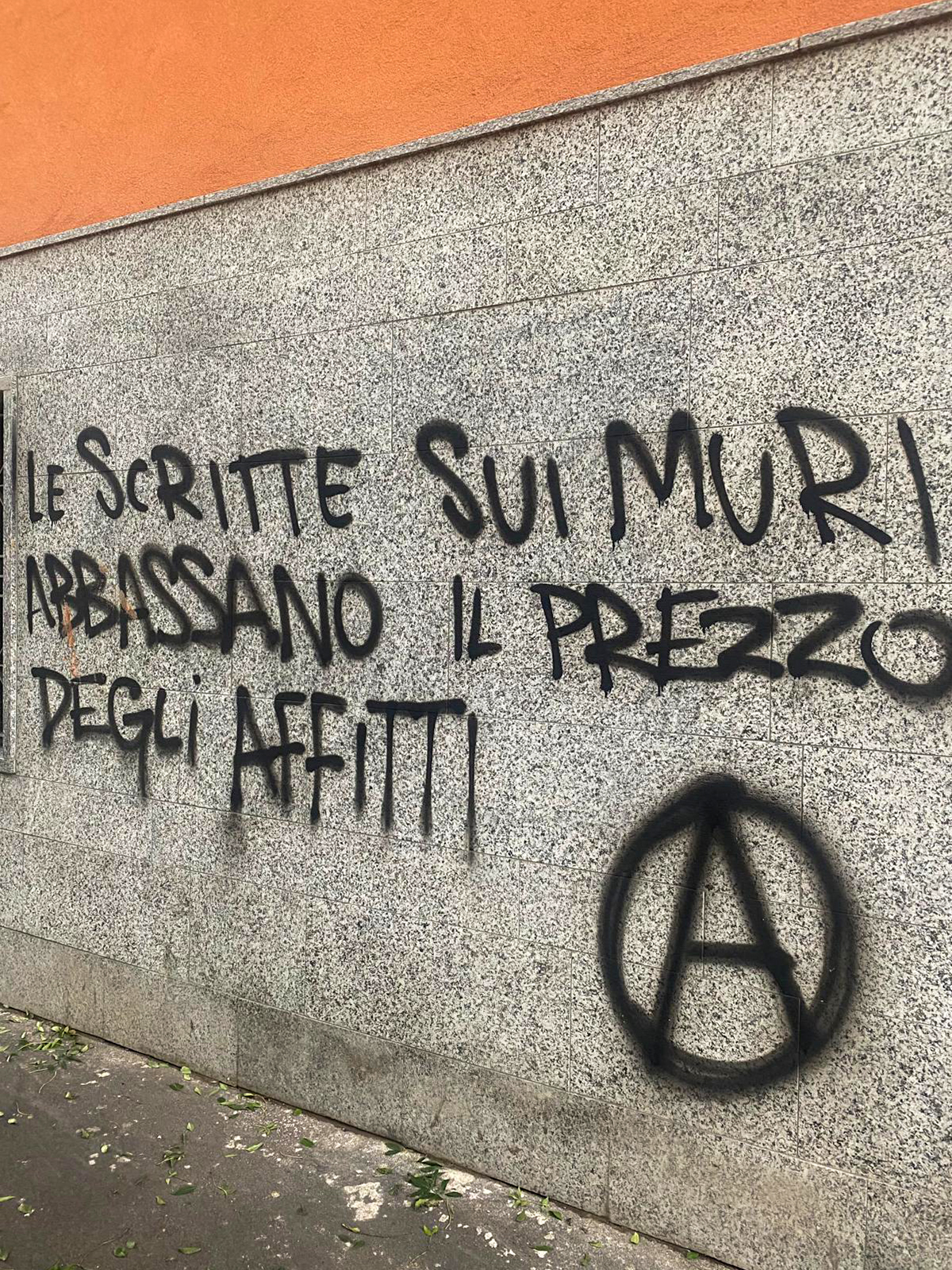

“La casa è di chi la abita”, “Padroni di niente, servi di nessuno”, “insegna agli angeli ad odiare la magistratura”: scritte nere campeggiano sui muri di tutta la via, vicini a raffigurazioni di volti in bianco e nero alti qualche metro e bandiere palestinesi che sventolano alle finestre dei primi piani.

I portoni dei palazzi spesso sono socchiusi, lasciano intravedere i grandi cortili interni tipici delle case in questa zona. Appena dentro i portoni, o sulla soglia, giovani che parlano in arabo tra di loro, alle finestre donne al telefono, i loro panni appesi qualche metro sopra alla rinomata macelleria di quartiere. All’altro estremo della via rispetto al ponte sul Naviglio Pavese c’è una sede del Sert, il servizio per le tossicodipendenze, e qualche metro più indietro un asilo nido comunale con un piccolo giardino stretto tra le impalcature e l’intonaco cadente delle case di fianco.

Sui marciapiedi, tra i mozziconi di sigaretta, può capitare di trovare lavastoviglie ancora piene di piatti e bicchieri, materassi usati, carrelli della spesa. D’estate, quando si sta bene fuori, accrocchi di persone portano in strada le sedie e proiettano sui muri le partite di calcio; in tutte le stagioni, anche se fa freddo, fuori dal bar SI&GA, proprio di fronte a Entrambi Arts, capannelli di uomini con grossi cani al guinzaglio bevono birre appoggiati alla ringhiera di pietra del naviglio, nell’aria l’odore di erba e di urina e il rumore di risate sguaiate.

Katia sembra conoscere bene tutti, anche se è qui solo da agosto, ed entra al bar col fare sicuro di chi si sente a casa sua; saluta Antonio, il barista, e prende un giornale appoggiato sul bancone. «Questo bar è qui da sempre, vede passare tanta gente ed è il punto di incontro del quartiere», spiega mentre Antonio, con un sorriso, dice che più che un quartiere quello di via Gola è un ecosistema.

L’ecosistema oggi vibra di una vivacità particolare, sarà il fatto che è sabato mattina, e subito fuori dal locale iniziano ad assieparsi i soliti avventori, alcuni tengono per mano dei bambini, altri, come Lisa – “lei è qui da tanto, sa raccontare precisamente tutta la storia della loro lotta” – non possono fermarsi, sono troppo impegnati ad organizzare il pranzo sociale e aperto a tutti che si terrà domani a mezzogiorno in mezzo alla via.

Le case di queste tre vie, circa 700 alloggi di proprietà dell’Aler (Azienda Lombarda dell’Edilizia Residenziale), sono occupate per un terzo, mentre il resto è abitato da varie categorie di assegnatari, da persone ormai anziane che vivevano qui prima delle occupazioni, a giovani e famiglie a basso reddito. Gli occupanti rivendicano il diritto all’abitare, non come concessione, ma come risposta concreta ai bisogni delle persone e unico mezzo per conquistare l’assegnazione degli alloggi popolari, opponendosi alla speculazione edilizia e all’abbandono abitativo.

Andrea Staid, antropologo che ha indagato il fenomeno dell’“abitare illegale” anche attraverso esempi come quello di via Gola, mette in discussione l’idea della casa come semplice merce, intendendo invece l’abitare come atto politico e culturale che restituisce dignità a chi è escluso dal mercato, e come occasione per ripensare gli spazi. In una città-vetrina come Milano, organizzare cene in strada nei quartieri della movida diventa, secondo Staid, un gesto di contropotere: un modo per riscrivere la mappa urbana e immaginare nuove forme di convivenza, in cui l’abitare esce dai muri domestici e si espande nel territorio.

Proprio questo desiderio di ripensare la casa e la città è ciò che ha mosso, almeno agli inizi, chi si è stabilito qui.

Le prime occupazioni nella zona si sono verificate negli anni 80, e con esse è arrivata nel quartiere una cultura che oggi sembra essersi cristallizzata nei disegni e negli slogan sulle facciate; la cultura antifascista e anarchica sbocciata a Milano in quegli anni, che ha dato vita al centro sociale (oggi chiuso) O.R.So – Officina di Resistenza Sociale, e a storie come quella di Dax, l’attivista 26enne ucciso nel 2003 da tre militanti dell’estrema destra in una via poco distante.

Il ricordo di Dax impregna ancora la vita di Via Gola, il suo nome si ritrova varie volte, affiancato alternativamente da verbi come “vive”, “odia”, “ucciso”. Le scritte intrise di rabbia, di rivendicazione e di denuncia contro gli sgomberi del Comune- il più recente, e fallimentare, è avvenuto nel 2022 – restituiscono un ritratto preciso degli attivisti per il diritto alla casa che vivono qui, anche se non tutti gli occupanti sono mossi da una causa sociale e politica.

Don Andrea, il parrocco della Chiesa che affaccia sul Naviglio Grande, ha avuto un assaggio della varietà di persone che popolano questa zona quando ha suonato i campanelli di via Gola e via Pichi per l’annuale benedizione delle case. «Ci sono coppie anziane che sono rimaste qui anche quando avrebbero potuto andarsene, la vivono come una sorta di missione sociale -racconta-, ma la prima cosa di cui ti accorgi è di non essere il benvenuto, appena varcati i cortili ci sono sempre almeno due o tre ragazzi che vengono a chiederti chi sei, cosa sei venuto a fare, se conosci qualcuno».

Nei pochi dialoghi che è riuscito ad avere, Don Andrea ha scoperto che alcuni di loro erano ex carcerati, che usciti da San Vittore dopo brevi condanne per furto o spaccio si sono riversati qui, ma anche immigrati irregolari o spacciatori. Ma anche su questo, le scritte sui muri non lasciano spazio a dubbi, decretando che “gli unici stranieri sono gli sbirri nei quartieri”.

Non serve comunque entrare nei cortili per rendersi conto che la piccola criminalità, sempre più diffusa, sta impregnando la vita di questa via, nonostante sui mattoni rossi delle case sia fissata a grandi caratteri bianchi, quasi come un comandamento, la massima “NO RACKET, NO SPACCIO, NO ART.5”.

Anche Katia, candidamente, lo ammette: «Sì, gli spacciatori ci sono, spesso ci troviamo un sacco di polizia in giro a fare perquisizioni, ma dovresti vederli, sono ragazzini, quasi teneri. Qui tutti vogliono stare bene, l’obiettivo è questo, poi quello che ognuno fa non è così importante, non vogliamo giudicare, ma aiutarci a vicenda. Ti serve una giacca e non puoi permettertela? Te la do io, siamo una comunità».

Negli anni, l’approccio del Comune alla situazione di questo quartiere ha oscillato tra l’impotenza e il tentativo di ripristinare l’ordine con le maniere forti: vari episodi di sgomberi si sono succeduti, lasciando dietro di sé alloggi sbarrati e abbandonati e velleità di riqualificazione senza un piano preciso a fare da guida. Invece che dedicarsi a delle proposte di ricostruzione, anche sociale, del quartiere, le misure messe in atto si fermano per ora all’aumento di controlli e alle allerte alla popolazione.

Via Gola, al pari di altri quartieri “incontrollabili” di Milano, a fine 2024 è entrata a far parte della lista delle “zone rosse” nell’ambito dei rafforzamenti delle misure di sicurezza e contrasto al degrado messi in atto in diverse città italiane. Attraverso questa ordinanza, che nel marzo del 2025 è stata prorogata per altri sei mesi, il Comune impiega nelle zone designate numerose unità mobili di polizia, ed effettua controlli su persone con precedenti o ritenute pericolose, applicandogli divieti di accesso e permanenza e procedendo agli arresti se necessario.

Secondo il prefetto Claudio Sgaraglia, il provvedimento «mira a tutelare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane, anche alla luce dell’ intensificarsi della vita sociale e dell’arrivo di un numero crescente di turisti durante il periodo estivo, caratterizzato anche da una maggiore intensità del fenomeno della movida e da una conseguente più numerosa presenza di persone che usufruiscono di aree pubbliche».

La designazione di aree pericolose in città ha avuto sì l’esito, almeno per i primi mesi, di portare complessivamente all’identificazione di 132.742 persone, di cui 1.313 sottoposte ad ordini di allontanamento, ma anche quello più immediato di aumentare la diffidenza e la paura della popolazione, di fatto stigmatizzando ulteriormente alcune aree e alimentando la sensazione di insicurezza nei cittadini.

L’intento di realtà come quella di Entrambi Arts, ma anche di Conca Lab, un piccolo laboratorio di ceramica a qualche metro dall’atelier di arte, sembra essere quello di perseguire quegli stessi obiettivi di vivibilità e fruibilità dell’area, considerando però i suoi residenti come una risorsa anzichè un’ostacolo.

«Ognuno lo fa con i mezzi che ha – conclude Katia accendendosi l’ennesima sigaretta – noi per esempio crediamo che l’arte possa aiutare le persone. Avere qualcosa di bello davanti, e potervi partecipare, non può lasciare indifferenti, è questo il seme che stiamo cercando di mettere in questo posto».

Qualche settimana dopo, qualche metro prima del macellaio, proprio di fronte al piccolo ingresso del Cuore in Gola (il centro sociale, quasi sempre chiuso, che ha preso il posto dell’O.R.So e che fa riferimento al Comitato politico di Lotta Casa e Territorio di Via Torricelli) compare un gazebo bianco montato sopra il marciapiede. Sotto, seduti in cerchio intorno a un tavolo pieno di birre e spritz, una decina di persone sulla quarantina, per lo più uomini, scherzano e chiacchierano come vecchi amici. Chi passa da lì per proseguire verso il ponte lancia occhiate incuriosite, ci si aspetterebbe quasi di poter sedersi e prendere una birra, unirsi alla conversazione in quell’atteggiamento partecipativo e sociale che i tanti volantini affissi in giro promettono.

I dieci ragazzi del centro sociale, invece, tengono lo sguardo basso, a metà tra il contrariato e lo strafottente, il fastidio dipinto sui loro volti di fronte alla richiesta di informazioni, in risposta solo un pesante silenzio generalizzato.

Il fine settimana precedente, al pranzo comunitario di via Gola, alle 2 del pomeriggio era comparso solo quello stesso gazebo nella via deserta, popolato dalle stesse facce che non sembrano voler raccontare nulla della loro lotta sociale e politica.

Credit foto: Carolina Apicella

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.