Persone

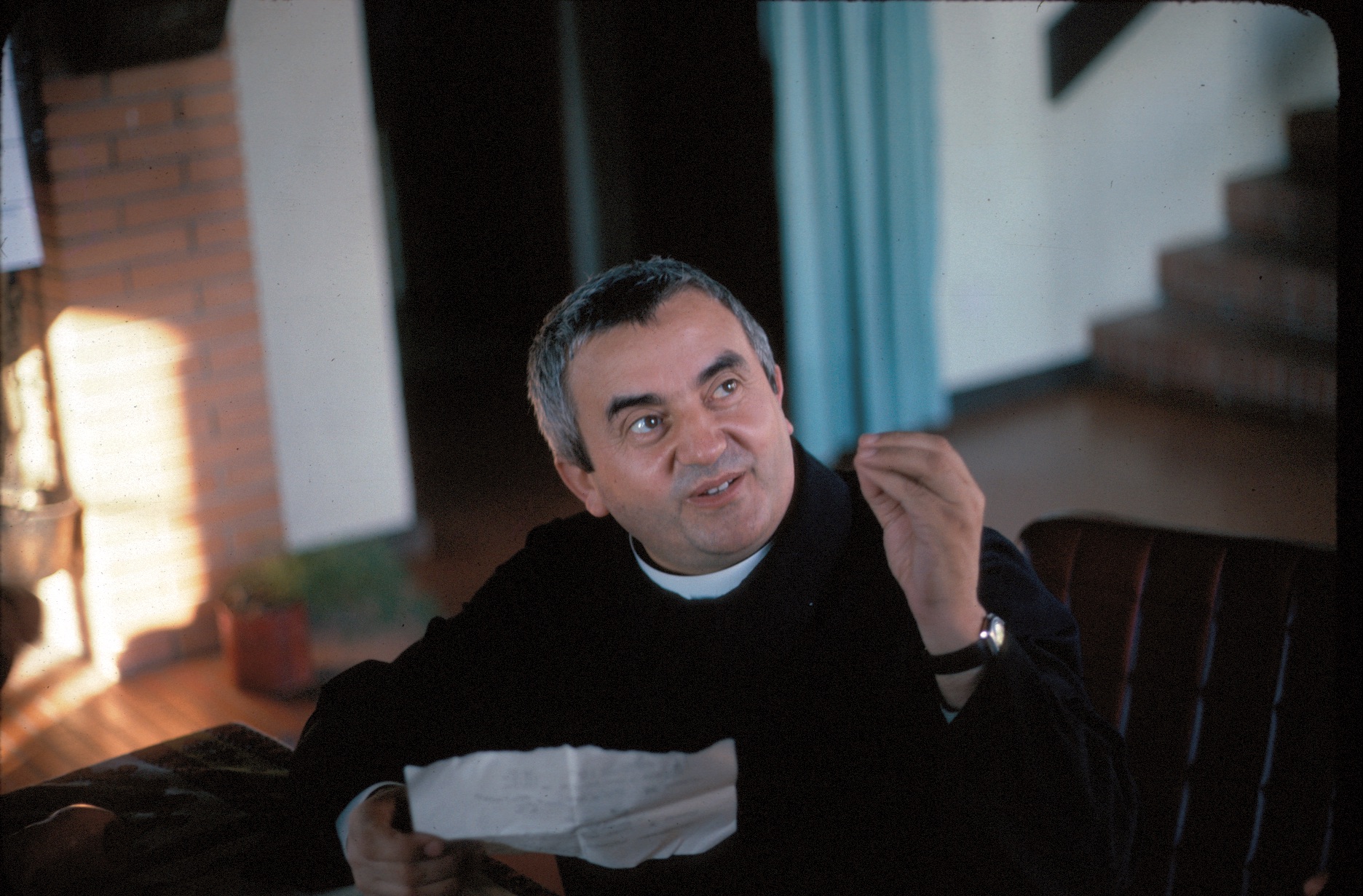

Zamagni: «Il mio maestro don Benzi mi ha insegnato il primato del bene sul giusto»

Il ricordo del presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di don Oreste. Da domani la tre giorni che a Rimini celebra il centenario della nascita del fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Zamagni ricorda il suo essere stato tra le centinaia di giovani educati dal sacerdote. Una figura da riscoprire perché «ci conferma che la felicità arriva non quando l’esistenza è spesa per essere felici, ma quando essa è felice di essere spesa»

“Le Giornate don Oreste” del 5-7 settembre a Rimini sono una occasione preziosa per ravvivare la memoria del pensiero e dell’opera di un cristiano che ha testimoniato durante la sua vita cosa significhi affermare e credere al primato del bene sul giusto non solo nei rapporti intersoggettivi, ma anche e soprattutto nel momento in cui si disegnano le istituzioni sociali ed economiche.

È in ciò la cifra della novità di don Oreste. Ecco perché non basta il ricordo; è invece necessario farne memoria, la quale è l’antidoto più efficace contro l’indifferenza, diventata ormai la grande malattia morale di questo nostro tempo. È l’indifferenza, infatti, che genera le complicità con le cose malvagie.

Vita contemplativa e impegno fattivo

Tante sono le vie alla santità che la storia bimillenaria della Chiesa che ha fatto conoscere. Ma non v’è dubbio che quella percorsa da don Oreste ha dello straordinario. Il suo, infatti, è uno degli esempi più lucidi di come sia possibile far avanzare, in modo congiunto, vita contemplativa e impegno fattivo nella civitas. Come già Agostino di Ippona aveva chiarito, sono le esigenze della carità ad imporre al contemplativo di occuparsi della vita attiva.

È per questo che la testimonianza di vita di don Oreste costituisce, anche per l’oggi, un vero modello di comportamento. Tre le caratteristiche salienti del pensiero e dell’opera di don Oreste.

Il respiro profetico

La prima è il respiro profetico che ha animato tutti i suoi discorsi e le sue tante iniziative. Come si sa, profeta è chi parla prima dei tempi e che “vede” cose che altri vedranno solo in seguito. Ecco perché le persone dotate di tale carisma corrono spesso il rischio di essere male interpretate se prese alla lettera. Non poche incomprensioni e non poche storpiature del messaggio orestiano si sarebbero evitate se si fosse fatto tesoro dell’antica regola prudenziale che dice: “quod licet Jovi, non licet bovi”.

Si pensi, per fare solo un paio di esempi, all’acuta analisi di don Oreste sulle nuove povertà nelle società dell’opulenza; sulle loro cause e sui modi per alleviarle. Si pensi ancora al nesso inscindibile, su cui don Oreste ha sempre fondato i suoi interventi, tra principio di legalità e carità nella forma specifica del perdono (cioè, letteralmente, del dono completo). Quando don Oreste invitava a considerare che una legalità che non avesse come mira specifica quella di accrescere il tasso di umanizzazione della società rischiava di trasformarsi in legalismo, di marca più o meno giacobina, non invitava certo al non rispetto delle norme; al contrario, invitava a recuperare l’autentico spirito delle leggi.

Limiti e difetti sono risorse

Un secondo tratto della esuberante personalità del Nostro è la magnanimità da lui eretta a principio di metodo educativo: il difetto, il limite devono diventare risorsa. Don Oreste non solamente ha educato schiere di giovani – e chi scrive è tra questi – ma ha sviluppato un originalissimo modello educativo sulla cui efficacia non ho dubbio alcuno. L’auspicio è che si tenti l’impresa di elaborarlo e di portarlo a conoscenza di tutti coloro che hanno responsabilità educative.

Poiché l’educazione, a differenza dell’istruzione, non è un “mettere dentro”, ma un “tirar fuori”, si ha che, mentre l’istruzione è un processo controllato dal soggetto in formazione, nell’educazione c’è qualcuno che agisce su qualcuno altro. Non solo, ma va soddisfatta una specifica condizione affinché il rapporto educativo instaurato possa essere sostenibile (cioè durare nel tempo). Essa riguarda la via attraverso la quale si giunge al patto. Per don Oreste, questa è la via del consenso e non già dell’accordo o del contratto come vuole l’impostazione pedagogica oggi dominante.

Educazione, scommessa con la libertà dell’altro

Proprio perché l’educazione è, basicamente, una scommessa con la libertà dell’altro, non basta lavorare per i giovani, come sostengono i difensori del paternalismo generazionale; occorre lavorare con i giovani. Solo così non si toglie loro l’autostima e li si conduce ad amare la libertà. (Amare la libertà – si badi – non è la stessa cosa che desiderare o preferire la libertà).

Carità come agape

Da ultimo, una parola sulla carità come agape. A don Oreste mai è bastata la carità come philia, che pure non disdegnava. L’idea forza di don Oreste è stata quella di restituire la carità come dono gratuito alla sfera pubblica. Se si ammette che la carità porta con sé una “benedizione nascosta”, ma non si consente che essa possa esprimersi anche nella sfera economica e in quella politica, si potrà pure giungere ad una società progredita e giusta, ma certamente non fraterna. Ma, efficienza e giustizia, seppure unite, non bastano a soddisfare il nostro bisogno di felicità. Non è, infatti, capace di felicità la società in cui tutto si riduce, per un verso, a migliorare le transazioni basate sulla logica dello scambio e, per l’altro verso, ad aumentare i trasferimenti attuati dall’ente pubblico. È questo un punto che don Oreste ha ripetuto e ribadito con forza rendendo così testimonianza a questa verità: che non bisogna peccare contro la vita presente squalificandola e umiliandola.

Amare l’esistenza è un atto di fede

Non si deve spostare il baricentro della fede sull’aldilà tanto da rendere insignificante il presente. Perché amare l’esistenza è un atto di fede e non solo di piacere personale. È questa consapevolezza che apre alla speranza, la quale non riguarda solamente il futuro, ma anche il presente, dato che abbiamo necessità di sapere che le nostre opere, oltre un fine ultimo, hanno un significato e un valore qui e ora.

Ha scritto Aristotele: «La virtù è più contagiosa del vizio, a condizione che venga fatta conoscere ai più». Eppure, chi si adopera per il bene comune tende a venire oscurato, senza riconoscimento alcuno. È in ciò il senso ultimo delle “Giornate di don Oreste”: quello di far conoscere un’esperienza di vita che ci conferma che la felicità arriva non quando l’esistenza è spesa per essere felici, ma quando essa è felice di essere spesa.

Tutte le immagini da ufficio stampa

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.