Mondo

Alcune chiavi per comprendere il dibattito sullo stato di eccezione

Alcuni esponenti di quell’eterogenea galassia che Oltreoceano ha preso il nome di "Italian Thought" hanno fin da subito messo in guardia sulle implicazioni di ciò che, da oltre un secolo abita le democrazie occidentali e che mai come oggigiorno ci assoggetta: una accelerazione verso il capitalismo politico e una riduzione ai minimi termini degli spazi di rappresentanza della democrazia tradizionale

Attorno a quanto stiamo vivendo da settimane, si avverte la carenza di un ampio dibattito sui rischi che le drastiche restrizioni adottate dai nostri governi ha sulle nostre vite e più precisamente, sulle loro ricadute etico-politiche. Eppure non sono in pochi a soffrire sulla propria pelle la discrasia tra protezione della vita e salvaguardia della produzione, a temere come i mezzi – è il caso dell’Ungheria di Orban – giustifichino i fini. Tale dibattito forse non è per molti un’urgenza, ma se ne dovrebbe comunque avvertire la mancanza.

Alcuni esponenti di quell’eterogenea galassia che Oltreoceano ha preso il nome di Italian Thought hanno fin da subito messo in guardia sulle implicazioni di quest’altalenanza tra dentro e fuori che da quasi un secolo abita le democrazie occidentali e che mai come oggigiorno ci assoggetta: Roberto Esposito riprendendo alcune riflessioni di Immunitas; Massimo Cacciari annunciando «una strepitosa accelerazione verso il capitalismo politico e una riduzione ai minimi termini degli spazi di rappresentanza della democrazia tradizionale», Giorgio Agamben articolando con vari interventi la stessa domanda: “si tratta di chiedersi qual è il limite oltre il quale non si è disposti a rinunciarvi” poiché se «una norma, che affermi che si deve rinunciare al bene per salvare il bene, è altrettanto falsa e contraddittoria di quella che, per proteggere la libertà, impone di rinunciare alla libertà” allora “occorre manifestare senza riserve il proprio dissenso sul modello di società fondato sul distanziamento sociale e sul controllo illimitato che si vuole imporre».

Come ha scritto Francescomaria Tedesco, il quesito posto dal filosofo romano non è riducibile alla pantografia di uno schema astratto e tanto meno un invito all’irresponsabilità.

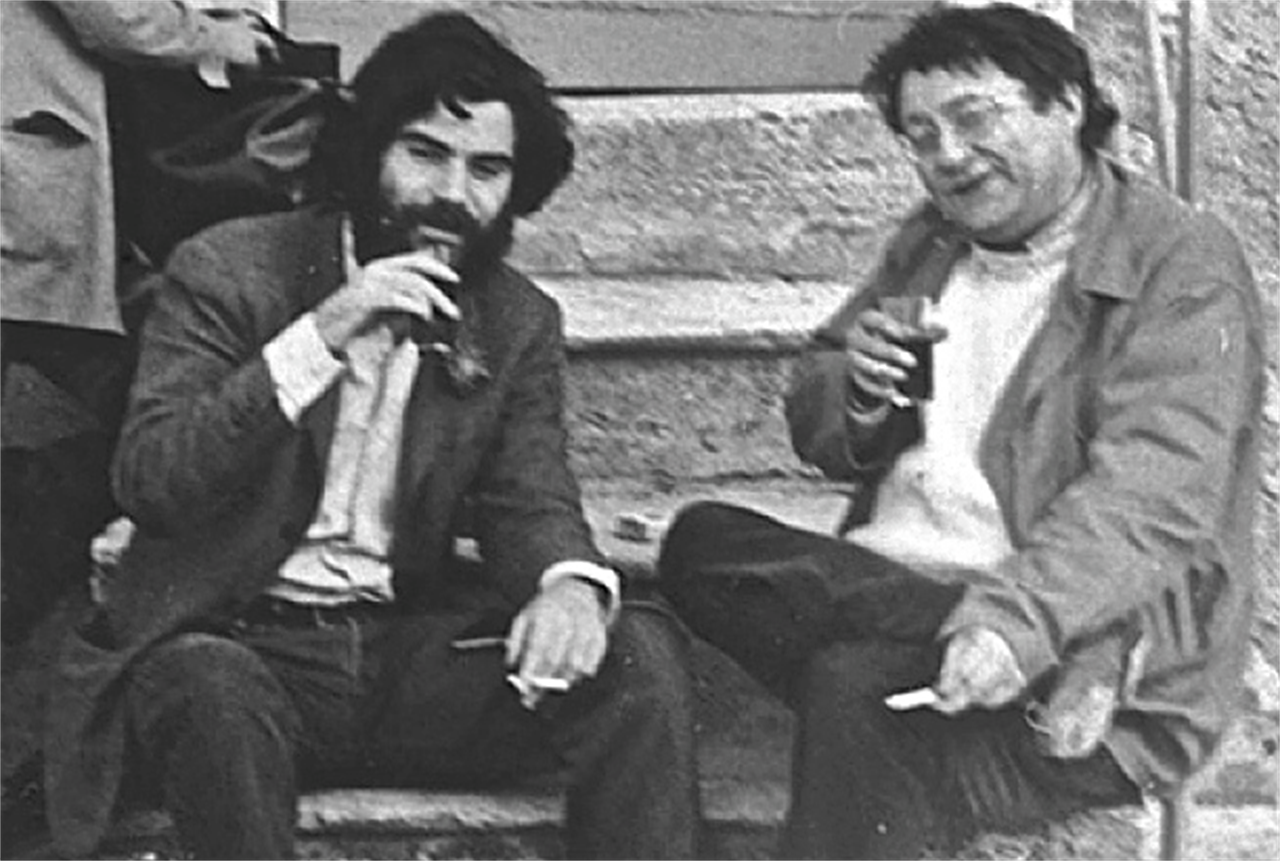

A queste riflessioni è opportuno affiancare un recente articolo di Gianfranco Sanguinetti, anch’egli, come il sodale Guy Debord, non un filosofo ma uno stratega. Articolo che potete leggere: QUI.

L’ex situazionista fu l’autore di un canular – Rapporto veridico sulle ultime possibilità di salvare il capitalismo in Italia– che smascherò le correità dello Stato italiano negli anni dello stragismo, costatagli una pluridecennale damnatio memoriae pubblicistica (qui trovate la ricostruzione della vicenda). L’idiosincrasia al compromesso e la sua irregolarità nel panorama intellettuale europeo lo hanno reso, in termini schmittiani, un partigiano del mondo. Le sue esigue ma seminali incursioni nella letteratura sono segnate da una scrittura parresiatica – «omnia non dicam, sed quae dicam omnia vera» mai scostatasi dalla pamphlettistica, «che presenta il duplice vantaggio di essere facile da leggere e rapido da scrivere».

LEGGI: GIANFRANCO SANGUINETTI, IL DISPOTISMO OCCIDENTALE

Una visione apocalittica, che sembra lecito rileggere alla luce della definizione che Adone Brandalise dà interrogandosi sul bisogno che della nozione di apocalisse ha la letteratura per mettere in evidenza alcuni suoi elementi essenziali. Nella prospettiva del filosofo padovano – animatore insieme a Cacciari e Esposito della rivista Il centauro – l’apocalisse altro non è che «una radicale messa in questione d’assetti morfologici, la narrazione di un percorso attraverso il quale si determinerà il passaggio in cui il mondo che conosciamo si dissolve per la forza stessa di ciò che gli dice una verità che è più grande di quella che esso sa ospitare. Andando al cuore di ciò che ci troviamo di fronte anche lo dissolve, per portare in primo piano qualcosa che è più vero di ciò che si è dissolto».

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.