Adolescenti

Custodi di sogni dei ragazzi: noi adulti ne siamo ancora capaci?

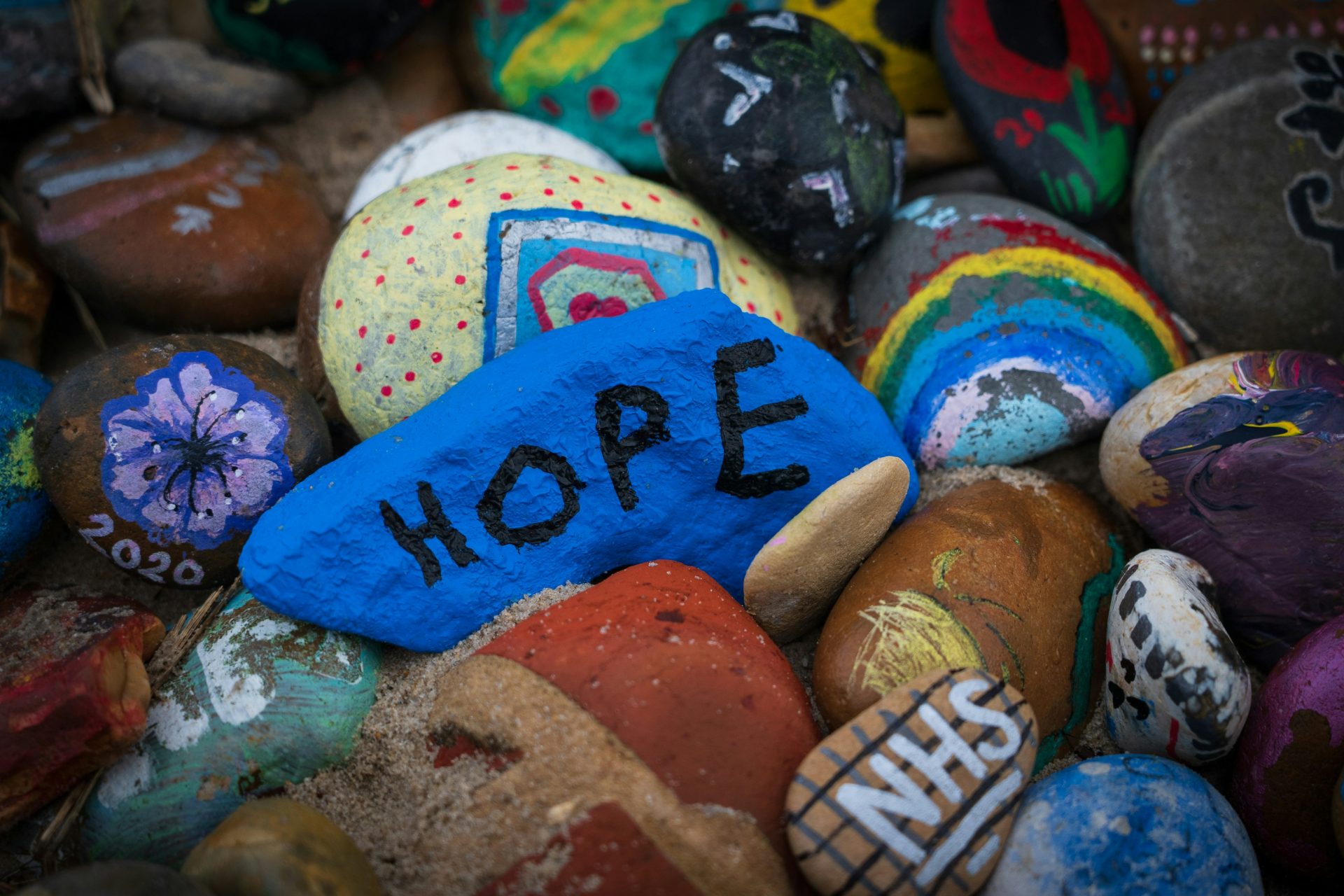

È dedicata alla speranza la puntata di questa settimana di "Dire, fare, baciare". In Italia solo un giovane su due nutre speranza, mentre la speranza è un’alleata pratica per il presente, un’energia che spinge a mettersi in gioco oggi, in un mondo che sembra voglia solo demolire

“Custodi di sogni”: è bellissimo il titolo che l’Agesci ha scelto per il suo 52° Consiglio generale, che si è svolto dal 1 al 4 maggio a Bracciano. Circa 300 Consiglieri generali, provenienti da tutta Italia, si sono riuniti per definire gli indirizzi educativi dell’associazione per i prossimi quattro anni e hanno scelto di mettere a tema «la custodia dei sogni di cui i giovani sono portatori», per «esplorare il rapporto tra libertà ed esperienza del limite» e la scelta di «educare alla speranza nella complessità delle relazioni».

Attacca l’aratro a una stella

Come si fa ad essere custodi di sogni per ragazzi e ragazze che oggi vivono da un lato il senso di vuoto e un arretramento del senso di responsabilità e dall’altro un senso di saturazione, con un eccesso di controllo da parte degli adulti? È una bella sfida, sembra quasi eccessiva.

«Se vuoi andare dritto, attacca l’aratro a una stella», risponde Agesci citando un antico proverbio che rimanda all’umiltà della terra, del coltivare e alla grandezza del cielo, del sogno, del fatto che sapremo riconoscere “la stella” e orientarci. Spulciando nei documenti preparatori e nel recente numero di Pe-Proposta educativa scout, intitolato Divampa speranza, si trovano una miriade di spunti, scout o non scout.

Il primo è il nesso tra sogni e speranza, ben diverso da quello imperante tra sogni e obiettivi. E poi c’è la consapevolezza che «in un mondo che ha perso la speranza, che preferisce evitare di sperare per non rimanere deluso, che è travolto dalle innumerevoli crisi, che sembrano pregiudicare ogni possibilità di sognare una vita semplicemente buona» ha una forza dirompente anche «la tenacia di continuare a educare al sogno» e di accompagnare i ragazzi «a riconoscere nel proprio sogno la possibilità e la responsabilità di rendere il mondo migliore, intrecciando competenze personali e ciò che il contesto chiede loro».

Divampa speranza

«All’angoscia dobbiamo contrapporre la speranza. A differenza dell’ottimismo e dell’angoscia, la speranza lascia le porte aperte a quello che ancora non c’è», scrive su Pe Stefano Nova. E cita il filosofo coreano Byung-Chul Han che nel suo nuovo Contro la società dell’angoscia. Speranza e rivoluzione (Einaudi, 2025) afferma che «La speranza non volta le spalle alle negatività che attraversano la vita. Essa mantiene l’attenzione su di esse e ne preserva la memoria. Inoltre non isola le persone, ma le lega e le riconcilia. Il soggetto della speranza è un Noi». Secondo spunto: è nella comunità e dalla comunità che è possibile una forma di vero cambiamento e rinnovamento.

Michela Serena Abati, Iacopo Portaccio e p. Diego Mattei sj richiamano invece «il dovere, per i nostri adolescenti, di avere impresso il sorriso di chi sa sperare». Dovere, inteso non come obbligo ma come opportunità di fiorire. «La speranza non è semplice desiderio: è speranza solo quando spalanca il presente verso il futuro, non è mai passiva ma spalanca il coraggio di credere e agire. Non si limita a guardare avanti, ma spinge a costruire il domani con gesti concreti nel presente, ispirando ogni ragazzo e ragazza a diventare protagonisti del cambiamento». Terzo spunto: la speranza «è una competenza da educare, un atteggiamento che va coltivato con intenzionalità e cura. Educare alla speranza non è solo preparare i ragazzi per il domani, ma vivere pienamente il presente. La speranza diventa un’alleata pratica, un’energia che li spinge a costruire in un mondo che sembra voglia solo demolire, scoprendo che la speranza non è un privilegio ma un dovere e un diritto da coltivare e condividere con gli altri».

La difficile speranza

Anche l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ha realizzato una nuova ricerca dedicata alla “speranza” fra giovani di 18-34 anni (leggi qui), appena presentata. Solo 1 giovane su 2 in Italia si dichiara speranzoso.

La speranza è meno presente tra le donne rispetto agli uomini e tra chi abita nel Nord Est rispetto a chi vive nel Sud e nel Nord-Ovest. C’è più speranza tra chi lavora che fra chi non lavora e tra chi attualmente svolgono attività di volontariato – sia continuativa sia saltuaria – rispetto a chi il volontariato non l’ha mai fatto o lo ha fatto solo in passato. Chi ha livelli più alti di speranza rferisce anche un maggior benessere emotivo, sociale e psicologico, oltre a una maggiore soddisfazione di vita rispetto.

Elena Marta, professore ordinario di Psicologia sociale e di comunità all’Università Cattolica ha commentato la ricerca così: «Colpisce il fatto che circa metà dei giovani, e soprattutto delle giovani, nutrano poca speranza proprio in una fase della vita che dovrebbe essere ricca di progettualità, sogni, voglia di futuro. Anche perché i dati ce lo mostrano chiaramente: avere speranza impatta sul benessere e sulla qualità della vita in generale. In questi momenti carichi di ansia e preoccupazione, la speranza offre la possibilità di ritrovare un orizzonte di senso e con questo un orizzonte di futuro, la possibilità non solo di sopravvivere agli affanni quotidiani, ma di fare un’esperienza di vita piena, per sé e per gli altri, dove anche l’impegno civico e solidale trova spazio e offre categorie di senso. È quindi importante offrire ai giovani luoghi intergenerazionali di ricostruzione di senso del vivere, di trame di fiducia e di speranza».

Gli abbonati e le abbonate a VITA hanno ricevuto questo racconto in newsletter martedì 6 maggio. Si tratta dell’uscita n. 82 di “Dire, fare, baciare”, la newsletter dedicata all’educazione, alla famiglia, alla scuola che firmo ogni martedì.

Nella newsletter si parla anche della proposta di legge di iniziativa popolare sulle “Quote Generazionali” promossa dall’Associazione Guglielmo Minervini per introdurre un sistema di quote generazionali che garantisca una rappresentanza equilibrata nelle istituzioni politiche e presentata in Campidoglio (si firma qui e tra i sostenitori c’è anche Germano Lanzoni, alias Il Milanese Imbruttito) e della mappa della Commissione Adozioni Internazionali sui Paesi in cui realisticamente è possibile adottare per i single (spoiler, tra una cosa e l’altra sono solo 12). Dal nuovo report di Save the Children sulla child penality e sull’equilibrismo a cui le mamme in Italia sono costrette, curato da Alessandra Minello (ne abbiamo parlato qui) ho preso il focus sulle madri con figli con disabilità: se il 20% delle donne smette di lavorare dopo essere diventata madre, questa cifra sale al 35% tra le madri di figli con disabilità. Anche le madri che continuano a lavorare subiscono penalizzazioni: complessivamente, le lavoratrici che hanno un figlio con disabilità guadagnano il 15% in meno rispetto a madri con caratteristiche simili, ma con figli senza disabilità. Trovate poi una sintesi del bell’intervento fatto dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (qui il video). E sulla “scandalosa notizia” dei bimbi della scuola dell’infanzia del trevigiano che sono andati in visita ad una moschea.. quoto per intero Alessandro Milan.

Se hai già letto la newsletter della settimana, scrivi a s.decarli@vita.it per dirmi che ne pensi. Se hai già un abbonamento a VITA e vuoi ricevere ogni martedì “Dire, fare, baciare”, registrati qui. Se vuoi abbonarti a VITA, per ricevere tutti i magazine, le infografiche, le newsletter e i contenuti riservati agli abbonati, clicca qui (e grazie per il tuo supporto).

Foto di Nick Fewings su Unsplash

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.