Venezia 82

Écrire la vie, la scuola come potrebbe essere

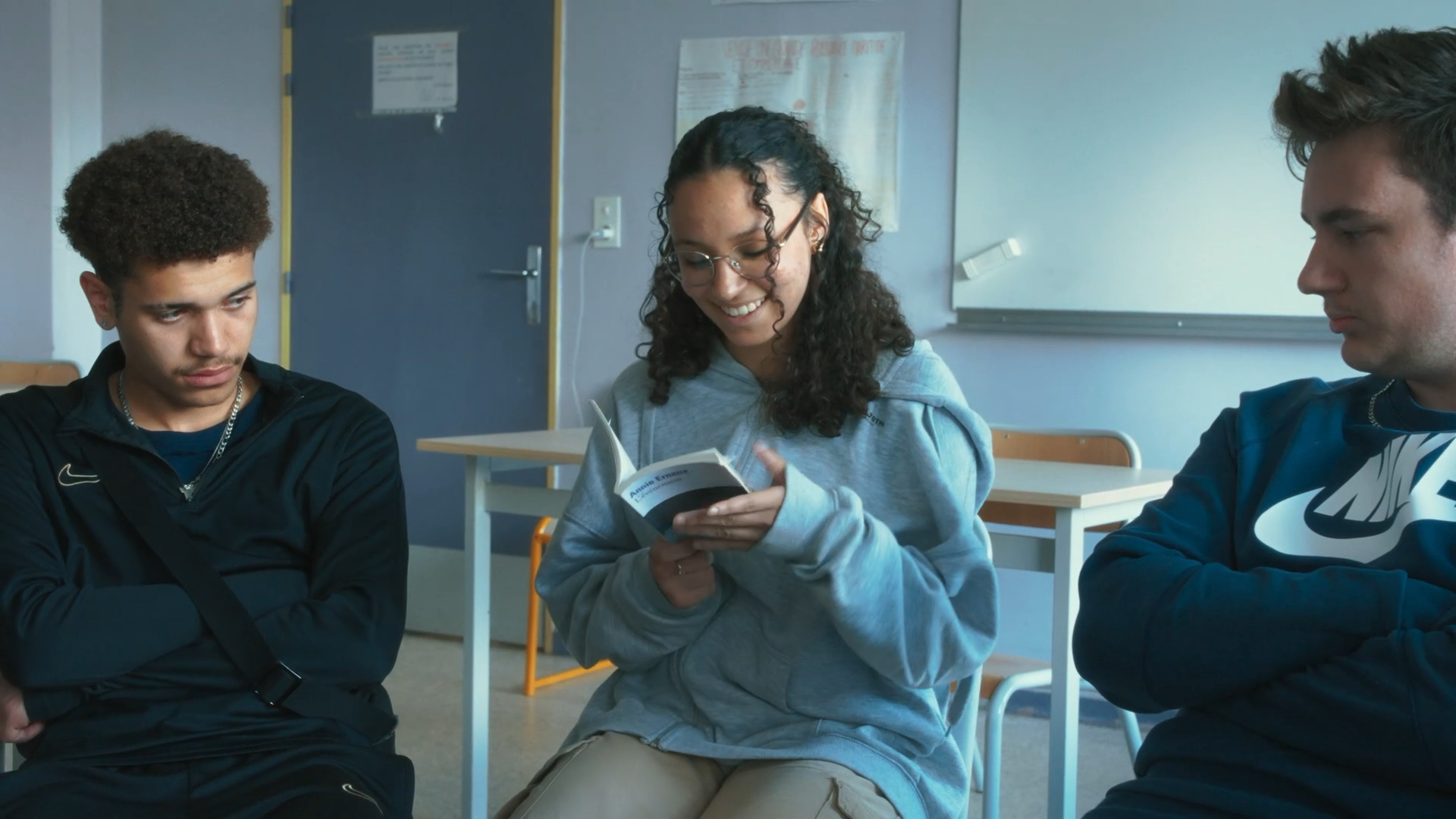

Claire Simon riprende la lettura collettiva dei romanzi di Annie Ernaux nei licei francesi. A tema, argomenti come l'aborto, le diseguaglianze sociali, i diritti delle donne. Solo la voce di adolescenti che ragionano insieme e da quei libri tirano fili che arrivano alle loro vite. Un'istantanea sorprendente degli adolescenti di oggi («meglio di quel che raccontiamo») ma soprattutto - forse - una lezione su come fare scuola al meglio

L’idea è di Emmanuel Perreau, un produttore, che la propone a Claire Simon, una famosa documentarista francese, bravissima a stare accanto all’infanzia e riprendere il mondo giovanile (ricordo un bellissimo documentario sul momento della ricreazione nel cortile di una scuola, pura contemplazione delle invenzioni dei bambini nel gioco libero). L’idea, appunto, è semplice: fare un giro per i licei francesi, in città e aree periferiche, ad ascoltare le reazioni degli adolescenti alla lettura dei libri di Annie Ernaux, Nobel per la letteratura 2022. Nasce così Écrire la vie – Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, presentato all’82° Mostra del Cinema di Venezia.

La grande domanda di fondo è come reagiranno le ragazze e i ragazzi di oggi al racconto autobiografico duro, diretto – «piatto» è l’espressione ricorrente nel film – dell’Ernaux. Ma più prosaicamente, da pubblico italiano, viene da chiedersi prima di iniziare la visione se gli adolescenti davvero leggeranno mai quei libri, se le scuole sapranno mettere in pausa il programma per dedicarsi ad un’autrice contemporanea. E soprattutto, potranno esserci dei dibattiti efficaci in classe, a partire da un confronto legato alla lettura di testi che affrontano temi come stupri e aborti, ecc. Ebbene, la risposta è sì, a tutti i quesiti che vi vengono in mente.

Ernaux parla alle nuove generazioni, eccome. Il tema delle classi sociali e dei salti, da una generazione all’altra, calza perfettamente coi loro vissuti. Tutti hanno sentito a casa parlare di un tempo di forti privazioni e oggi sentono, a causa dei social, una continua comparazione fra i coetanei sulle possibilità materiali. Ma ancora di più parla e colpisce la schiettezza del suo racconto sulla condizione femminile, l’evidenza di un patriarcato vissuto sul proprio corpo. Oggi il tema è mainstream in adolescenza, ma sono le ragazze stesse a rimanere sorprese dall’assenza di filtri e mediazioni, a ritrovarsi a pensare, mentre leggono, che «sì, è così come dice lei» su temi che oggi fanno parte dei dialoghi quotidiani fra amiche, ma non in modo così crudo.

Ecco, qui si nota la diversa ricezione e sensibilità per appartenenza di genere, sono quasi sempre le ragazze a leggere e commentare i brani sulla condizione femminile, un paio di testimonianze maschili tradiscono la distanza da quei contenuti – come il racconto dell’aborto – o da quei toni, per affezione ad uno stile più romantico, poetico.

Proprio sulla lingua c’è un passaggio molto bello, quando la difesa che l’Ernaux fa in un suo libro del patois – l’uso dei dialetti, potremmo dire in Italia – diventa un gioco in classe a riscoprire i significati di alcune parole in creolo, fra le ragazze di origine creola presenti. Le reazioni di ragazze e ragazzi sorprendono per acume e spesso chiamano in causa un loro posizionamento sui temi: a volte questo risulta palesemente più conservatore delle posizioni di Ernaux, com’è normale che sia per una generazione che non deve “spingere”, perché ha trovato strade già battute proprio grazie alle battaglie di chi l’ha preceduta.

La cosa più sorprendente del film è però il metodo, che credo sia estraneo all’esperienza diretta e indiretta – che sia da studente o da genitore – del pubblico italiano. E per la verità lo è anche alla stessa Ernaux – presente in sala a Venezia insieme alla Simon – che per dieci anni ha insegnato al liceo in Francia, ma ha confidato di non aver mai fatto lezione in quel modo. Si tratta di conversazioni, dialoghi, non lezioni. L’insegnante ha precedentemente assegnato i libri da leggere e le riprese avvengono a libri letti, con studenti e studentesse che hanno in mano le loro copie, sottolineate, piene di segnalibri.

Non sono scuole modello o classi fortunate, questo l’ha sottolineato Simon. E non sono mai classi intere, ma sottogruppi, di 3, 5, 8 persone. Si trovano in classe, in biblioteca, in riva al mare, in giro. L’insegnante fa una domanda o rilancia domande, non commenta, tutto il tempo di parola è degli studenti.

Più spesso la domanda è accompagnato dall’invito a leggere o rileggere insieme alcuni passaggi, e commentare a caldo. Il ragionamento è collettivo, compositivo, ogni tanto c’è un confronto fra opinioni, ma più spesso si costruisce l’interpretazione insieme. A volte non c’è nemmeno l’insegnante, è puro confronto libero dentro un gruppo spontaneo. Si parte dal testo e poi si arriva a sé, alle risonanze emotive, alle riflessioni di senso o ai riferimenti autobiografici. Perché tutte e tutti convergono sul fatto che quei libri, così dichiaratamente autobiografici, parlano di noi.

In sala il pubblico italiano, esterrefatto dalla qualità di questi dialoghi, chiede a Claire Simon come abbia fatto ad ottenere questo risultato. E lei, in ottimo italiano e con una simpatia che ti rapisce, risponde: «Ma io amo i giovani. Mi piace quello che dicono, lo trovo sempre interessantissimo, e loro lo vedono, lo sentono». Ecco il segreto affinché ragazze e ragazzi diano il meglio si sé.

Le immagini dell’articolo sono del press kit del documentario Writing Life, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il 29 agosto da Rosebud Productions e Giornate degli Autori.

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.