Digitale & Neurosviluppo

Le insidie pedagogiche dell’orsacchiotto con l’Ai integrata

Cosa significa diventare grandi all'epoca dell'intelligenza artificiale, tra peluches interattivi, adulti distratti dallo scrolling (anche durante l'allattamento) e l'illusione avere una relazione con un chatbot? In dialogo con il pedagogista Daniele Novara e il medico e biologo Alberto Oliverio

Ve lo ricordate il peluches per la nanna? Spelacchiato e aruffato, per molti è quell’amico immaginario con cui, nei primi anni di vita, condividere tutto. Oggi l’orsacchiotto di peluche diventa smart: un orsacchiotto connesso a Internet, che interagisce grazie all’Ai e alla presenza di microfoni, sensori e software basati su large language model.

Solo un’opzione in più tra gli scaffali? L’ennesima moda che durerà il tempo di un’estate? Non proprio. Dietro a oggetti e gesti che tendiamo più o meno inconsapevolmente a considerare innocui, c’è più di un’insidia: ha a che fare con la privacy (qui l’analisi di Matteo Flora su questi aspetti, che efficacemente parla di “orsetto di Troia” facendo il verso al celebre cavallo) e soprattutto con lo sviluppo psicologico dei nostri figli, con la relazione che intratteniamo con loro, con la qualità delle interazioni a cui li educhaimo e che avranno in adolescenza e oltre.

L’orsacchiotto è solo l’ultimo arrivato, dopo lo smartphone onnipresente, usato per intrattenere già i piccolissimi o che contende al neonato (spesso vincendo) l’attenzione della mamma durante l’allattamento. E poi c’è il ciuccio per adulti, un fenomeno nato in Cina che sta spopolando in Brasile come gadget anti stress e divenuto virale su Tik Tok e Instagram. O il numerop crescente di adolescenti (e non solo) che si rivolgono all’intelligena artificiale per trovare amicizia, conforto, supporto psicologico. È l’ennesima sfida a cui sono chiamati i genitori di oggi, già fragilissimi ed esposti a innumerevoli aggressioni dal marketing. Ma come impatta su un cervello in formazione e sulle fasi di sviluppo evolutivo di un bambino il fatto che la relazione con il genitore sia sostituita (seppur solo in parte) da quella con l’intelligenza artificiale? Lo abbiamo chiesto al pedagogista Daniele Novara e al medico e biologo Alberto Oliverio.

Orsacchiotti e pensiero magico

Il pedagogista Daniele Novara apre la riflessione invitando a fare un passo indietro, a chiedersi quale sia la funzione specifica dell’orsacchiotto nello sviluppo infantile. «Si tratta di un oggetto transizionale che consente al bambino di sviluppare pensieri magici e fantastici, e di comunicare inventando storie: il peluches può diventare il compagno cattivo, un piccolo da accudire o un amico che non c’è». Se l’orsacchiotto però interagisce in maniera tecnologica, continua, «rompe lo sviluppo di questa abilità e rischia di assumere una veste manipolatoria: il bambino non può agire una fantasia totale e si trova ad agire una fantasia regolata dalla macchina».

Novara aggiunge: «Intendiamoci, non è che tutto questo vada di per sé demonizzato. Mi si dirà che già decenni fa esisteva il bambolotto Cicciobello che, premendo un bottone, rispondeva. Però non è la stessa cosa: quello era un movimento molto limitato. L’intelligenza artificiale invece è in grado di memorizzare alcuni contenuti della mamma, del papà, dei nonni e dello stesso bambino e di interagire in una maniera molto specifica, quasi sostitutiva. Dal punto di vista puramente pedagogico, si tratta di una limitazione anziché un’espansione: il gioco infantile è imprevedibile e incontenibile, nasce dalla fantasia sterminata del bambino. Non possiamo contingentarla attraverso le risposte dell’Ai».

Giochi per figli unici

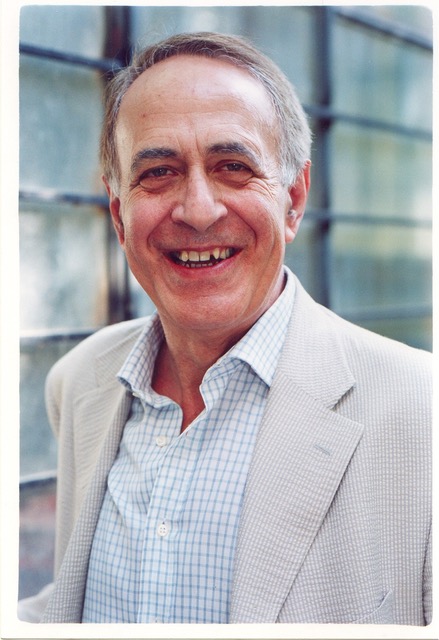

E dal punto di vista dello sviluppo neurologico? Alberto Oliverio, medico e biologo, docente di Psicobiologia all’Università La Sapienza di Roma, spiega: «L’orsacchiotto (ma potrebbe essere anche una copertina o un altro oggetto) è un ponte tra la figura materna e la possibilità di distaccarsene: conforta e consente le separazioni. Ma ha anche un aspetto ludico». E qui, secondo Oliverio, c’è un aspetto da non sottovalutare: «I giochi si stanno orientando sempre di più verso società in cui il numero dei fratelli decresce: giochi per figli unici che, consentendo al giocattolo di interagire, propongono una dimnesiione legata anche alla socialità».

Il gioco libero, al contrario, «implica una grande libertà: il bambino rivive attraverso l’orsacchiotto il ruolo degli adulti, è una medicina per i piccoli traumi del quotidiano. Un orsacchiotto smart punta su aspetti che definirei cognitivi piuttosto che affettivi: anziché stimolare la creatività nello sperimentare nuove soluzioni, rischia di suggerirle con un eccesso di logica nelle risposte».

Allattare è l’incontro di due sguardi

Il contesto in cui si nasce nel 2025 non è lo stesso in cui si veniva al mondo anche solo dieci anni fa. A elencarli tutti, i motivi sarebbero infiniti: qui ci limitiamo a riflettere sulle modalità di utilizzo dello smartphone. «È vero, le mamme dei bambini che oggi hanno 11-12 anni allattavano già con un cellulare accanto, ma senza l’interferenza dello scrolling», spiega Novara. Il punto è che l’allattamento non è soltanto l’incontro di due corpi, della bocca con il seno, ma anche di due sguardi. Mentre la mamma allatta, il bambino riceve il più grande nutrimento, che non è ovviamente solo alimentare. La mamma condivide con il piccolo l’attenzione, una qualità cognitiva alla base di tutti gli apprendimenti che si sviluppa stando in relazione».

Il rapporto tra allattamento e smartphone effettivamente è un tema su cui le mamme sono molto in difficoltà, perché non c’è un precedente né uno storico che dia indicazioni su cosa fare. «Il consiglio che mi sento di dare è quello di sintonizzarsi con il bambino o la bambina, perché l’allattamento mantiene in un certo senso la simbiosi del periodo gestazionale. Bisogna essere consapevoli dell’importanza di una relazione che è generativa in modo straordinario, soprattutto nel primo anno di vita del bambino». C’è un ma, che è dato dall’eccezione: «La mamma è stressata? Ha dormito poco? Rischia di innervosirsi durante un allattamento prolungato? Si può scrollare cercando di contenere l’effetto “intrusivo” del gesto».

Quando a parlare è ChatGpt

Neonati, bambini, e poi adolescenti. Nell’era dell’intelligenza artificiale il 40% dei ragazzi considera attendibili le risposte dei bot senza verificarle, e quasi uno su quattro ha ricevuto contenuti rischiosi o inappropriati. Pietro Compagnoni, psicologo, team leader linee di ascolto e emergenza Telefono Azzurro raccontava a VITA (l’articolo si legge qui) di una ragazza che si è rivolta a Chat Gpt per sopperire alle mancanze della madre, costruendosi con l’intelligenza artificiale una “madre virtuale sufficientemente buona” con cui relazionarsi. La cronaca recente è costellata di episodi di ragazzi che cercano in ChatGpt l’equivalente di una relazione con i genitori o con lo psicologo, arrivando fino ai casi estremi di giovani che parlano di suicidio con un chatbot Ai. «Una degenerazione impensabile», dice Novara, «la definirei un ossimoro. La psicoterapia è anzitutto relazione tra il terapeuta e il suo paziente. Che tipo di relazione si può instaurare con Chat Gpt?».

Oliviero aggiunge: «C’è un’età in cui si è in grado di valutare le risposte di un chatbot e un’età in cui è più difficile o non appropriato. L’intelligenza naturale degli adulti attinge alla banca dati delle esperienze del singolo e si modifica a seconda della situazione, dei tempi dell’interlocutore e del momento. L’intelligenza artificiale non prevede variabili ambientali o situazionali, offre risposte allo stato puro. A volte, tragicamente logiche».

Che cosa ci sta succedendo? «La sostituzione della vita reale con una vita immaginaria, che punta alla manipolazione delle menti, è qualcosa che non possiamo pensare possa essere gestito soltanto dai genitori», aggiunge Novara. «È il solito equivoco. Serve un regolamento, come per l’utilizzo dello smartphone e dei social network, altrimenti finiremo per essere vittime del marketing e della dittatura della tecnologia».

Da dove ripartire

Secondo Novara, «un pezzo della crisi attuale dei genitori sta nell’incapacità narcisistica di accordarsi tra loro sull’educazione dei figli: preferiscono creare rapporti diretti, esclusivi e individuali, ma l’augurio che faccio loro è di sviluppare il gioco di squadra, anche in caso di separazione. I bambini e gli adolescenti non hanno bisogno di orsacchiotti smart né di padri peluches, hanno bisogno di relazioni educative».

La fisicità, la motricità e il gioco sono le chiavi di volta per Oliviero: «I bambini di oggi fanno troppa poca esperienza di concretezza. Devono poter manipolare con le loro mani, utilizzare giochi manuali, muoversi, correre, camminare, andare al parco, devono potersi automedicare con il gioco. Sono tutte componenti che influiscono positivamente sulle forme cognitive».

E poi c’è un aspetto per cui non c’è intelligenza artificiale che tenga: «Qualche anno fa si erano diffuse negli Stati Uniti delle bambole che, inserendo una tesserina, suggerivano delle attività ai bambini: “Prendi la teiera, perché voglio prendere un tè”, “Ora dammi la tazza”», racconta. «Ho avuto modo di osservare le interazioni di alcuni bambini: guidati da qualcosa che non consentiva loro di uscire dagli schemi, dopo un po’ si annoiavano e tornavano al gioco libero».

Agli adolescenti, e a quello che non vediamo, VITA ha dedicato un numero del magazine a giugno. Se hai un abbonamento leggilo subito qui e grazie per il tuo sostegno. Se vuoi abbonarti puoi farlo a questo link.

Fotografia su Unsplash di Oxana Lyashenko

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.