Chi ha tanto è sempre più ricco, chi ha poco è sempre più povero.

Secondo Oxfam, l’1% più ricco della popolazione mondiale detiene una ricchezza maggiore di quella complessivamente posseduta dal 95% più povero. Una dinamica che si è irrigidita nel post pandemia: tra il 2020 e il 2021, i 10 uomini considerati più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni. Ma per capire cosa sta succedendo non serve andare lontano.

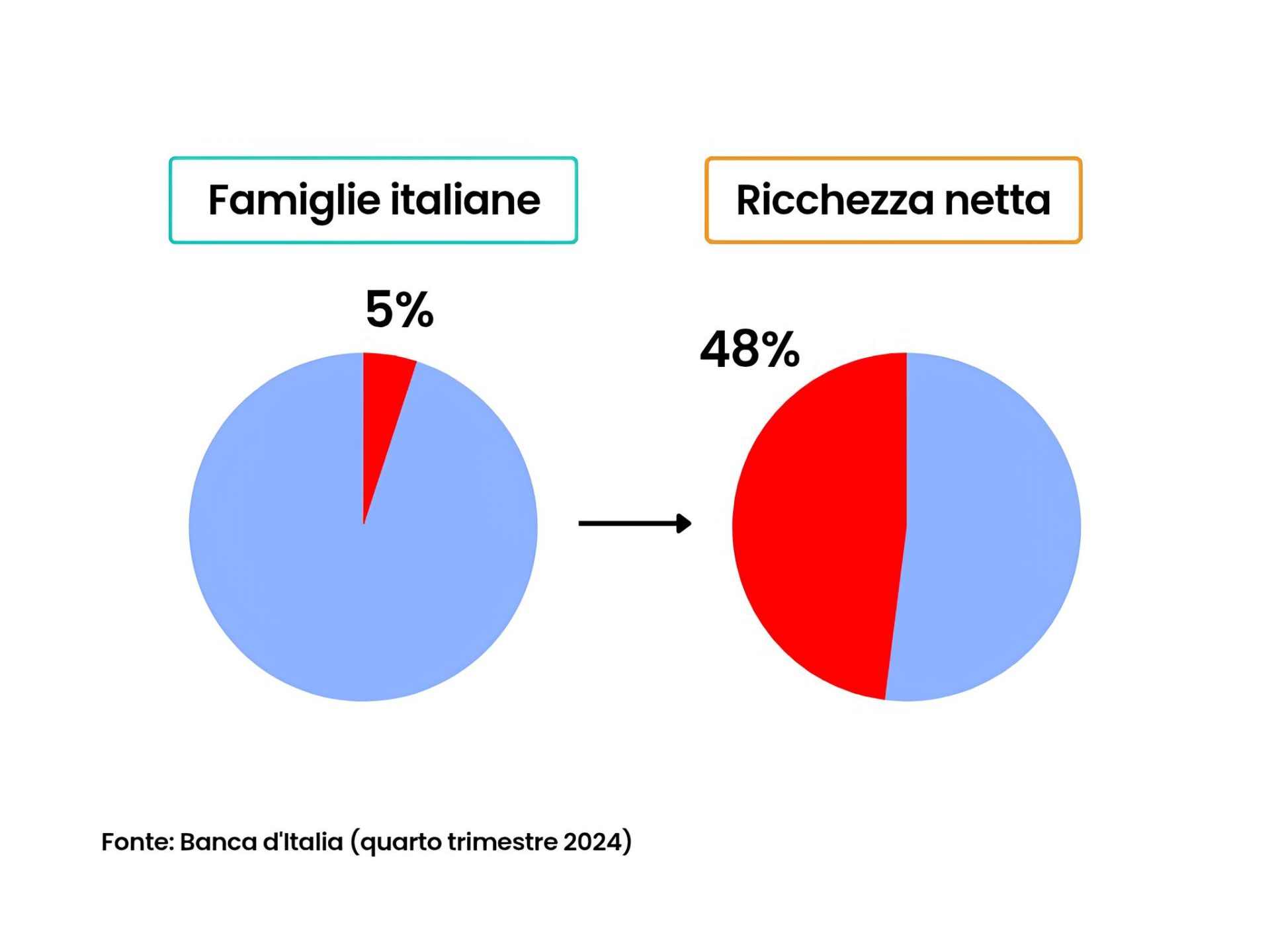

Basta osservare anche solo l’Italia, dove negli ultimi 15 anni la ricchezza si è concentrata con decisione tra le fasce benestanti della popolazione, a tutto discapito di quelle svantaggiate. Come emerge dai Conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie elaborati dalla Banca d’Italia, a fine 2024 il 5% delle famiglie italiane più ricche è arrivato a detenere oltre il 48% della ricchezza netta complessiva, mentre nel 2010 ne possedeva meno del 40%.

La concentrazione è andata a vantaggio anche del 10% più ricco del Paese, che oggi ha nelle proprie mani oltre il 60% della ricchezza posseduta in Italia (15 anni fa fa era meno del 52%). Per vederla in altri termini, il 10% delle famiglie italiane più ricche possiede circa otto volte e mezzo la ricchezza nelle mani della metà più povera.

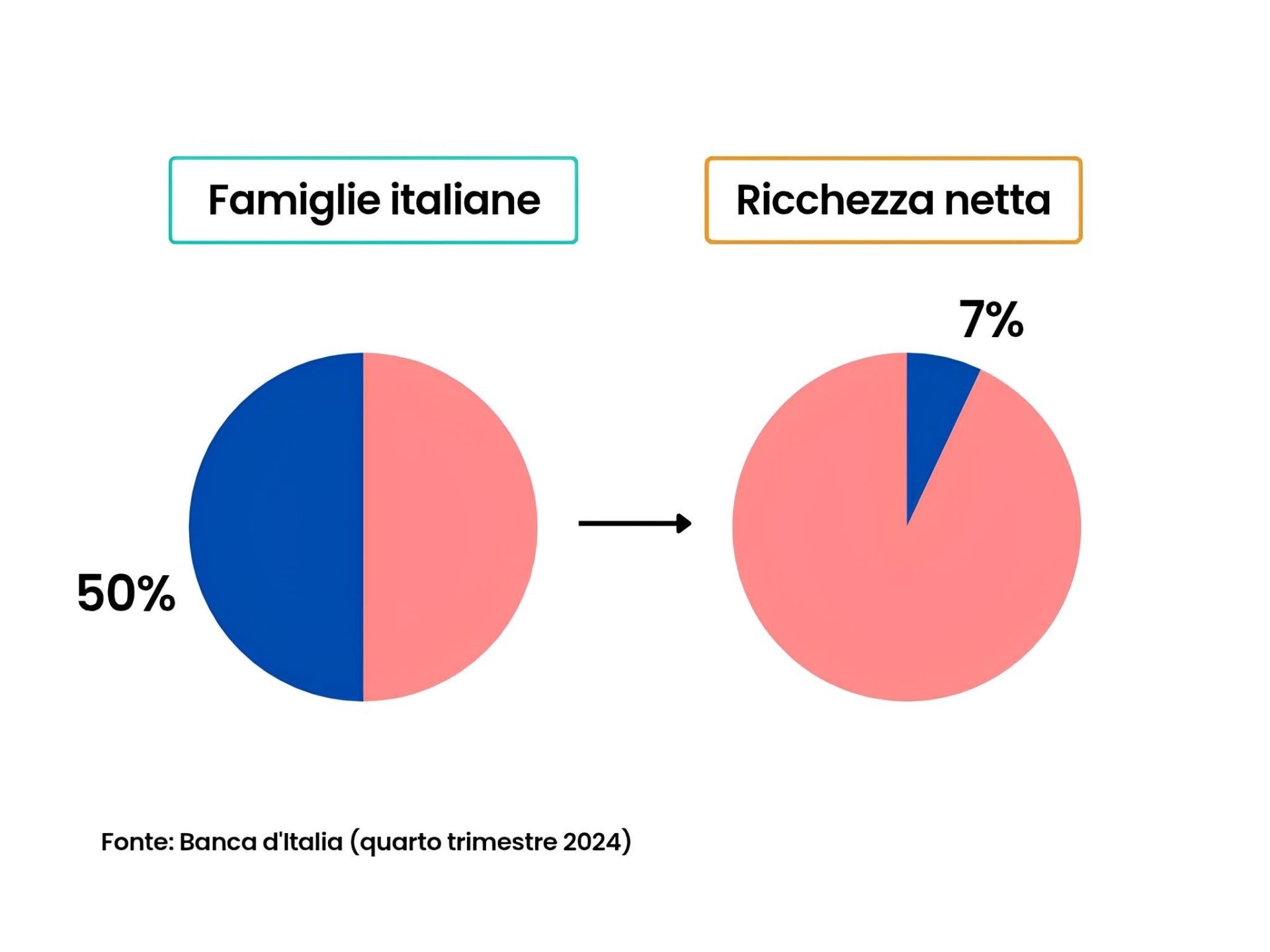

A rimetterci è stato chi aveva già poco: oggi il 50% più povero della popolazione italiana detiene poco più del 7% della ricchezza totale (in calo rispetto all’8,5% rilevato nel 2010).

In altri paesi Ocse la diseguaglianza è ancora più evidente, come negli Stati Uniti, dove già il 5% più ricco della popolazione rappresenta ben oltre il 60% della ricchezza complessiva. Tuttavia, la questione in Italia risulta particolarmente sentita, considerando che quasi 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e che il 23,1% della popolazione nel 2024 è stato a rischio povertà o esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%).

Intanto i 71 miliardari italiani (residenti o nati in Italia) nel 2024 hanno raggiunto una ricchezza complessiva di 272,5 miliardi di euro, cresciuta di 61,1 miliardi soltanto nel 2024, al ritmo di oltre 167 milioni al giorno, in gran parte (per il 63% del totale), frutto di eredità.

«Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a un’impennata del numero dei miliardari e dei loro patrimoni nei Paesi europei», spiega Salvatore Morelli, professore di Economia pubblica all’Università degli Studi Roma Tre e membro del coordinamento del Forum Diseguaglianze e Diversità, «ma in realtà sono dinamiche che vanno avanti dagli anni ’90, a partire dai quali abbiamo iniziato a parlare di ‘Inversione delle fortune’, ossia del fenomeno del progressivo scollamento tra la ricchezza di chi sta all’apice e quella del resto della collettività».

Il discorso sulla ricchezza tiene conto della diseguaglianza in fatto di depositi bancari, attività finanziarie e proprietà immobiliari, mentre ulteriori motivi di preoccupazione per il caso italiano arrivano anche in merito alla concentrazione del reddito, considerando un mondo del lavoro incapace di risollevare le condizioni delle fasce più vulnerabili.

Nel 2024 uno studio congiunto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Università di Milano-Bicocca ha stimato che in Italia l’1% più ricco del Paese rappresenta circa il 12% del reddito complessivo nazionale, pari a una media di 310 mila euro annui. Il 50% più povero, invece, percepisce meno del 17% del reddito totale e vive con appena 13 mila euro all’anno.

«Il caso dell’Italia è particolare», osserva sempre Morelli, «perché pur rimanendo uno dei paesi più ricchi e industrializzati, da decenni ha un tasso di crescita limitato o nullo. La ricchezza però è elevatissima e ci rende un paese estremamente patrimonializzato: ogni anno ci vorrebbero redditi otto volte superiori a quelli percepiti per eguagliare l’ammontare dei patrimoni. Il reddito è una delle modalità tipiche di creazione della ricchezza e un tempo eravamo un popolo di risparmiatori, ma ormai il reddito è sempre meno sufficiente a consentire l’accumulo di patrimonio».

In Italia buona parte della ricchezza è ricevuta dal passato, in maniera passiva, tramite eredità e donazioni, che valgono circa 250 miliardi all’anno: rapportati ai redditi nazionali il loro valore è raddoppiato rispetto agli anni ’90 e ci rende uno dei paesi con i livelli di eredità più alti al mondo.

Gini, l’Italia con percentuali bulgare

Considerando il Coefficiente di Gini, l’indicatore che misura il livello di disuguaglianza nella distribuzione del reddito (o della ricchezza) all’interno della popolazione, risulta che l’Italia è tra i paesi dell’Unione Europea con la più marcata disparità. Il coefficiente va da 0% a 100%, dove con 0 si indica un’ipotetica perfetta uguaglianza (pari reddito per tutta la popolazione) e con 100% la massima diseguaglianza possibile (tutto il reddito percepito da una sola persona). Secondo i dati Eurostat, nel 2024 il Coefficiente di Gini per i redditi è stato del 32,2% in Italia: più basso a livello Ue solamente a quelli rilevati in Bulgaria (38,4%), Lituania (35,3%) e Lettonia (34,2%), nonché ben superiore a quello delle altre principali economie europee come la Francia, dove non supera il 30% e la Germania (29,5%).

I numeri sulla concentrazione della ricchezza e le diseguaglianze che ne derivano fanno riflettere e possono facilmente indignare. Ma secondo Morelli «le diseguaglianze estreme, oltre che ingiuste, generano anche un’inefficiente allocazione delle risorse: limitano il potenziale delle persone, indeboliscono la crescita e sono incompatibili con la democrazia».

L’ipotesi limitarista

L’alternativa, quindi, qual è? Ossia, è possibile stabilire un tetto alla ricchezza e determinare quando è decisamente troppa? C’è chi se lo domanda da tempo, come la filosofa Ingrid Robeyns, della scuola del premio Nobel Amartya Sen e professoressa di Etica delle istituzioni all’Università di Utrecht. Nel suo Limitarianism. The Case Against Extreme Wealth” (edito da Astra House e ancora inedito in Italia) si chiede appunto quanto le persone siano consapevoli non solo delle diseguaglianze, ma anche dell’entità degli enormi patrimoni dei super ricchi del pianeta.

Cita la lista Forbes 2022 delle persone più ricche del mondo, 2.668 miliardari che insieme possedevano 12.700 (do-di-ci-mi-la-set-te-cen-to!) miliardi di dollari.

Si tratta di cifre che spesso sfuggono anche alla comprensione di chi è abituato ad aver a che fare con cifre ben più modeste. Il totale diviso per il numero dei miliardari della lista fa un patrimonio medio di 4,7 miliardi di dollari, che spalmato in un ipotetico salario orario percepito per una vita intera fa oltre 40 mila dollari all’ora, l’equivalente di quanto molte famiglie americane guadagnano in un anno.

Il saggio ricorda i risultati di uno studio condotto dall’Università di Utrecht nel 2018.

L’obiettivo del sondaggio era stabilire la ricchezza sufficiente a definire una famiglia “ricca” o “super-ricca”. Per circa metà degli intervistati, una famiglia che abita in una villa di lusso, ha una buona seconda casa, due auto di fascia alta, 200 mila euro di risparmi e la possibilità di permettersi tre vacanze all’anno è considerata ricca. Per due terzi degli intervistati, se quella stessa famiglia potesse permettersi cinque vacanze invece che tre e avesse un milione di euro di risparmi sarebbe super-ricca. Se infine i risparmi fossero di 10 milioni, la quasi totalità degli intervistati riterrebbe la famiglia “super-ricca”.

Sulla base di questo studio, Robeyns e il suo team sono arrivati alla conclusione che per la maggior parte dei cittadini dei Paesi Bassi sia sufficiente un milione di euro a persona (o quattro milioni di euro per una famiglia di quattro persone) per condurre una vita davvero benestante. Da lì è breve il passo per chiedersi: «Bisogna mettere un limite alla ricchezza?».

Le tre soglie di Ingrid Robeyns

Ecco appunto il “Limitarismo”, che distingue tre soglie: il limite oltre il quale essere considerati ricchi, un limite etico e poi un limite politico. Il primo riferimento è il livello superato il quale il denaro aggiuntivo non può aumentare il tenore di vita, almeno non in modo significativo. La soglia etica è il livello massimo di denaro che si dovrebbe possedere per motivi morali, che per alcune persone coincide con la soglia della ricchezza, ossia il primo limite. Sulla base dello studio di Utrech, la filosofa individua il limite etico proprio a circa un milione di euro a persona. Oltre quello c’è il limite politico, ossia la ricchezza personale massima che lo Stato dovrebbe consentire, in questo caso attorno ai 10 milioni di euro. Il problema della ricchezza nelle mani di pochi, oltre che economico e sociale, ha riflessi negativi anche per la democrazia, perché concentrazione di risorse significa anche concentrazione di potere. Robeyns cita la Russia di Vladimir Putin e la sua “cleptocrazia”, tracciando un parallelismo (anche se su scala ridotta) con la stagione politica berlusconiana in Italia e sottolineando i rischi di associare il potere politico a persone molto ricche e influenti.

Come spiega la stessa filosofa, Limitarismo non significa comunque distribuire le stesse risorse a tutti, indipendentemente da ciò che fanno. «Il Limitarismo non sostiene un’uguaglianza rigorosa», scrive, «ci sono ragioni per cui un certo grado di disuguaglianza è giustificato. Alcune persone lavorano molto più duramente di altre, corrono più rischi o si assumono maggiori responsabilità. Alcune svolgono lavori pericolosi o estremamente stressanti, o che mettono a dura prova la loro salute. Alcuni lavorano in orari che mettono a dura prova una normale vita familiare. Altri, nel frattempo, conducono stili di vita sobri che generano risparmi nel tempo». Tuttavia, avverte Robeyns, «nulla può giustificare una disuguaglianza illimitata». Ma come porre un freno all’eccessiva concentrazione di ricchezza, quindi? «La soluzione è a portata di mano, e non è così difficile», suggerisce la filosofa,« si può imporre una tassa “confiscatoria” sulle fortune dei super-ricchi e utilizzare quei fondi per guidare la transizione verde, proteggere adeguatamente chi ne avrà bisogno dai cambiamenti climatici e correggere le ingiustizie ambientali commesse in passato».

Le raccomandazioni di Oxfam all’Italia

Nella sua più recente analisi sullo stato delle disuguaglianze economiche e sociali nel mondo e in Italia, Oxfam ha raccomandato al Governo italiano «un cambio di rotta a partire da politiche di contrasto alla povertà a vocazione universale, maggiore equità del sistema fiscale e politiche a sostegno del lavoro dignitoso». In attesa di soluzioni, il fenomeno sembra destinato a crescere, anche spinto dalla finanza.

Da quanto emerge dal Global Wealth Report 2025 realizzato dalla società di consulenza Boston Consulting Group, l’aumento della concentrazione della ricchezza è dovuto soprattutto alla ricchezza finanziaria, che in Italia vale circa 6.900 miliardi di dollari, l’ottava al mondo. Secondo lo studio, in Italia ci sono 517 mila milionari, di cui 2.600 che appartengono alla categoria dei cosiddetti “ultra-high net worth individuals”, ossia delle persone con un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari. Ed è proprio il numero di questi super ricchi che continuerà a crescere, secondo le stime di circa il 3% nei prossimi quattro anni.

La concentrazione della ricchezza, forse, è solo appena iniziata.

Nella foto di apertura dell’Agenzia Lapresse, Giovanni Ferrero, considerato da Forbes, l’uomo più ricco d’Italia nel 2024.

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.