Tra tutela e sicurezza

Tagliamento, l’appello del geografo: «Il conflitto? Vediamolo dal fiume»

In Friuli, l'annuncio di un "Mose" fluviale per difendere la bassa pianura dalle piene del Tagliamento ha fatto emergere una spaccatura tra chi vuole conservare l'integrità del medio corso e chi pensa che l'opera sarà garanzia di sicurezza. Per Francesco Visentin, geografo all'Università di Udine, di fronte al conflitto è necessario un cambio radicale di prospettiva: guardare il problema dal punto di vista dell'acqua. «Sarebbe un caso a livello mondiale, se si riuscisse ad andare incontro alle esigenze del fiume e del territorio»

C’è un conflitto quasi insuperabile intorno al Tagliamento, il corso d’acqua che attraversa il Friuli dalle Alpi all’Adriatico, per 178 chilometri. Ma il “Re dei fiumi alpini” – come lo hanno ribattezzato studiosi di tutto il mondo – potrebbe tracciare la strada verso un nuovo paradigma nella gestione del rischio alluvionale, cambiando punto di vista, mettendo al centro l’acqua anziché, come si è fatto fino a oggi, la terra. È l’auspicio del geografo Francesco Visentin, docente all’Università di Udine e autore, tra l’altro, di Geografie d’acqua. Paesaggi ibridi, Marsilio 2024.

Da una parte, studiosi, ambientalisti e molti cittadini chiedono che il Tagliamento continui a scorrere libero. Dall’altra, le istituzioni vogliono realizzare una sorta di “Mose” fluviale tra Spilimbergo e Dignano, per la difesa dal rischio alluvionale di Latisana e della bassa pianura. La nuova grande opera proposta dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dall’Autorità di Bacino interesserebbe proprio il tratto del fiume che viene studiato da università ed enti di ricerca in Italia e all’estero per la sua elevata qualità ambientale. Per la coalizione Free Tagliamento, composta da Legambiente, Wwf e Lipu del Fvg, il Centro italiano per la riqualificazione fluviale – Cirf e l’associazione Foce del Tagliamento odv, danneggiare irrimediabilmente il tratto più prezioso del fiume, per ridurre il rischio di alluvioni a valle, non può essere l’unica soluzione possibile.

Prof Visentin, lei è anche coordinatore del tavolo dei contratti di fiume per la Regione Friuli – Venezia Giulia. Si tratta di percorsi partecipativi che hanno l’obiettivo di far dialogare i molti soggetti che hanno interessi diversi intorno ai corsi d’acqua. In base alla sua esperienza, come si possono affrontare i conflitti legati alla gestione fluviale?

Prima di tutto bisogna tenere presente che entrano sempre in gioco interessi non solo economici e politici, ma anche culturali. Soprattutto per alcune comunità, i fiumi rappresentano un bene immateriale, simbolico, molto forte. È certamente il caso del Tagliamento, per cui si va ben al di là dell’acqua che scorre. Non ci si rende conto di quanto in realtà sia un fiume manomesso, anche nella parte che appare più naturale. Oggettivamente, quando ci passo, anche io non posso che rimanere a bocca aperta, davanti ai suoi canali intrecciati.

Quando, come in questo caso, c’è una disparità di vedute alimentata da punti di vista condivisibili da entrambe le parti, è molto difficile riuscire a ricomporre il conflitto. Ricomporre, infatti, significa prima di tutto far proprie le istanze degli altri. Ma, tendenzialmente, ognuno resta fermo sulla propria posizione e questo crea, dal conflitto, la frattura. A quel punto le persone non sono più predisposte a sedersi a un tavolo e dialogare. Bisogna ripartire, cambiare approccio.

Come si può prevenire il conflitto?

Bisogna arrivare prima che scoppi. Non possiamo rinunciare a governare l’acqua. L’uomo lo ha sempre fatto e oggi lo può fare secondo parametri nuovi. Abbiamo conoscenze e capacità di governo, che hanno a che fare non solo con l’intervento strutturale in sé ma anche con la possibilità di condividerlo e spiegarlo ai cittadini. Bisogna lavorare sulla cultura della condivisione, che significa partecipazione, in cui ognuno contribuisce per la sua parte, per le proprie competenze. Non tutti possono avere la stessa voce in capitolo.

Cosa è cambiato oggi, rispetto al passato, nel nostro modo di rapportarci ai fiumi e all’ambiente?

C’è una coscienza ambientale più diffusa, che si attiva soprattutto quando tocca le persone da vicino. Non è per la sindrome nimby, il rifiuto di qualsiasi intervento “nel mio giardino”, ma per una maggiore riconoscibilità dell’ambiente che mi circonda. Tutte le geografie sono importanti, ma quelle più vicine lo sono necessariamente di più. Le conosciamo meglio, abbiamo più legami, maggiori capacità di muoverci ed esplorarle. A livello locale, i modelli decisionali attorno a cui si dovrebbero organizzare le scelte politiche dovrebbero essere più condivisi. Oggi, in seguito a percorsi come quello di Agenda 21, una gran parte della società non vuole sentirsi esclusa quando vengono fatte scelte importanti sul territorio.

La sua ricerca si basa anche sull’esplorazione diretta dei fiumi, a piedi, dall’interno. Che cosa osserva nei suoi cammini?

Ci sono stati anni in cui l’acqua era considerata solo un affare tecnico: H₂O da gestire e tenere sotto controllo. Più di recente, anche grazie all’interesse dell’Accademia su diversi filoni, dall’acqua bene comune al riconoscimento giuridico dei corpi idrici, si è creato movimento intorno ai fiumi, una consapevolezza. Penso ad esempio allo studio coordinato dal sociologo Giorgio Osti, che ha mappato il rapporto spesso conflittuale tra fiumi e città, mostrando come il rapporto delle comunità con i corsi d’acqua sia molto vario. Alcuni fiumi sono molto vissuti, altri meno, soprattutto quelli più arginati, esclusi alla vista, come il Reno, che passa tangente a Bologna, poi a sud di Ferrara, incassato tra argini, e sfocia in Adriatico. Quando l’ho percorso a piedi, non ho incontrato nessuno, ma nel momento in cui ho raccolto informazioni, tutti mi hanno raccontato che quando erano bambini andavano al fiume, poi non più. Andando per fiumi in Friuli – Venezia Giulia, ma anche seguendo i contratti di fiume, la mia percezione è che siano molto vissuti. Di sicuro, negli ultimi anni i fiumi sono al centro dell’attenzione. Si è parlato moltissimo della siccità del 2022 e delle quattro alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna in un anno e mezzo, tra il 2023 e il 2024. Questi eventi hanno certamente spostato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Tornando al Tagliamento, l’impressione è che se ne stia parlando molto perché si dibatte sulla nuova opera tra Spilimbergo e Dignano. Ma le persone conoscono davvero questo grande fiume?

In generale, l’attenzione verso i fiumi è ondivaga. Si alza e abbassa in corrispondenza di siccità e alluvioni. Sarebbe interessante capire quanto il Tagliamento sia capace di attirare interesse non solo per farci il bagno, o una passeggiata, ma in condizioni di normalità. Fa parte delle vicende umane, che ci siano picchi di attenzione, momenti in cui un tema che attirano di più. Il conflitto, ora, ha certamente acuito l’interesse. Lo dimostrano gli studi che stanno uscendo, le petizioni, gli incontri, le marce, i convegni, sempre partecipatissimi. E torno al valore simbolico del Tagliamento: è per questo che si riempiono le sale.

Tanto interesse, la capacità di mobilitare le persone, potrebbero secondo lei aiutare a superare la logica della grande opera salvifica, portando invece a intervenire il più possibile nel rispetto delle qualità del fiume?

Mi piacerebbe che fosse così. Diventerebbe un caso paradigmatico non solo a livello nazionale, ma mondiale, se si riuscisse ad andare incontro alle esigenze del fiume e del territorio, metterle insieme. Per farlo, non basterebbero la tecnica e le opere, ma servirebbe anche un processo con cui costruire questo connubio. Siamo abituati a pensare solo alla terra, invece bisognerebbe provare a ragionare dal punto di vista dell’acqua. Abbiamo sempre sottratto spazio all’acqua, abbiamo costretto i fiumi all’interno di imbragature. La chiave è cambiare lo sguardo, per poi costruire assieme ai tecnici dei percorsi che mettano al centro il fiume.

Quale significato può avere in questo quadro il viaggio a tappe lungo il fiume assieme a esperti e cittadini, promosso dalla coalizione Free Tagliamento?

Il ruolo dell’associazionismo è importante perché contribuisce a costruire conoscenza, coinvolgendo gli esperti. Andare sul territorio, poi, crea consapevolezza. Infine, l’ultimo anello è l’azione, la trasformazione virtuosa. Risalire dalla foce, esplorare insieme diversi punti lungo il fiume è il modo ideale per ricomporre i tasselli che formano un organismo complesso come un corso d’acqua. Lo diciamo sempre: un fiume va visto nella sua interezza. Solo così si capiscono le modificazioni che ha subito e si possono comprendere i concetti di naturalità e artificiosità. I nostri fiumi – compreso il Tagliamento – sono “meccanismi idraulici” complessi, costruiti dall’uomo nel tempo. Accorgersi di come un fiume è stato modificato nel passato può aiutare a valutare come intervenire nel futuro.

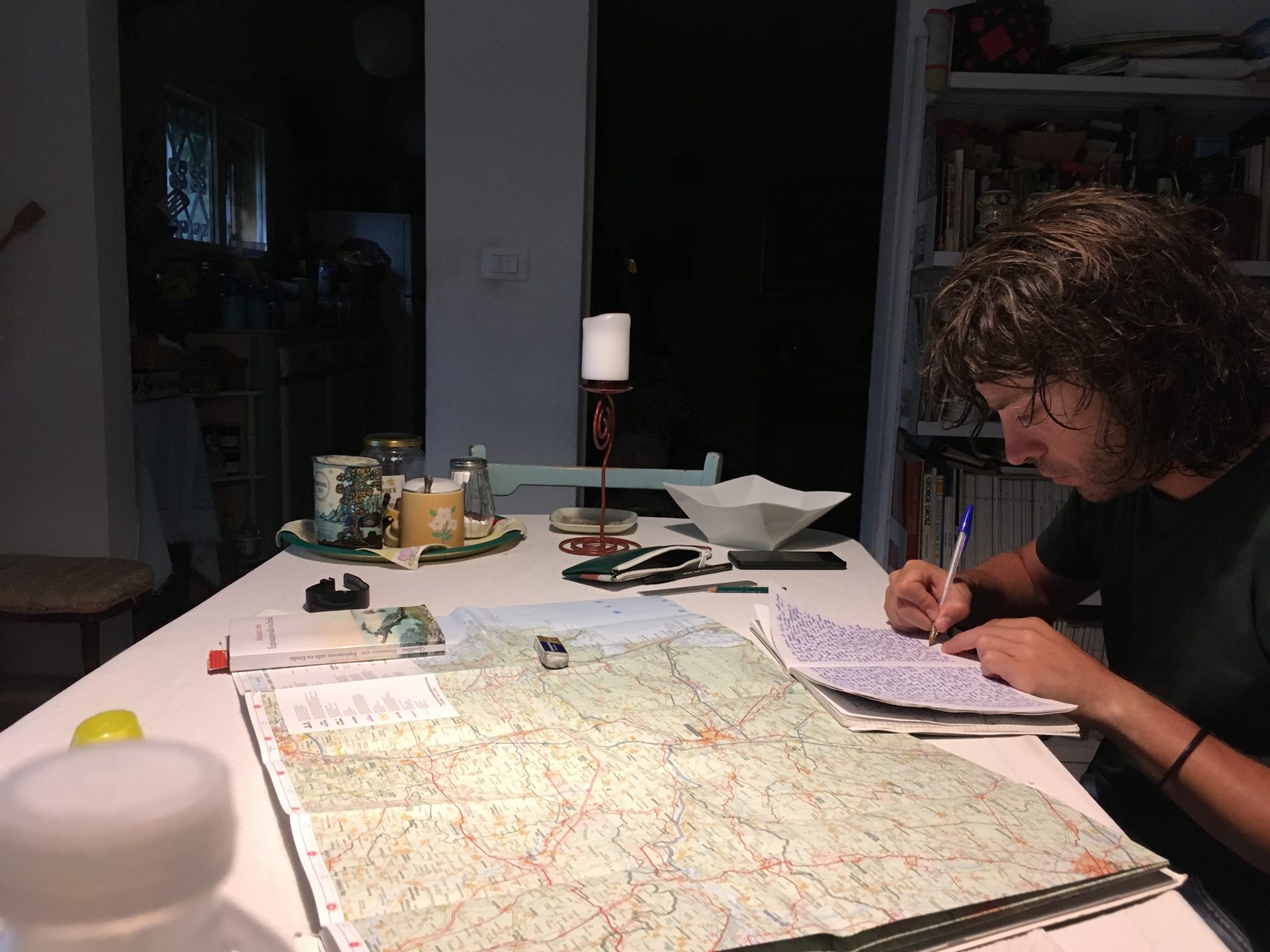

In apertura il geografo Francesco Visentin durante una camminata lungo il Cormor. Foto di Ignazio Lambertini

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.