«A cosa stai pensando?», recita il celebre form di inserimento di Facebook. La confessione è uno dei più potenti dispositivi di manipolazione e colonizzazione dell'immaginario messi in campo dal web 2.0. Nell'illusione di divertirci, incontrarci, conoscersi o di promuovere i nostri progetti, lavoriamo per l'espansione di un mercato relazionale che mescola pratiche narcisistiche e pornografia emotiva. È la servitù volontaria che ci consegna a quella che il collettivo haker Ippolita, che abbiamo incontrato, chiama l'algocrazia, un un esperimento socio-economico e culturale incardinato su algoritmi. Perché i "social" commerciali sono macchine. Macchine per formare soggetti oltre che strumenti per disegnare e profilare caratteri. In ogni caso, spiega Ippolita, «si tratta di sistemi di apprendimento basati sull’addestramento tramite risposte indotte, per creare automatismi performativi».

Poco imposta se la si chiama economia delle identità o comportamentale, economia della condivisione o del dono, osserva Ippolita in Anime elettriche, da pochi giorni il libreria per i tipi di Jaca Book. Al centro della questione – ed è una questione capitale – c'è sempre e comunque un problema: il tentativo di «estrarre valore economico dalla capacità umana di incontrarsi, comunicare, mostrarsi, generare senso e articolare la complessità dei legami sociali».

Informazione di mutuo soccorso

Che cosa è lppolita? Nella conclusione di Anime elettriche parlate di un "mutuo appoggio fra pari", accennando anche alle azioni che chiamate "microtecniche di autodifesa digitale". Potremmo dunque parlare di una forma di mutualismo che ricompone un legame sociale, evitando e informando sulle sue possibili "lacerazioni digitali"?

Ippolita è un gruppo variegato ed eterogeneo che pratica scritture conviviali e reality hacking dal 2005. Siamo informatici e umanisti e ci siamo conosciuti partecipando ad esperienze controculturali come quelle degli hack-lab e degli spazi occupati. Questo retroterra è stato la nostra palestra, la nostra formazione, da queste basi siamo partiti per dare vita a una riflessione critica sugli strumenti digitali e il loro mutare nel tempo.

Il mutuo appoggio, fenomeno studiato anche nelle scienze naturali da oltre un secolo, è senz'altro opposto al darwinismo sociale: è un'esperienza molto diffusa, anche tra le specie animali non umane.

Tra gli umani, al di là della formazione politica, emerge tipicamente come comportamento «naturale» nelle situazioni emergenziali, in assenza di interventi autoritari istituzionali (una panoramica del mutualismo come risposta primaria alle catastrofi si trova in Un paradiso all'inferno di Rebecca Solnit). Noi cerchiamo di declinarlo in senso conviviale, cioè tra pari e su piccola scala. D'altra parte, il legame sociale indispensabile alla costruzione (all'auto-poiesi) di una comunità o di un collettivo non viene compromesso necessariamente dall'elemento digitale, bensì dalla dimensione, dal numero, e quindi dalla delega dell'organizzazione sociale e persino psichica. Oltre una certa soglia, che varia a seconda dei casi, è quel legame basato sulla fiducia reciproca a venire messo in discussione.

Per creare una comunità bisogna conoscersi (non necessariamente di persona!), e questo richiede energia, determinazione. Piattaforme e infrastrutture digitali di massa cercano di ovviare a questo problema demandando al gestore del servizio l'onere di determinare le regole, che è ben contento di farle a proprio uso e consumo.

Nessuna tecnologia è neutrale

"La rete è democratica". Slogan di questo tipo, declinati più o meno apertamente, sono penetrati nel senso comune giornalistico, oltre che politico, educativo e via discorrendo. Voi parlate invece di "algocrazia". Il concetto mi sembra molto importante, non solo per sciogliere le retoriche degli entusiasti ("la rete è democratica"), ma per andare oltre alcune categorie che, probabilmente, non ci fanno avanzare di un passo. Ci aiutate ad andare "dentro" questo concetto?

Algocrazia è il potere degli algoritmi, un potere al quale siamo tutti asserviti dal momento che usiamo alcuni servizi come motori di ricerca, social network o app sullo smartphone. Sono indispensabili per far funzionare questi strumenti e renderli utilizzabili. Il punto è che l'automazione, e l'automazione di massa ancora di più, implica sempre che ci sia qualcun altro a decidere al posto mio e su queste decisioni non abbiamo nessun modo di interagire. Noi riteniamo che i dispositivi tecnologici portino iscritto nel codice che li anima le convinzioni, le credenze e ideologie di chi li costruisce; nessuna tecnologia è neutra, tanto meno quelle digitali, nelle quali l'ergonomia delle interazioni è cruciale.

Inoltre qualunque decisione obbedisce a scelte etiche e politiche, oltre che economiche e, come queste restano implicite se non si fa un lavoro di scavo e decostruzione, così la forma delle implementazioni, dei filtri, dei continui aggiustamenti di queste catene di algoritmi, restano segreti industriali, anche perché non c'è nessun interesse a mostrarli. Perché dovrei interessarmi di come funzionano le viscere di Amazon, per esempio, visto che funziona benissimo, ed è capace di offrirmi merci che io ancora non so di desiderare?

Ecco allora che “la rete” offre una facciata di apertura, di orizzontalità, di trasparenza che rimanda semanticamente a un tipo di esperienza democratica anche se dietro le quinte sono al lavoro algoritmi messi a punto secondo logiche private di profitto ed egemonia. Naturalmente la responsabilità non è delle procedure iterative, gli algoritmi appunto, bensì di chi li crea e li applica, e di chi accetta di delegare la propria esperienza del mondo e di sé, magari per sentirsi più libero. «Le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di NON dover scegliere. Non è fantastico?», recita una recente campagna pubblicitaria… no, non è fantastico.

Pulsioni metafisiche plasmano i confini della nostra anima digitale. Si manifesta con forza il desiderio della tecnologia di sostituirsi alla religione, la volontà di organizzare l'esperienza in un complesso di liturgie e precetti mai espliciti, che diventano comandi a cui obbediamo inconsapevoli, ordini saltdamente aggrappati alla memoria procedurale. In questo modo, ognuno può sentirsi libero, mentre esegue un programma di esercizi di delega cognitiva, ovvero sociale, psichica, vitale

Ippolita, Anime elettriche, Jaca book, Milano 2016, p. 9-10

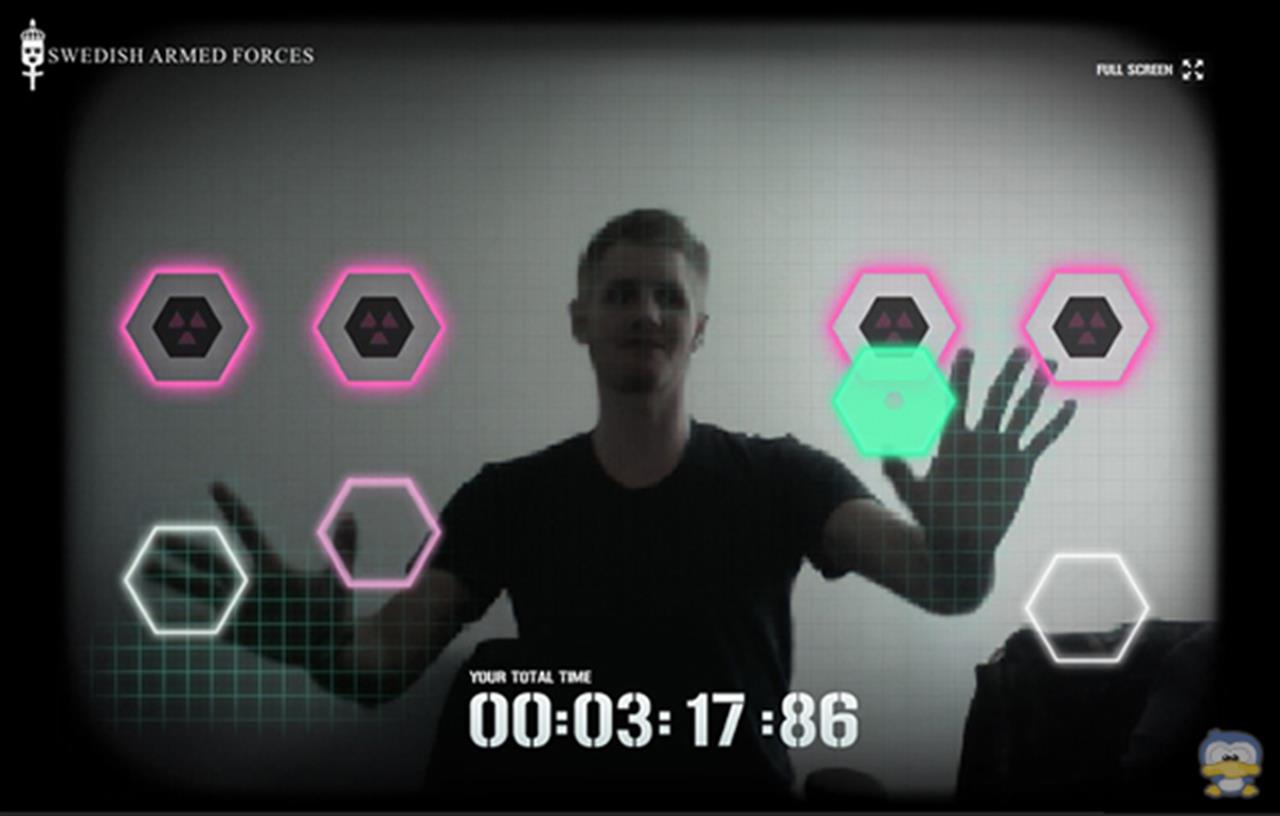

Churchill, in una sua celebre lecture ad Harvard, nel 1943, preconizzava che "i prossimi imperi, saranno gli imperi della mente". Oggi, questa profezia, sembra avverarsi nella forma della "delega cognitiva" che rischia – o forse già si è trasformata – in delega sociale. Dietro questa trasformazione/colonizzazione ci sono pratiche di "disciplina" e addestramento. Voi ne individuate una, cruciale a mio avviso, che ha spesso acceso gli entuasismi e di semiologi, pedagogisti e programmatori: la gamification o gamificazione. Possiamo andare – anche qui – dentro questo concetto? Perché è importante decostruirlo?

Il gioco è meraviglioso. A noi piace giocare e inventare nuovi giochi è una delle attività più creative che ci siano. Il gioco è il modo migliore per apprendere, l'approccio formativo che più ci corrisponde. Però bisogna distinguere: un conto sono i giochi, un altro la gamificazione (o ludicizzazione), ossia la trasformazione in schemi di gioco reiterativi di esperienze che giochi non sono. Un conto è vivere aspetti della realtà come gioco, per scelta consapevole, in un quadro ben definito e consensuale, che ha un inizio e una fine: «facciamo un gioco» «sì, facciamolo»! Nella gamificazione di massa, invece, il gioco basato su automatismi comportamentali tende a inglobare qualsiasi aspetto della realtà semplicemente perché produce gratificazione immediata.

La realtà è rotta… invece di rimboccarci le maniche e aggiustarla insieme, rifugiamoci nel gioco: ecco cos'è la gamificazione.

Quindi da una parte è all'opera una infantilizzazione di azioni e scelte che invece dovrebbero essere ponderate: si promuove un addestramento che fa leva sulla premialità (l'analogo opposto del sistema punitivo) e utilizza i circuiti neuronali di rinforzo positivo. Si passa quindi dal Sorvegliare e punire al Sorvegliare e premiare. Si nega così il valore morale delle scelte, perché sono all'opera automatismi che fanno leva sul piacere immediato irriflesso, e non valorizzano il lento apprendistato, la varietà del gusto individuale, la differenza del carattere: dritto alle viscere e basta, tanta simpatia e nessuna distanza critica, nessuna empatia profonda e consapevole. Dall'altra parte, queste procedure implicano una delega cognitiva che è sempre prodromo di delega sociale: non c'è modo metterci le mani dentro, posso solo aderire con entusiasmo, oppure disertare, e subire lo stigma sociale.

La gamificazione riguarda già ogni aspetto della vita, e persino della morte, e rifiutarsi di seguire lo schema viene immediatamente rubricato come comportamento sospetto o addirittura da condannare. Se il gioco impone di dire «sono qui e sto bene», e io rifiuto di farlo (non ho uno smartphone geolocalizzato, per esempio), provoco ansia e disagio negli altri che vogliono sapere se sono vivo, no?

Il cognitivismo, una scienza applicata. La figura di B. F. Skinner, lo scopritore delle dinamiche del condizionamento operante, che voi richiamate nel libro, lo sapeva bene e in Walden II, un suo romanzo utopico (o distopico, dipende da come lo si legge), immaginava una società pacificata da meccanismi di rinforzo, stimolo, apprendimento. Una declinazione molto sofisticata della servitù volontaria. Ci siamo arrivati? Penso al caso del Turco meccanico, la piattaforma di crowdworking intellettuale di Amazon, una sorta di capolarato digitale – cui fate cenno nel libro – in cui vengono remunerati i cosiddetti Humant Intelligent Task (HIT), ovvero i compiti che le macchine ancora non sanno svolgere o che svolgono in maniera troppo onerosa…

Qui più che Skinner ci viene in mente Huxley, in uno scenario del genere possiamo davvero essere felici, ma non c'è niente di buono, nel senso di eticamente valorizzabile, né esteticamente apprezzabile. Una società perfettamente funzionante, pacificata e performativa nella quale non c'è possibilità di scegliere o di sbagliare. Il dubbio e l'errore sono la base della formazione per esercitarsi a diventare individui liberi.

Giocati dal gioco

In un suo lavoro, Architetture dell'azzardo. Progettare il gioco, costruire la dipendenza l'antropologa Natasha Dow Schüll ha mostrato come il cosiddetto machine gambling, l'azzardo tramite macchine, sia una incredibile cartina di tornasole per capire come "gli algoritmi della dipendenza" riescano a mettere a profitto ogni essere umano". Lo sfruttamento integrale del Sé viene però letto attraverso vecchi schemi distorti da lenti cliniche, ad es il DSM-V, senza comprendere che, forse, anche il gioco d'azzardo si è modificato, immerso nell'algocrazia. Alcuni hanno cominciato a parlare di "gamblification", come fenomeno correlato alla "gamificazione": un'espansione delle dinamiche di gratificazione e rinforzo, di automatismo e di flusso che vanno ben oltre gli schemi di lettura ricorrenti (patologia, antiproibizionismo/proibizionismo, perdita, vincita etc). Vi siete mai occupati di questo aspetto dello sfruttamento del Quantified Self? A me sembra abbia molta attinenza con quanto scrivete in Anime elettriche…

Certamente, il gioco d'azzardo e la gamificazione sono interrelate, ma a noi interessa fino a un certo punto approfondire il tema. Ci vogliono medici, psicologi, scienziati, ma soprattutto persone non limitate dal proprio campo disciplinare. Il compito che ci siamo scelti al momento, invece che insistere nella profondità specialistica, è in primo luogo quello di portare all'attenzione i meccanismi di delega cognitivo-sociale nel loro complesso, provare a smontarli e immaginare tattiche di riduzione del danno. Poi, ragionare sugli automatismi che ci contraddistinguono, che non ci piacciono eppure ci determinano, e provare a modificarli. Per esempio, confrontandoci tra noi (e non con i sistemi automatizzati competitivi del Quantified Self), analizzando le nostre interazioni, e paragonandole a quelle altrui. Raccogliamo le metodologie di autodifesa dalle persone che quotidianamente cercano di sottrarsi e di fare altrimenti, risposte individuali, che funzionano in casi specifici, per poterle adattare e diffondere.

Una vecchia filastrocca, presente negli abbecedari inglesi, recitava: Work while you work, Play while you play, This is the way To be happy each day. Oggi, tempo di gioco e di lavoro, tempo di svago e tempo di "ergon" sono completamente rimescolati e forse indistinti e indistinguibili. Voi però siete molto critici con chi vorrebbe una cittadinanza digitale basata su una sorta di reddito minimo di connessione. Anche qui, mutuare schemi e tesi dalla vecchia sociologia del lavoro non serve?

La cornice ci sembra essere quella della trasparenza radicale.

Noi forniamo alle macchine tutti i nostri dati, ci rendiamo perfettamente leggibili. Abitudini, emozioni, consumi consentono una profilazione pressoché totale di noi stessi. La profilazione è basata sull'antropologia criminale, si basa sull'assunto che siamo tutti criminali da monitorare, sorvegliati e premiati, finché non si manifesta un'anomalia da integrare nel sistema. Siamo noi a renderci disponibili per questo gioco.

E lo facciamo volentieri perché è divertente, ci piace! Non è lavoro, noi non siamo forza lavoro, siamo materia prima. Per questo ci sembra che impostare la questione del reddito minimo agganciandola alle nostre esistenze iperconnesse sia un clamoroso passo falso. Il reddito minimo dovrebbe essere riconosciuto non perché siamo sempre connessi ma perché abbiamo diritto a un'esistenza dignitosa.

Corpo analogico, corpo digitale

Un'ultima questione: corpo analogico e corpo digitale. Il primo cede e eccede i propri limiti, o così si è indotti a credere, il secondo dà al soggetto l'impressione di "far parte di" o di "co-appartenere". Anzi, sembra quasi che ridefinisca continuamente la sua identità personale in base a questo movimento di "inclusioni esclusive". Che cosa non capiamo di questo processo?

Il corpo digitale è un prolungamento del corpo analogico oltre i limiti organici. Siamo tutti cyborg, organismi cibernetici sottoposti a meccanismi di retroazione.

Ma così come il mio corpo organico non mi appartiene del tutto (perché si ammala e invecchia a prescindere dalla mia volontà, per esempio; perché non ho scelto io il mio corredo genetico, e così via), così il corpo di “silicio” non è mio. Posso appropriarmene in parte, se sviluppo le competenze tecniche adeguate, ma rimarrà sempre un campo aperto, un campo di battaglia tra diverse potenze, noi compresi.

Il LIBRO

Anime elettriche, Jaca book, Milano 2016.

"Le nostre identità digitali sono composte da sentimenti e informazioni sempre più strettamente intrecciati tra loro. Ci troviamo in uno spazio continuo di sollecitazioni e senza accorgerci siamo alla mercé di un potere dopante e manipolatorio. Ma la partita è tutta da giocare".

L'OSPITE

Ippolita fa reality hacking dal 2005. Gruppo di ricerca interdisciplinare, studia le tecnologie del dominio e i loro effetti. Pratica scritture conviviali a circolazione trasversale, dalle comunità hacker alle aule universitarie. Fra i saggi pubblicati: La Rete è libera e democratica. FALSO!; Nell’acquario di Facebook; Luci e ombre di Google; Open non è free.

Immagine in copertina: Dimitris Christou/CC0 Public Domain

17 centesimi al giorno sono troppi?

Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.