Verso il referendum

Ecco cosa vuol dire essere italiani “senza cittadinanza”

In vista dell’appuntamento referendario, EducAzioni dedica un incontro al tema del diritto di cittadinanza, cui si riferisce uno dei quesiti. E dà la parola a chi è stato, o è ancora, italiano “di fatto, ma non di diritto”. Nelle nostre scuole, sono 914mila gli studenti senza cittadinanza italiana

Il referendum è alle porte e il quorum è un traguardo ambizioso e forse impossibile. Tanti che potrebbero votare non si recheranno alle urne. Tanti invece che vorrebbero votare, non potranno farlo, perché sono italiani “di fatto”, ma non di diritto. Ovvero, non hanno la cittadinanza italiana, pur essendo cresciuti e spesso nati in Italia. Un paradosso nel paradosso, dal momento che uno dei quesiti del referendum riguarda proprio il diritto alla cittadinanza e quindi alla partecipazione pubblica.

Se ne è parlato giovedì sera, in un incontro online promosso dalla rete EducAzioni, nata in piena pandemia per difendere i diritti di bambini e adolescenti e composta da oltre 400 realtà sociali impegnate su questo fronte. Un incontro arricchito da racconti e testimonianze, in cui l’emotività si è quindi intrecciata all’analisi: un intreccio necessario, quando le questioni riguardano i vissuti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne. L’incontro, “Crescere senza cittadinanza”, si è svolto nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile di Asvis.

La cittadinanza, in numeri e in parole

Alcuni dati, tratti da Istat e rilanciati da EducAZioni, rendono l’idea di quanto sia d’impatto la questione della cittadinanza italiana per i giovani con background migratorio. Nel 2024 sono nati in Italia 370mila bambine e bambini residenti. Di questi, quasi 50mila (il 13,5%) sono di cittadinanza straniera. 914mila studenti e studentesse senza cittadinanza italiana crescono nelle nostre scuole, l’11,2% del totale degli iscritti. Il 65,4% di loro è nato in Italia. Nelle scuole dell’infanzia, la percentuale dei nati nel nostro Paese supera l’80%. Sono bambini, bambine e adolescenti che provengono da 200 nazionalità diverse, europee ed extraeuropee. Tra le più diffuse vi sono Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina. A seguire, Egitto, India, Bangladesh.

Le giovani e i giovani stranieri residenti tra gli 11 e i 19 anni, al 1° gennaio 2024, sono 497.464 e rappresentano il 9,7% dei ragazzi e delle ragazze nella fascia di età. Nel 59,5% dei casi si tratta di giovani nati in Italia; l’11,7% è nato all’estero ed è arrivato nel Paese prima dei 6 anni; il 17% è immigrato in età scolare (tra 6 e 10 anni); l’11,8% è arrivato a 11 anni e più.

Secondo l’indagine Istat “Bambini e ragazzi”, l’80,3% dei giovanissimi stranieri residenti in Italia, sebbene non abbia una cittadinanza formale, sente di essere “anche italiano”. Questa percentuale raggiunge l’89,5% tra i romeni e l’85,8% tra i marocchini. Nella stessa indagine, Istat ha interpellato i ragazzi e le ragazze, con e senza cittadinanza italiana, su cosa richiama loro alla mente il termine “cittadinanza”. Complessivamente, per tutti i ragazzi e le ragazze, il termine viene associato soprattutto a quello di “appartenenza” (29,6%), “comunità” (25,9%) e “diritti” (28,5%). Vi sono tuttavia delle differenze tra i ragazzi/e italiani e quelli stranieri. Tra i ragazzi/e italiani la parola “cittadinanza” è prevalentemente associata alla parola “comunità” (30,1%), mentre tra i ragazzi/e stranieri questa associazione è molto meno diffusa (17,4% dei casi) e la parola cittadinanza è associata soprattutto alla parola “diritti” (30,2% contro il 24,7% degli italiani). Tra le ragazze e i ragazzi senza cittadinanza italiana è più marcata dunque la sensibilità attorno all’acquisizione di diritti che solo la cittadinanza può garantire.

Dichiarano l’intenzione di chiedere la cittadinanza italiana, in primo luogo, le ragazze e i ragazzi marocchini (69,5%), seguiti da albanesi (69,4%), rumeni (63,7%), ucraini (56,7%), mentre per i cinesi la percentuale si attesta solo al 15%. Rilevante la percentuale di giovani che intendono chiedere la cittadinanza italiana anche tra le altre nazionalità meno rappresentate (complessivamente esprime questa intenzione il 69,5% tra “le altre nazionalità”). Tanti ragazzi e ragazze sono però indecisi su questa scelta (25,6%), a testimonianza di come la condizione di incertezza sul proprio “essere cittadino/a” pesi sul percorso di crescita.

Un voto, perché il diritto non sia privilegio

“Uno dei quesiti del prossimo referendum si propone di modificare la legge sulla cittadinanza, che rende difficile, a volte impossibile ottenere la cittadinanza a bambini e ragazzi cresciuti in Italia – ha ricordato in apertura Raffaela Milano, che fa parte della rete e ha moderato l’incontro – Oggi vogliamo guardare l’appuntamento referendario dal loro punto di vista, per comprenderne il significato e l’importanza”.

Franco Lorenzoni, educatore e maestro per una vita, ma anche scrittore ed esperto di questioni educativi, fondatore della scuola laboratorio “Cenci”, ha evidenziato il paradosso volutamente inserito nel titolo dell’incontro: “‘Crescere’ e ‘senza’ sono due parole che non stanno bene insieme. Bisogna sempre crescere ‘con’. Come scriveva Primo Levi, quando si dice che non siamo tutti uguali, che non tutti abbiamo gli stessi diritti, alla fine c’è il lager. Dovremmo quindi fare molta attenzione a tutte le situazioni in cui qualcuno ha diritti e qualcuno no. I diritti, se non sono di tutti, diventano privilegi. Chi educa, in particolare, sente inaccettabile ogni discriminazione. Nelle nostre classi incontriamo il mondo ogni giorno e sperimentiamo la complessa arte della convivenza. Insieme si pensa meglio, insieme tra diversi si pensa ancora meglio: dobbiamo affrontare questa assurda ghettizzazione, tanto più di fronte all’arretramento che si vorrebbe imporre con i nuovi programmi della scuola, per i quali la storia e la cultura sono solo quelle dell’Italia, dell’Europa, degli Stati uniti”.

Senza cittadinanza, che vuol dire?

A raccontare meglio di ogni altro cosa significhi avere o non avere la cittadinanza italiana e come questo si ripercuota sulla vita quotidiana, sono intervenuti ragazze e ragazzi che questa storia la conoscono bene, per averla vissuta sulla propria pelle. A prendere la parola per prima, Daniela Ionita, portavoce del movimento “Italiani senza cittadinanza”: “Ci riteniamo persone italiane, ma non abbiamo quel pezzo di carta che apre le porte a diritti e servizi fondamentali – ha detto – Abbiamo dai 16 ai 50 anni e chiediamo che le nostre identità plurime siano valorizzate a tanti livelli e nei diversi contesti. Le forze politiche finora non hanno avuto il coraggio di semplificare e allargare l’accesso alla cittadinanza: ci sono stati tentativi nel 2016 e nel 2022, ma non sono andati in porto. Ora ci riproviamo con questo referendum, che è uno degli strumenti attraverso i quali realizzare questo cambiamento necessario”.

È stata quindi portata la testimonianza di Valentina Costa, presidente dell’associazione dei genitori della scuola Di Donato, che ha parlato di questo “modello di scuola aperta e partecipata” e ha raccontato di “tanti ragazzi di origine straniera che si trovano ad affrontare ostacoli importanti perché, pur sentendosi italiani, non sono riconosciuti come tali”.

Di questi ostacoli hanno parlato Annisa Alifa Priyatno, Blessing Unweni, Success Bob Manuel e Nicole Hernandez. Annisa è nata in Indonesia e si è trasferita in Italia a 5 anni. “Sono parte attiva nella comunità in cui vivo, frequento centri sociali e associazioni ma non sono cittadina italiana. Ora che sono maggiorenne, ho di fronte una scelta importante: diventare cittadina italiana significherebbe un po’ rinunciare alle mie origini e alla mia storia, ma mi aprirebbe tante porte. Poi c’è il tasto dolente delle tempistiche: non essendo nata in Italia, potrei aspettare anche quattro anni. Sono molto indecisa”. Un’indecisione che, secondo i dati Istat, accomuna il 25% dei ragazzi e delle ragazze che si trovano a compiere la stessa scelta di Annisa.

Blessing ha origini nigeriane ma è nata in Italia: è una campionessa di atletica leggera, in particolare di lancio del martelli. “A 18 anni ho chiesto e ottenuto la cittadinanza, ma lo scorso anno ho avuto un problema: il permesso di soggiorno era scaduto e, sebbene i miei avessero chiesto con molto anticipo il rinnovo, questo ha tardato ad arrivare. Mi è stato quindi sospeso il tesseramento Fidal e non ho potuto partecipare ai campionati italiani, a cui tenevo moltissimo: non solo non mi è stato permesso di gareggiare, ma non ho potuto neanche far parte della giuria. È stato un duro colpo”.

Success è nata in provincia di Venezia quasi 19 anni fa e ha ottenuto lo scorso anno la cittadinanza italiana. “Anche prima, non mi sono mai sentita diversa, grazie soprattutto ai miei genitori. Al terzo anno delle superiori, però, quando dovevo partire per il campo scuola in Irlanda, la mia procedura è stata molto più lunga e complessa di quella dei miei compagni e ho rischiato di non partire. Mi sono sentita per la prima volta davvero diversa”.

Nicole ha 19 anni, è arrivata in Italia da El Salvador quando ne aveva 13 e oggi sta svolgendo il suo servizio civile presso Officine Gomitoli di Napoli. “Per alcuni la cittadinanza è una questione legale, un documento insomma; per altri è culturale, una questione di appartenenza. Per quanto mi riguarda, quando iniziavano a chiedermi se avrei voluto la cittadinanza italiana, avevo paura di perdere le mie radici: era come se non volessi diventare italiana, perché non mi sentivo italiana. Poi ho riflettuto e mi sono resa conto che si tratta di un documento importante, che può aiutare molto. Mi manca ancora molto tempo, ma potrei avere la cittadinanza italiana e continuare a sentirmi salvadorena”.

La parola degli insegnanti

Tra le testimonianze, anche quella di Rahma Nur, nata a Mogadiscio, da molti anni cittadina e insegnante italiana. “Vivo in Italia da 50 anni e purtroppo, rispetto alla cittadinanza, non è cambiato molto, rispetto alle difficoltà e la fatica per ottenere la cittadinanza. Calamandrei diceva che trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può fare. Come docenti, insegniamo la Costituzione, le leggi, in una dimensione di diritti per tutti. Poi però alcuni nostri alunni, i quali si sentono italiani perché sono nati qui, si sentono trattati come stranieri e ospiti, perché non sono italiani sulla carta. Che effetto ha questo sulla formazione dell’identità, sul senso di appartenenza e soprattutto sulla fiducia nelle istituzioni? Io alla fine delle superiori non sono potuta andare in gita all’estero perché non avevo il visto. Lo stesso è successo alla fine dell’università: non sono potuta andare a Londra con le mie amiche. Oggi è cambiato poco: senza cittadinanza non si può accedere a bandi, concorsi, borse di studio, Spid… Se oggi posso essere qui come docente è perché alla fine ho avuto quel pezzo di carta: senza quello, non avrei potuto fare neanche il mio lavoro”.

A concludere l’incontro, l’appello di Giuseppe Genovese, docente in un Istituto superiore di Torino: “Ultimamente la scuola sta mostrando di sé e della società un aspetto ostile, burbero, perfino violento. Tutti i giorni incontro ragazzi che vengono da storie diverse, ma si riconoscono nella storia che condividiamo. La scuola sta rispondendo loro in un modo che non condivido, sintomo di una società non più disposta a dialogare non solo con gli stranieri (che stranieri non sono) ma neanche con i giovani. Lo scontro tra generazioni è diventato molto forte e brutale, ma i ragazzi sono migliori di come li raccontiamo. La metà della mia classe è composta da studenti che vengono da fuori, alcuni cittadini italiani altri no. Grazie al dialogo con loro, i ragazzi italiani scoprono che esiste un mondo di senza diritti. Questo deve fare la scuola: mettersi al servizio di un progetto di accoglienza e cittadinanza”.

Qui la registrazione dell’incontro

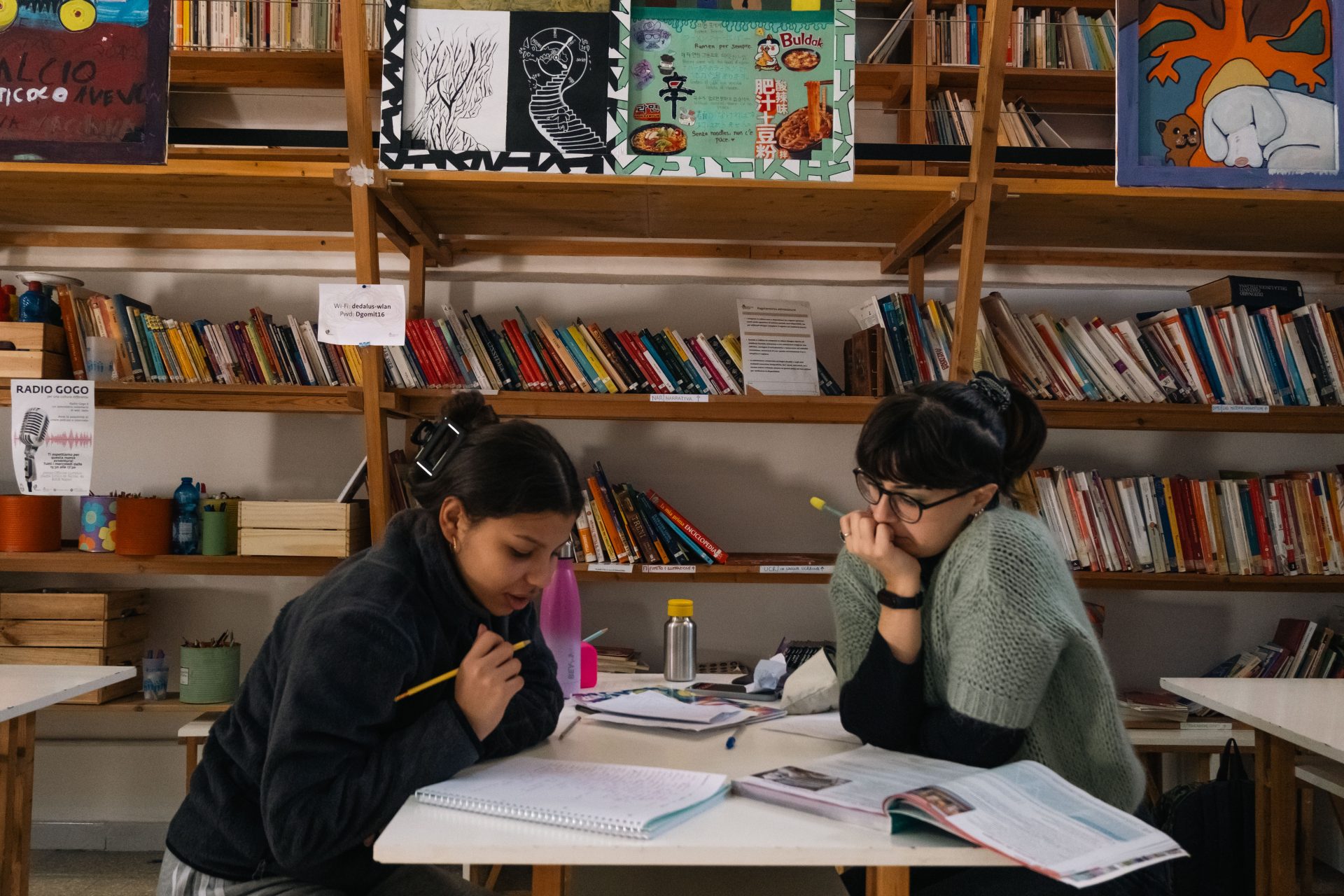

Credit foto: Ilena Ragosta/Officine Gomitoli (cooperativa sociale Dedalus, Napoli)

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it