Giustizia

Gherardo Colombo: «La sicurezza si ottiene con l’inclusione e l’educazione, non con l’autoritarismo»

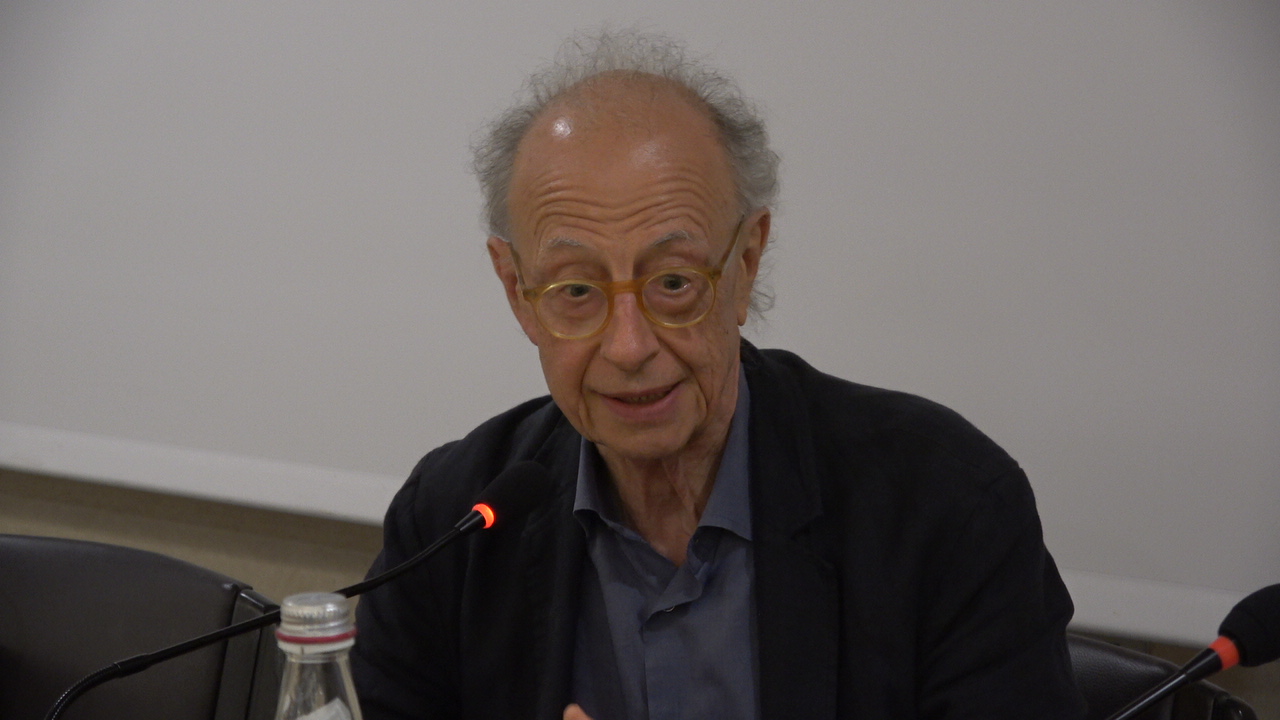

Il magistrato e giurista, presidente della Cassa Ammende, parla del decreto Sicurezza e della riforma della magistratura. I rischi elevati di deriva autoritaristica, sulle orme di altri Paesi occidentali. Le possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale sono alte ma richiedono tempi lunghi. «Viviamo in un periodo in cui trionfa l’emotività scollegata dal ragionamento. C'è bisogno di tanta informazione tra i cittadini. Se potessi decidere una riforma, partirei dal sistema carcerario», dice Colombo

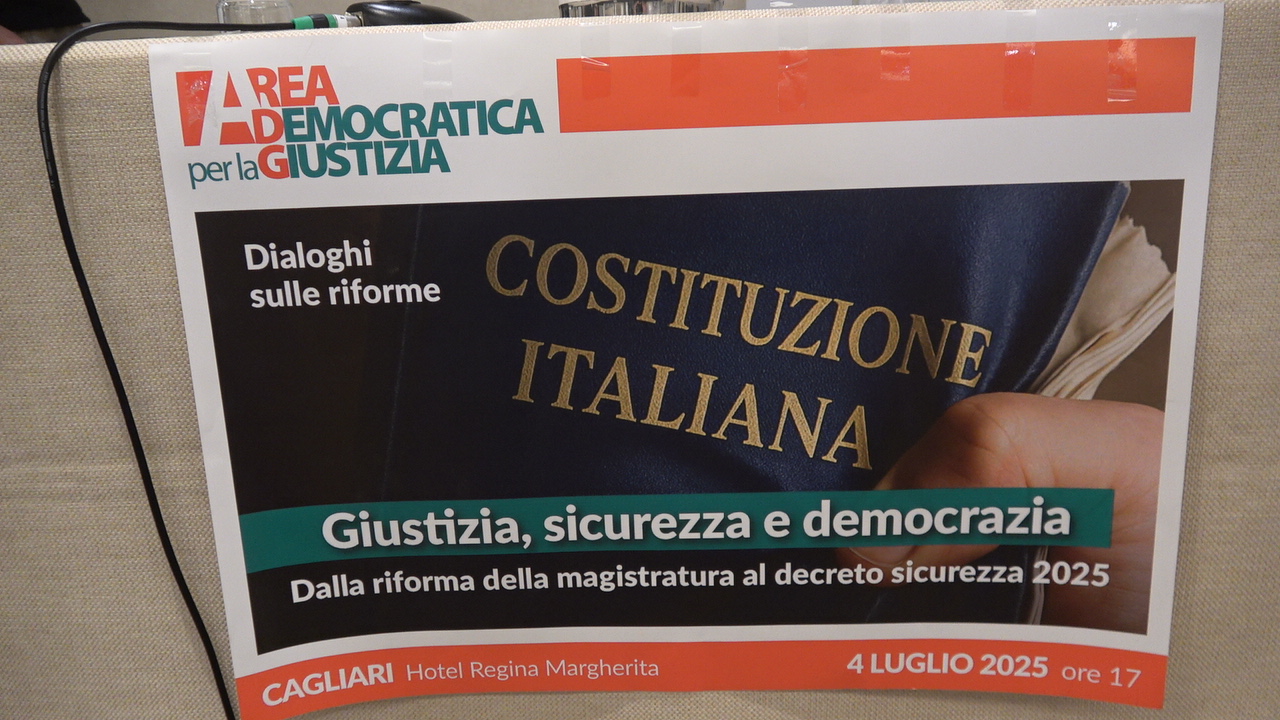

«Il cosiddetto decreto Sicurezza mette a rischio i nostri diritti fondamentali. La nostra libertà viene compressa in misura importante. La relazione tra le istituzioni e la cittadinanza, invece di prendere la strada che va verso la realizzazione della Costituzione (attraverso la comprensione, il dialogo, l’inclusione), diventa una richiesta di obbedienza. Il tutto, sotto questa inesatta etichetta della sicurezza. Ecco perché c’è la necessità di dare un’informazione la più precisa possibile a chi non è un addetto ai lavori». Così esordisce il magistrato e giurista Gherardo Colombo, presidente della Cassa delle Ammende, nell’intervista concessa in esclusiva a VITA. L’occasione è arrivata grazie al convegno “Giustizia, sicurezza e democrazia – Dalla riforma della magistratura al decreto Sicurezza 2025”, organizzato ieri a Cagliari da Area democratica per la giustizia.

Ha parlato di comprensione. Che cosa intende, esattamente?

Intendo dire che occorre capire, affinché la libertà sia preservata. La sicurezza non c’entra molto con il contenuto di questo decreto. Siamo uno dei Paesi più sicuri al mondo, eppure la percezione generale va in senso opposto. Questo fa il gioco di una destra che ha una visione autoritaria e richiede al cittadino obbedienza. Mi spaventa tutto questo favor nei confronti delle forze di polizia: è giusto averne rispetto, ci mancherebbe, ma così si dà la sensazione che allo Stato sia concessa la possibilità di fare tutto ciò che al cittadino è negato, per esempio l’abuso di potere. La sicurezza si ottiene attraverso un’attività capillare sul piano educativo. Se invece si richiede obbedienza minacciando la pena, si ottiene ciò che succede negli Stati più autoritari, in cui c’è un’assoluta casualità della tutela dei diritti.

Gli eccessi hanno favorito la narrazione della necessità di dare maggiore sicurezza ai cittadini. Alcuni punti del decreto possono pure essere accettati, ma è l’impianto base che lascia perplessi tanti giuristi. A suo avviso, in Italia siamo arrivati alla deriva autoritaria che stiamo vedendo in altri Paesi occidentali?

Ci stiamo arrivando, e anche a passi rapidi. Sempre più spesso, si avverte il rapporto tra cittadino e istituzioni simile a quello tra suddito e sovrano, perché i diritti del cittadino vengono ristretti sempre di più: penso per esempio alla libertà di espressione, garantita in modo categorico dall’articolo 21 della Costituzione. Oppure alla libertà di movimento, ristretta attraverso questi Daspo che possono colpire persino le persone che sono state soltanto denunciate. Ai tempi di Mani Pulite, chissà quante denunce avrò ricevuto, ma poi sono finite nel nulla. Eppure, ci avevano denunciato di attentato alla Costituzione. Insomma, è un approccio secondo il quale tu devi fare quello che ti dico.

Rischiano molto anche i cittadini che in Italia, ultimamente, stanno manifestando pacificamente contro l’aggressione della Palestina. Ma la Costituzione non dovrebbe essere al di sopra di un provvedimento di legge?

Sono state sollevate varie perplessità, giusto per usare un eufemismo, a proposito della costituzionalità di questo decreto legge. A cominciare dalla forma. In Parlamento si stava discutendo un disegno di legge sulla sicurezza e, a un certo punto, il governo ha tagliato corto con questo provvedimento di immediata attuazione. Il pretesto è stato il prolungarsi della discussione in Aula. Non riesco a vedere i due criteri che devono portare a un decreto legge: necessità e urgenza. E, come me, non li vede tanta gente che pure ha una competenza specifica nel campo del diritto costituzionale.

Insomma, almeno per questi aspetti si fa carta straccia della nostra Costituzione.

L’articolo 27 della Costituzione dice chiaramente che nessuno può essere considerato colpevole prima della sentenza definitiva. Significa che, sino a quel grado, una persona è innocente. Dunque, a suo carico, non possono essere introdotte misure che limitino le libertà del cittadino. C’è poi un altro tema, estremamente corposo: quello della responsabilità personale. Ebbene, alcuni passaggi di questo decreto legge appaiono molto evanescenti. Diventa difficile capire quale sia il comportamento vietato.

Si rischia di arrivare a una eccessiva discrezionalità del requirente.

Il paradigma dei rapporti tra istituzioni e cittadino, in una filosofia di destra vera, consiste nell’imporre, nel liberare da qualsiasi limite quella che viene chiamata autorità, perché lì stanno quelli che sanno mentre i cittadini devono soltanto obbedire.

Facile immaginare una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale.

Suppongo di sì. Penso alle sanzioni imposte per la resistenza passiva, ma ci sono tanti altri punti da verificare. Il problema è che un ricorso di questo tipo richiede tempi lunghi, in quanto ci sono i meccanismi che garantiscono alla Corte di non lavorare a vuoto. In un procedimento penale, civile o amministrativo, una norma deve avere un rilievo ai fini della decisione del giudice. Insomma, bisogna che prima ci sia un processo. Inoltre, la questione dev’essere rilevante in quel procedimento. Infine, il giudice deve valutare una determinata questione non manifestatamente infondata. La Corte Costituzionale, poi, deve avere il tempo per studiare l’eventuale ricorso.

Nel convegno di Cagliari avete parlato anche di un altro argomento caldo: la riforma della magistratura.

Purtroppo, l’indirizzo generale degli ultimi anni va verso la limitazione della possibilità di passare dalla carriera di giudice a quella di pubblico ministero. Oggi è concessa una sola volta nella vita, peraltro cambiando distretto. Sono dell’idea che il cittadino sarebbe garantito, per quel che riguarda il suo coinvolgimento in un processo penale, se il pubblico ministero avesse la mentalità del giudice. Cioè, se fosse una specie di pre-giudice. In quel caso, sarebbe ancor più capace di discernere se un caso rientra in una fattispecie penale (e dunque, con grande probabilità, costituisce un reato) oppure se è un comportamento assolutamente lecito. Per arrivare a questo, occorre che un pubblico ministero faccia il giudice per un periodo di tre o cinque anni. Ecco perché sono per un percorso opposto: è necessario che un pm trascorra un congruo periodo in un collegio civile o penale. In questo modo sarà esente da qualsiasi tentazione di parzialità. Ricordo che il pubblico ministero, per legge, ha l’obbligo di cercare anche le prove a favore dell’imputato. È necessario uno stravolgimento culturale. Negli Stati Uniti, la giuria non deve motivare il suo verdetto. In Italia, la Costituzione obbliga il giudice a motivare la decisione che ha preso, per verificare se è giusta o sbagliata. Non può essere basata sull’emotività o sulla simpatia.

La destra italiana parla della necessità di arrivare a una maggiore indipendenza della magistratura attraverso la separazione delle carriere.

Si gioca sugli equivoci. Guardiamo quante volte il giudice dà ragione al pubblico ministero: i fatti ci dicono che la percentuale non è poi così alta. Insomma, siamo fermi ai si dice. Faccio francamente fatica a capire perché tutto questo vada bene ai cittadini italiani. C’è una grandissima disinformazione. Inoltre, è un periodo in cui trionfa l’emotività scollegata dal ragionamento.

È una tendenza generale, accentuata dall’uso dei social.

È vero. E questo mi spaventa.

Al di là di alcuni aspetti discutibili della riforma e del decreto sicurezza, la giustizia italiana ha bisogno di interventi importanti. Se Gherardo Colombo avesse il potere di prendere dei provvedimenti in tal senso, che cosa farebbe?

La lista sarebbe lunghissima. Ma mi viene da pensare che occorra cominciare dalla fine, cioè dal carcere. La Costituzione dice alcune cose importanti: primo, la pena non può consistere in un trattamento contrario al senso di umanità; secondo, deve tendere alla rieducazione del condannato; terzo, è punita ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle persone detenute. Questa è l’informazione che la Costituzione ci dà a proposito di quella che sembra essere l’ultima ruota del carro, per l’appunto il carcere, ma che è quella che incide pesantissimamente sulla recidiva, vale a dire il rischio che quelle persone commettano di nuovo un reato.

Infatti, in Italia la recidiva è altissima.

È difficile calcolarla esattamente, ma siamo intorno al 69-70%. Significa che sette persone su dieci, tra quelle che escono dal carcere, commettono nuovi reati.

È questo aspetto che l’ha spinta a fare volontariato negli istituti di pena?

Sono ormai 17 anni che frequento il carcere di San Vittore, a Milano, dopo le dimissioni dalla magistratura. Partecipo a un corso sulla legalità in un reparto di trattamento avanzato per persone con dipendenze. Dovremmo prendere esempio dalla Norvegia, un Paese in cui non esiste l’ergastolo perché lì c’è l’idea che la vita in carcere debba somigliare il più possibile alla vita fuori dal carcere. Il motivo è semplice: il carcere deve avere il compito di abilitare le persone a vivere con gli altri. In Norvegia, in cella si va soltanto per dormire. C’è una struttura a Oslo che è uguale e identica a quella di San Vittore, sotto il profilo architettonico di edilizia penitenziaria. Ma lì la recidiva è intorno al 25%. E se pure fossimo al 40%, ci sarebbe una grande differenza.

Tra l’altro, lavorando come lei dice, è dimostrato che lo Stato risparmierebbe un mucchio di soldi.

Lo Stato investe tantissimo nelle carceri. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, lasciando perdere le spese sanitarie che sono a carico delle Regioni, spende 3,2 miliardi di euro all’anno. Per avere poi i risultati che purtroppo ha, in netto contrasto con quanto è auspicato dalla nostra Costituzione.

E questo, secondo lei, per alimentare la pancia dei giustizialisti?

Se devo essere sincero, questo aspetto riguarda una grossa fetta dell’elettorato italiano, non solo quello di destra. La nostra cultura è ferma alla legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente. Visto che mi trovo in Sardegna, mi viene in mente il cosiddetto “codice barbaricino”. E pensi che la legge del taglione è stata un momento di garanzia: prima di Hammurabi, la regola era che il diritto alla vendetta era illimitato. Possiamo constatarlo anche leggendo la Bibbia. Siamo ancora lì: è giusto fare male a chi ha fatto del male. È necessario far soffrire chi ha fatto soffrire. Ma così non ne usciamo più. Attenzione, perché questa è una logica che non riguarda soltanto il carcere ma tutte le relazioni interpersonali, persino quelle familiari, tra fratelli. Non siamo più capaci di dialogare.

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it