Idee Riforme

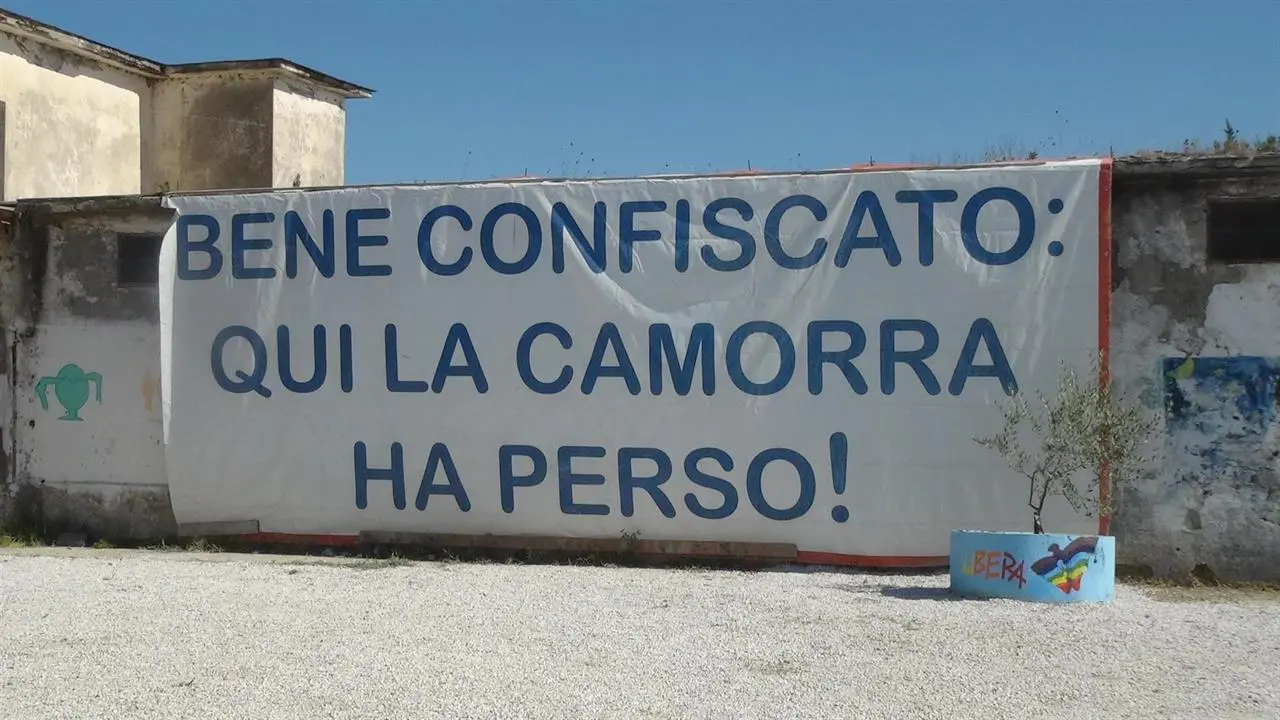

Beni confiscati: luci e ombre del disegno di legge proposto dal Cnel

La legislazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per un uso efficace dei beni e delle aziende frutto di attività criminali. La proposta del Cnel parte correttamente da questa considerazione. Sul modello di governance però ci sono forti perplessità. L'analisi

di Luigi Lochi

Sono trascorsi trent’anni da quando la legislazione antimafia ha affermato il principio del riuso sociale dei beni sottratti alle mafie. Di cose se ne sono fatte tante. Ma tante altre sono quelle ancora da fare, se è vero che a fronte di decine di migliaia di immobili confiscati, appena un migliaio, secondo l’ultimo censimento di Libera, sono gestiti da organizzazioni del Terzo settore. Nel corso di questi decenni il legislatore ha continuamente novellato il Codice antimafia per tentare di colmare le varie lacune che la prassi di destinazione dei beni manifestava. La legislazione antimafia si rivela così un vero e proprio cantiere, i cui lavori sono continuamente il corso. Il Cnel a fine giugno ha reso nota una ennesima proposta di riforma attraverso un vero e proprio disegno di legge.

Questo documento muove da una premessa ineccepibile: la legislazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per un uso efficace dei beni e delle aziende frutto di attività criminali. Altri fattori intervengono ad influenzare il processo attraverso cui l’immobile o l’azienda confiscati in via definitiva, diventano oggetto di nuova vita sociale ed economica. Tra questi, particolare rilevanza riveste senz’altro il fattore tempo (si registra un periodo medio di 8 anni tra il sequestro e la confisca definitiva). Ci sono tuttavia altri fattori, che pure il documento del Cnel considera ma solo implicitamente, che sono altrettanto decisivi. Innanzitutto il fattore “trasparenza”. A tal proposito si sottolinea ancora una volta, nonostante le iniziative messe in campo dall’Agenzia nazionale, l’esigenza di un coordinamento più efficace delle diverse banche dati: quelle dell’Agenzia, quelle del Ministero della Giustizia, quelle del Ministero degli Interni. Si ribadisce, poi, l’obbligo per gli enti territoriali di pubblicazione dell’elenco dei beni destinati al loro patrimonio e l’elenco di quelli eventualmente assegnati a terzi. Obbligo sanzionato con la revoca del provvedimento in caso di inattività per due anni da parte dell’ente territoriale.

C’è poi il fattore “cantierabilità”, cioè la “immediata utilizzazione” nel caso degli immobili e la “continuità imprenditoriale” nel caso delle aziende. Il motivo per il quale oggi siamo costretti a sottolineare, in considerazione soprattutto della dimensione quantitativa del fenomeno, un uso ancora inefficace dei cespiti e delle aziende, consiste precisamente nel fatto che in relazione alle circostanze richiamate non sono operativi strumenti adeguati. A questa inadeguatezza il Ddl proposto dal Cnel cerca di dare alcune soluzioni.

Con riferimento alle aziende, per esempio, in particolare a quelle che continuano ad avere un potenziale mercato, è proposta la loro assegnazione mediante affitto o comodato anche in fase di sequestro: è previsto, infatti, che l’amministratore giudiziario già in questa fase ponga in essere attività volte a sanare le situazioni di illegalità (emersione del lavoro nero, etc.) e a favorire l’accesso al credito, così da preservare la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali. Per rendere l’esercizio di queste attività “competente”, si suggerisce di affiancare all’amministratore giudiziario altre figure professionali come l’esperto di gestione d’impresa e di promuovere il coinvolgimento delle stesse Camere di Commercio. Il coinvolgimento di questa figura professionale, in realtà, è già contemplato dall’attuale normativa; l’innovazione sta nella trasformazione di quella che oggi è una mera facoltà del Tribunale in una sorta di vincolo.

Accanto a queste soluzioni che afferiscono ad aspetti di natura giuridica ed economica, il documento del Cnel avanza proposte riguardanti anche gli aspetti di natura finanziaria: assieme agli strumenti attualmente operativi come il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle aziende sequestrate e confiscate, il Fondo per la crescita sostenibile, vengono richiamate le risorse europee, per il tramite dei programmi regionali. Alle Regioni, così, viene riconosciuto un ruolo “politico” molto importante. Anche qui, tuttavia, occorre far notare che quasi tutte le Regioni, senza distinzione tra nord e sud, in questi anni si sono dotate di una legislazione che prevede, tra l’altro, quasi sempre una dotazione finanziaria in virtù della quale si concedono crediti a tasso agevolato, bonus occupazionali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, contributi a fondo perduto.

Il Cnel fa riferimento anche al Fondo Unico per la Giustizia (Fug), alimentato dalle liquidità e dai titoli confiscati, sul quale, secondo la proposta, dovrebbe ricadere l’onere della restituzione per equivalente in caso di revoca del provvedimento di confisca. Di fatto, si tratta della disponibilità di qualche miliardo di euro, dei quali almeno una parte potrebbe essere utilizzata per facilitare la “cantierabilità” dei progetti di gestione. Ma di questo non c’è traccia nella proposta di riforma. Quest’ultima sembra, però, indicare una possibile alternativa quando, con riferimento al ruolo delle Fondazioni (bancarie, di partecipazione, familiari), propone la istituzione di una misura analoga al Fondo per il contrasto della povertà educativa e al Fondo per la Repubblica digitale, attraverso la partecipazione economica volontaria delle Fondazioni, a fronte di specifiche agevolazioni fiscali. Si tratterebbe, perciò, di uno strumento finanziario frutto della collaborazione pubblico-privato.

Qualche considerazione finale sulla governance. A tal proposito, la proposta auspica l’evoluzione dell’attuale governance “monocratica” verso un modello integrato a rete, in base al quale l’Agenzia nazionale dovrebbe essere affiancata da altri soggetti istituzionali (Prefetture, Regioni, Comuni, Aziende pubbliche di servizi alla persona, Cciaa, sistema delle imprese, Terzo settore). Nella proposta mancano i dettagli, in ogni caso, la pletora di soggetti istituzionali coinvolti difficilmente potrà essere coordinata e agire con efficacia in tempi ragionevoli. Se l’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una gestione efficace ed efficiente dei beni e delle aziende confiscate, la soluzione di una governance basata sulla operatività di logiche assembleari sembra andare in direzione opposta.

Luigi Lochi, autore di questo articolo, è un esperto delle normative dei beni confiscati: attualmente collabora con Fondazione con il Sud per la realizzazione di interventi di infrastrutturazione sociale e sviluppo locale e dirige una società di servizi in campo socio sanitario

Foto: Archivio VITA

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.