Legalità

Il pizzo a Palermo? In tanti ancora lo pagano per non restare isolati e chiudere le attività

Sembra che il sacrificio dell'imprenditore Libero Grassi, il 29 agosto ricorre il 34simo anniversario della sua uccisione, non sia servito come tanti avevano sperato. Matteo Pezzino, presidente di Sos Impresa Sicilia: «Purtroppo il commerciante che ha in qualche maniera denunciato o si è fatto paladino per una serie di principi personali, morali, viene totalmente isolato, non va più nessuno a comprare da lui». L' avvocato Fausto Amato, della stessa associazione: «Noi accompagniamo le vittime, è un percorso lungo e non sempre sono rose e fiori, ma è l’unica strada per liberarsi dal ricatto mafioso»

«Se lo Stato non presidia con continuità i territori, con la presenza costante di corpi di polizia, non solo nei quartieri bene della città, limitandosi ad azioni repressive, non cambierà mai nulla. Ci vogliono i presidi nei quartieri, solo così si può pensare di voltare pagina, a partire dall’assicurarsi la fiducia di commercianti e cittadini».

Per Matteo Pezzino, presidente di Sos Impresa Sicilia e da oltre 30 anni imprenditore edile, quando oggi si parla di arresti per estorsioni a Palermo bisogna certamente esultare. Con le grandi operazioni antimafia, come quella che pochi mesi fa ha portato al fermo e alle misure cautelari per oltre 180 tra boss, estorsori e trafficanti di droga, dei mandamenti di Porta Nuova, Tommaso Natale, San Lorenzo, Santa Maria di Gesù e Bagheria, lo Stato segna grandi risultati, ma tutto questo non è finora bastato a sradicare la mafia. Bisogna cercare di guardare cosa succede nei territori. Ancora più importante farlo alla vigilia di un anniversario come quello della morte dell’imprenditore Libero Grassi, che il 29 agosto del 1991 venne ucciso dalla mafia in via Alfieri, a Palermo, per non avere piegato la testa davanti alle richieste estorsive della mafia.

«Dopo quegli arresti eclatanti ho avuto modo di ascoltare alcuni commercianti», dice Pezzino. «Lo facciamo sempre come associazione, ma anche personalmente, sapendo bene cosa vuol dire essere un imprenditore preso di mira dalla mafia. Tutti, giustamente, sono parzialmente timorosi perché vivono in territori in cui la presenza dei malavitosi si sente, eccome. E questo, nonostante gli arresti, nonostante tutte le condizioni repressive che la magistratura e le forze dell’ordine operano a volte in maniera eclatante. Vivono e sentono la pressione costante della mafia. Se, per esempio, oggi c’è un affiliato che va a riscuotere il pizzo e viene arrestato, c’è l’immediata riorganizzazione e, dopo qualche giorno, si presenta nuovamente qualcun altro a sostituire il precedente. È chiaro che i commercianti, sentendo più la presenza della mafia che delle forze di polizia, continuino, sbagliando, a cercare protezione più nella prima che in queste ultime. Come ho sempre detto, ci vuole la costanza nella presenza diretta delle forze di polizia nel territorio affinché stiano a monitorare, a controllare, a passeggiare lungo le strade del quartiere, a guardare in faccia i commercianti e la cittadinanza. È inevitabile, in questo vuoto, che il malavitoso interagisca al posto loro, rendendo ancora oggi la mafia più presente dello Stato, specie nelle borgate e nei quartieri popolari».

Pago poco, pago in maniera costante, così sono tranquillo

«Si paga poco, certo, dipende dall’attività», prosegue Pezzino, «per farlo sembrare sopportabile. Se, per esempio, sei una botteguccia, paghi qualcosa a Natale o a Pasqua, se sei un’attività fiorente, anche 200 o 300 euro al mese. Tutto questo accade certamente nei quartieri più poveri e periferici, Brancaccio, Borgo Nuovo, Sperone, Borgo Vecchio, Tommaso Natale, ma anche in tante altre zone della città, anche in quelle meno difficili».

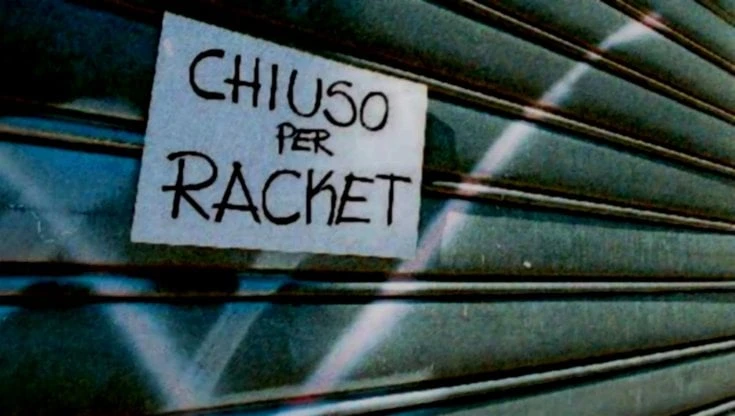

L’isolamento nel caso in cui si decida di denunciare

«Purtroppo il commerciante che ha in qualche maniera denunciato o si è fatto paladino per una serie di principi personali, morali, viene totalmente isolato, non va più nessuno a comprare da lui. Sono in grado di esiliarlo perché la loro influenza nel territorio è notevolissima. Lo mettono in quarantena e non lo fanno più lavorare, portandolo al punto di essere costretto a chiudere. E succede spesso. È una situazione peggiorata, ancor più grave e preoccupante di prima, perché persiste nonostante le esperienze diverse, sostenute dalle campagne di consumo critico, che nell’arco di venti anni non hanno inciso affatto nel profondo del tessuto di Palermo.

Grande la paura di rimanere isolati

«Sostanzialmente dopo la denuncia, molte persone, diciamocelo, continuano ad avere difficoltà. Vengono spesso isolate anche dalla stessa cittadinanza perché, chi ha denunciato, viene inquadrato come lo “sbirro di turno”. Viene posto in quarantena dal tessuto sociale ed economico. E cosa ancora più grave, non viene sostenuto come dovrebbe anche dalle istituzioni. Leggi fondamentali sulla tutela delle vittime, come la legge 44 del 1999, infatti, sono talmente lente nel loro espletamento, nell’elargire quel che serve, tanto che, quando arrivano i fondi, l’imprenditore, a volte è capitato, è già deceduto. Nell’attesa aveva anche dovuto chiudere l’attività perché si era trovato in condizioni così gravose da non poterla più gestire. È questa la realtà, inutile negarlo».

Dimostrare apertamente di stare dalla parte giusta

«Quando apro un cantiere, prima di cominciare a lavorare chiamo la Polizia, andiamo a braccetto al bar e faccio subito vedere da che parte sto. Il problema è che io sono una presenza sporadica nel territorio perché, una volta conclusi i lavori – due, tre, quattro, sei mesi – vado via. Ma il commerciante che vive contestualizzato in un tessuto economico, fatto di malavitosi che puntualmente creano un ricambio generazionale, è sempre lì; se viene visto come lo “sbirro di turno”, non ci va più nessuno a comprare da lui. Fondamentale, quindi, la presenza costante fisica sul territorio. Due poliziotti che passeggiano per il quartiere, si fermano, prendono il caffè, entrano nel negozietto a comprare qualcosa. Insomma, un presidio di polizia visibile. Come faccio io».

Matteo Pezzino parla con cognizione di causa. Circa 15 anni fa ha subito le prime intimidazioni mafiose con la richiesta del famoso “pizzo”.

«O mi piegavo a loro o prendevo una strada diversa. Ho meditato per giorni», racconta con una tensione emotiva che lo fa ancora vibrare. «Decisi di incontrarli, fissando un appuntamento, anche perché sono persone che conoscevo del territorio, vivono in maniera capillare nel contesto in cui lavoro. Guarda caso, lo stesso giorno, ero con la mia famiglia in un centro commerciale e incontrai una persona. Bene, costui fu chiaro, preciso, mi disse: “Ciao come stai, tutto bene, che bella famiglia. So che ti sei trasferito a Ciaculli (altro quartiere ad alta densità mafiosa del capoluogo siciliano), ti sei fatto una bella casetta. Complimenti, hai cambiato pure macchina, bravo”. Ho subito sentito la presenza di questa persona, la sua vicinanza, ho capito come si muovevano tutti loro in maniera capillare nel conoscere la persona che volevano adescare chiedendo il pizzo, la famosa “messa a posto”. Quando, poi, mio figlio mi chiese se conoscessi questo signore, gelai e capii che cosa avrebbe pensato proprio lui se mi fossi piegato. Riflettei tutta la notte, guardai i miei figli mentre dormivano. Cosa potevo dire loro un domani? Che proprio io ero stato parte integrante di questo sistema corrotto? Oppure dovevo fare qualcosa? E allora, scattò quella voglia di continuare a fare l’imprenditore, di continuare ad avere quella dignità di capo di famiglia che deve dare un esempio ai propri figli. In questa scelta furono con me anche i miei dipendenti, con i quali siamo stati sempre una squadra unita, diciamo la mia seconda famiglia».

Accompagnare alla denuncia. Un impegno che non si ferma in caserma

«Il fatto che le denunce non aumentino fa pensare che gli strumenti messi in campo in questi anni non siano stati sufficienti a creare tanta fiducia negli imprenditori e nei commercianti, al punto da preferire lo Stato, rispetto alla mafia», spiega l’avvocato Fausto Amato di Sos Impresa Sicilia . «Noi, come associazione, accompagniamo le vittime e le seguiamo sino a quando la loro vita non riprende a battere con il ritmo giusto. È un percorso lungo e non sempre sono rose e fiori, ma è l’unica strada per liberarsi dal ricatto mafioso. Le denunce non aumentano perché non si sono create condizioni di fiducia nei confronti dello Stato. Non basta la sola azione repressiva della magistratura, quando i reati sono stati consumati. Pensare che la lotta alla mafia possa essere fatta solo su questo terreno è un arretramento culturale rispetto a quello che pensavano grandi siciliani che si sono spesi contro la mafia».

Occorre investire nella prevenzione

«Necessario investire a tutti i livelli sulla prevenzione», continua Amato. «Dalla presenza nei quartieri alla lotta alle infiltrazioni nell’economia, nella politica, nella pubblica amministrazione, nelle professioni. Bisogna che tutti abbiamo senso di sicurezza e fiducia nell’azione dello Stato. Oggi tutto questo manca. Nonostante i proclami politici, specie di questo governo, che a parole punta a politiche securitarie, il senso di smarrimento è inquietante. È sotto gli occhi di tutti la mancanza di controllo del territorio. Lo abbiamo visto con tantissimi turisti assaliti regolarmente, borseggiati, feriti, malmenati. Tutto questo non ci dà forse la dimensione di una città in cui non c’è il controllo del territorio? Cosa fa il Comune di Palermo per garantire la sicurezza di cittadini e turisti? Che misure ha preso il ministero degli Interni per contrastare gli episodi gravi di violenza registrati a Palermo negli ultimi mesi? La verità è che i cittadini si sentono abbandonati a loro stessi. Il problema va posto alla politica, non certo alla magistratura e alle forze dell’ordine che, pure in condizioni difficili, fanno la loro parte. È ovvio che le persone, i commercianti, siano terrorizzati, così come è scontato che il turismo ne risentirà in termini negativi».

«Per questo non convince l’equazione che tutti quelli che continuano a pagare il pizzo, siano contigui alla mafia. Una parte lo è sicuramente», avverte Amato, «in ragione di rapporti familiari, di vicinanza, di cointeressenza, di convenienza economica. Ma un’altra parte è ancora semplicemente succube del ricatto mafioso, che ancora persiste. Sbaglia sia chi dice che la mafia non c’è più, sia chi dice che a Palermo sono tutti mafiosi. La realtà è molto più complessa di queste semplificazioni».

Si dice spesso che denunciare convenga. Lo possiamo continuare a dire?

«Denunciare conviene, da tutti i punti di vista. Sia da quello soggettivo, perché ci si sottrae al ricatto mafioso, sia dal punto di vista sociale, perché si fa un’azione utile di contrasto alla mafia. Il punto è un altro: possiamo giudicare lo stato della lotta alla mafia in base al numero delle denunce?», chiede in conclusione l’avvocato Amato. «La risposta è affermativa: lo scarso numero di denunce dimostra la persistenza del fenomeno mafioso e del fatto che ci sia ancora tanto da fare per liberarsi dalla mafia. “Sos Impresa” sta all’interno di questa battaglia, ma chiede, in primo luogo alla politica, di fare molto di più di quello che finora ha fatto».

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.