Alunni stranieri

Nelle nostre scuole la diversità non fa più paura

La novità di quest'anno sono i mille docenti in arrivo nelle scuole in cui più del 20% degli alunni è straniero e non parla bene l'italiano. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono l'11,2%, benché la gran parte sia nata in Italia. Resta tuttavia il tema del white flight, con gli italiani che fuggono da alcune scuole con una maggiore concentrazione di alunni stranieri e il rischio che si creino "scuole ghetto". I 23 progetti selezionati da Con i Bambini con il bando "Vicini di scuola" puntano proprio a contrastare queste dinamiche, creando scuole radicate nel territorio, inclusive, capaci di legami solidi con le famiglie. I progetti sono a metà del loro percorso: che cosa sta funzionando? Il punto

White flight, due parole inglesi per raccontare un fenomeno (anche) italiano: la fuga delle famiglie italiane dalle scuole con un’elevata presenza di alunni stranieri. La traduzione letterale è “fuga dei bianchi” e forse rende ancora meglio l’idea di un esodo che, di fatto, contribuisce alla creazione delle cosiddette “scuole ghetto”, dove la concentrazione di studenti stranieri è molto alta e la presenza italiana sempre più marginale.

Il tema della eccessiva concentrazione di studenti non italiani, soprattutto dove presentano difficoltà importanti con la lingua italiana, viene periodicamente portato più o meno strumentalmente alla ribalta dalla politica, con tentativi di risposta che vanno dal “tetto” per gli alunni con cittadinanza non italiana con una conoscenza limitata dell’italiano (lo introdusse la circolare emanata nel gennaio 2010 dall’allora ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini) ai mille insegnanti specializzati in italiano come L2 voluti dal ministro Giuseppe Valditara, che entreranno nelle aule da settembre. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Istruzione e del merito, riferiti all’anno scolastico 2022/2023, erano 914.860 gli studenti con cittadinanza non italiana, un incremento di 42.500 unità (+4,9%) rispetto all’anno precedente. Di essi, 598.745 sono nati in Italia: il 65,4%. Sono stati invece 58.372 gli alunni stranieri entrati per la prima volta nel sistema scolastico italiano nell’anno 2022/23: quei neoarrivati – Nai che pongono il tema della lingua da imparare.

Al netto delle posizioni ideologiche, chi sta in aula sa – oggettivamente – che la composizione della classe determina sfide quotidiane: non per nulla nel 2022 l’impresa sociale Con i Bambini dedicò un bando proprio alla realizzazione di progetti innovativi per il contrasto dei fenomeni di segregazione scolastica. Il bando si chiama “Vicini di scuola” , è finanziato con un investimento complessivo di oltre 12,4 milioni di euro a valere sul fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e ha selezionato 23 progetti sulle 137 candidature arrivate.

Una scuola aperta e inclusiva per contrastare la fuga

L’idea è quella di cambiare approccio. Per contrastare davvero il white flight, la scuola deve aprirsi al territorio, diventare un luogo che non spaventa, ma che attrae. Non basta trattenere le famiglie italiane dalla fuga (o al contrario, lasciare che le famiglie straniere evitino le scuole percepite come troppo impegnative): bisogna coinvolgerle, renderle parte attiva della comunità scolastica. Una scuola capace di accogliere la complessità sociale del proprio quartiere non è uno slogan contro la segregazione, ma una pratica educativa quotidiana, fatta di relazioni, fiducia e partecipazione. I 23 progetti in corso, di durata triennale, sono destinati a minori tra i 6 e i 13 anni e si pongono l’ obiettivo di ridurre la segregazione scolastica promuovendo un’istruzione di qualità in tutti i contesti, anche quelli più fragili, e rendendo la composizione sociale delle scuole più equilibrata e rappresentativa della realtà.

Qui Milano. SCooP, un nuovo modello di scuola cooperativa per quartieri complessi

Tra le esperienze più significative c’è SCooP – Scuola cooperativa di prossimità, avviato nel febbraio 2024. Sarà attivo fino a dicembre 2026 nel Municipio 6 di Milano, un’area urbana articolata, dove convivono famiglie del ceto medio e residenti delle case popolari.

Racconta Manfredo Tortoreto, dirigente scolastico dell’Istituto Cardarelli-Massaua, uno degli otto coinvolti nel progetto: «SCooP nasce da un lavoro di rete avviato già nel 2021 con la firma del Patto contro la segregazione scolastica, promosso dal Municipio 6, dall’Assessorato all’Educazione e da tutte le scuole del territorio. Parliamo di un bacino di circa 160mila abitanti». Obiettivo del progetto è ridisegnare il panorama educativo del Municipio 6 promuovendo un’idea di scuola più equa e inclusiva grazie a un’alleanza solida e innovativa tra il Comune di Milano, il Municipio, gli otto istituti comprensivi e la rete territoriale delle organizzazioni del Terzo settore.

«Contrastare la segregazione ha significato, sin dall’inizio, dotarsi di strumenti concreti per evitare la polarizzazione tra le scuole», prosegue Tortoreto. «Nel nostro territorio il 16% dei residenti non è italofono. Eppure, quando sono arrivato in questo istituto, gli alunni stranieri erano solo l’8% degli iscritti. Significava che molte famiglie, anche straniere, non sceglievano la nostra scuola, percepita come troppo selettiva, con aspettative elevate di rendimento scolastico». Questa dinamica, che rifletteva una concreta forma di “fuga” scolastica, è stata affrontata con determinazione. «Non volevamo più essere una scuola percepita come d’élite. Volevamo essere una scuola capace di rappresentare la realtà sociale e culturale del quartiere in cui siamo inseriti», racconta Tortoreto. «Abbiamo cambiato metodo, linguaggi, relazioni. Senza rinunciare alla qualità, abbiamo scelto di valorizzare un altro tipo di qualità: quella di una scuola accogliente e competente. Una scuola che include e valorizza le differenze».

Molte famiglie straniere non sceglievano la nostra scuola, percepita come troppo selettiva, con aspettative elevate di rendimento scolastico

Manfredo Tortoreto, dirigente scolastico dell’Istituto Cardarelli-Massaua di Milano

Restituire credibilità alla scuola pubblica

I risultati non si sono fatti attendere. Uno dei segnali più evidenti del cambiamento è l’inversione di tendenza nella continuità tra primaria e secondaria. Sempre più famiglie, infatti, scelgono di restare nello stesso istituto, senza cercare altrove percorsi percepiti come “migliori”. SCooP ha ridato credibilità e attrattività a un’idea di scuola pubblica inclusiva e di qualità. Le attività previste dal progetto si muovono su più livelli: sportelli di orientamento per le famiglie, tutoraggi per i nuclei fragili, supporto per le iscrizioni online, formazione docenti sull’inclusione e sulla gestione della diversità, giornate di scambio tra scuole, osservatori studenteschi sui fenomeni di segregazione, laboratori e attività di supporto scolastico e corsi di italiano L2.

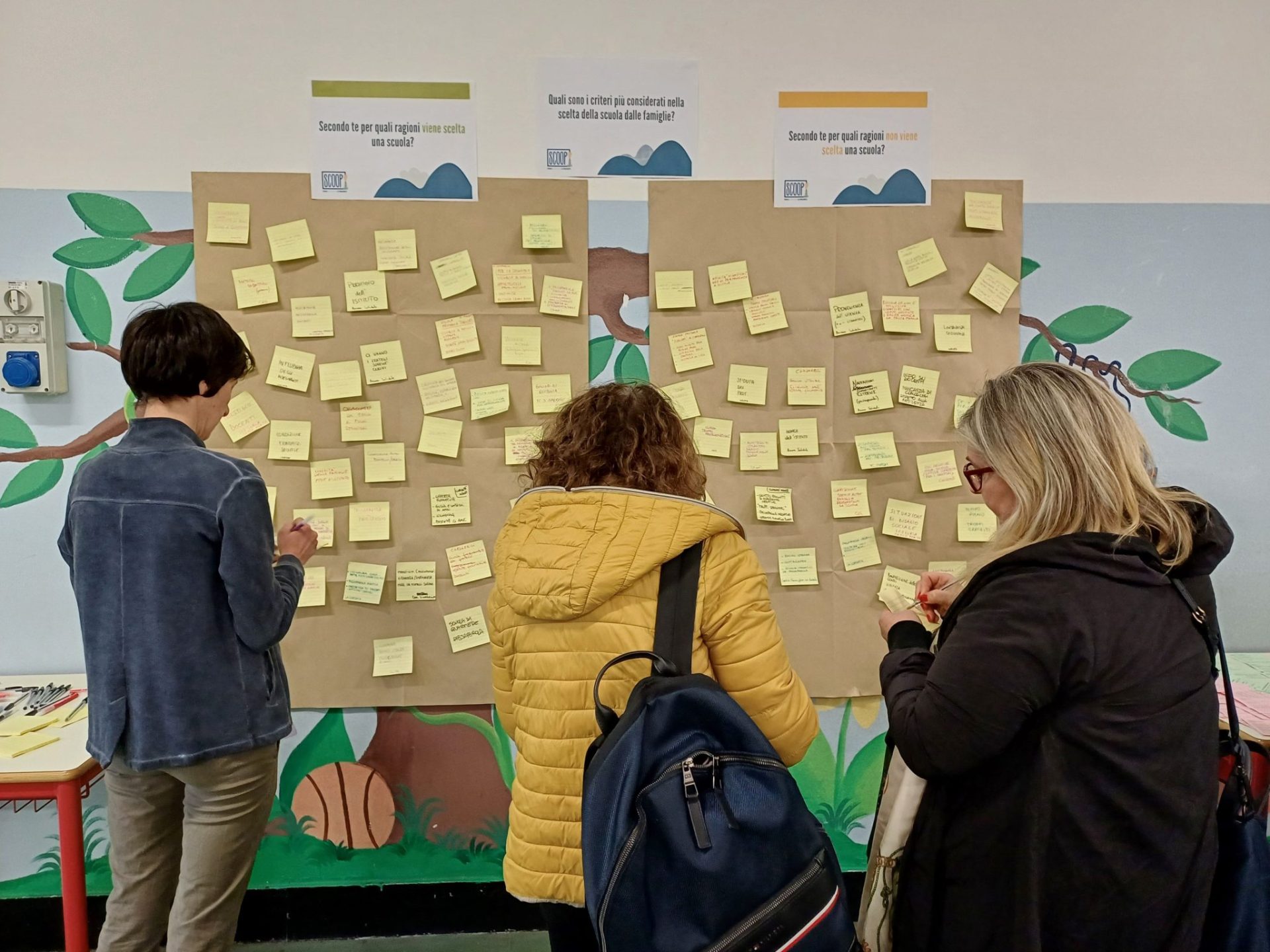

Un aspetto centrale è il lavoro per il riequilibrio tra scuole, attraverso i Gac – Gruppi di azione cooperativa, che progettano interventi educativi a partire dai bisogni del territorio, e il Lab Day, un momento pubblico di confronto tra scuole, istituzioni e cittadinanza, pensato per rafforzare la coesione sociale e riflettere sul significato della segregazione scolastica.

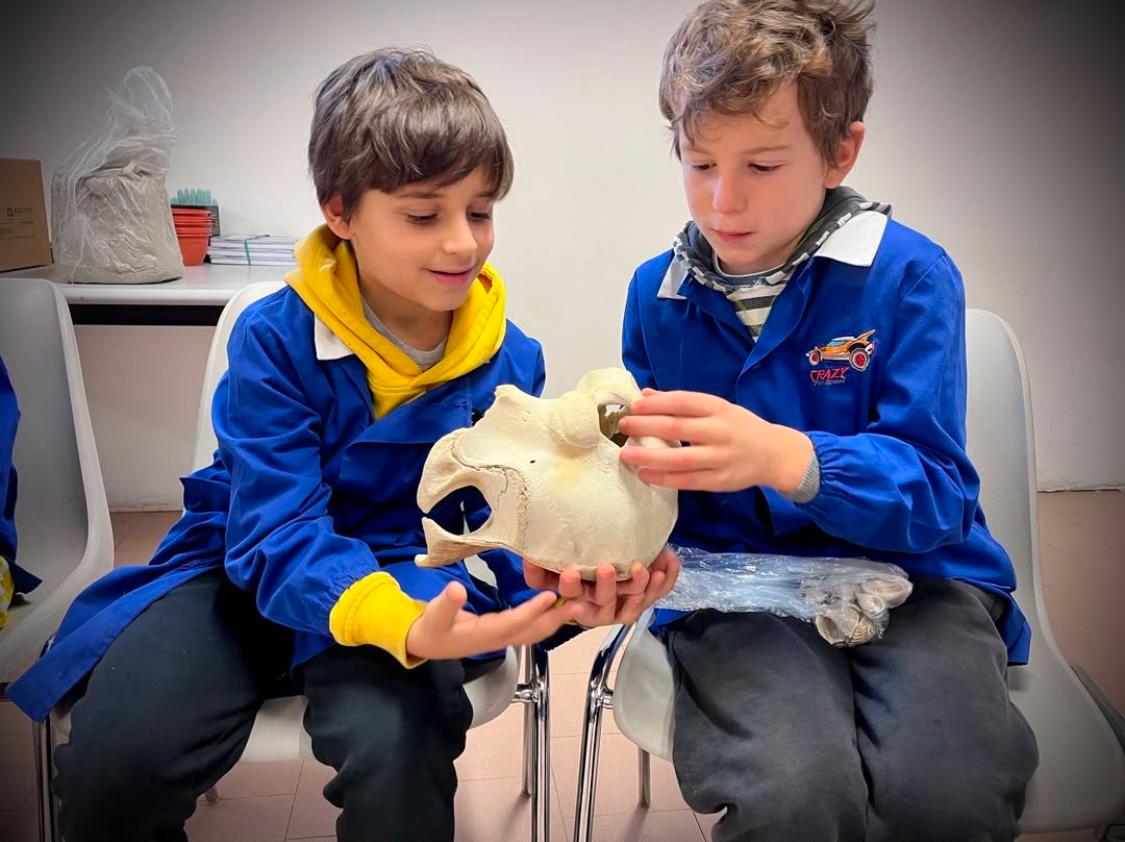

Tra i risultati più evidenti c’è il rafforzamento delle pratiche inclusive e una maggiore attenzione ai bisogni educativi specifici. «Abbiamo 33 alunni con disabilità, 30 docenti di sostegno su 130 insegnanti, il 70% dei quali di ruolo, e ben 74 Pdp per fragilità linguistiche, cognitive, psicologiche e sociali», spiega Tortoreto. A sostegno delle famiglie fragili, l’Istituto ha attivato un Fondo di solidarietà per coprire le spese di uscite didattiche e progetti, e il “quaderno sospeso” per garantire i materiali scolastici. Alla primaria è stata introdotta la metodologia Pizzigoni, con orti, serre e due giardinieri che affiancano le classi nelle attività agricole, poi rielaborate in chiave interdisciplinare. Alla secondaria, invece, si sperimentano il Clil in inglese, percorsi sulla parità di genere e sulla sostenibilità ambientale.

Studenti al centro: protagonismo e ricerca tra pari

«Gli indicatori di benessere scolastico sono chiari: alta motivazione alla frequenza, poche assenze, buoni rapporti tra studenti e docenti, partecipazione attiva ai progetti, riduzione delle sanzioni disciplinari», sottolinea il dirigente. «Tutto questo è merito di un corpo docente coinvolto, che crede in un’idea condivisa di scuola pubblica. Il 90% partecipa attivamente alla vita dell’Istituto, e anche chi lavora a tempo determinato spesso chiede di tornare, segno di un ambiente che valorizza le professionalità».

Grande attenzione è stata posta anche alla centralità degli studenti, con attività coordinate da figure chiave come i docenti “ponte” (uno per ogni istituto comprensivo) e i referenti tematici, dedicati a specifiche aree di fragilità. Tra gli interventi più innovativi, c’è l’Osservatorio di ricerca tra pari, realizzato in collaborazione con Save the Children e Codici, dove gli studenti hanno co-costruito strumenti di indagine per esplorare la scuola di oggi e immaginare quella di domani, promuovendo senso di appartenenza e protagonismo.

SCooP ha inoltre lavorato per superare la competizione tra scuole, spesso alimentata da logiche selettive legate alla scelta delle famiglie. Con i laboratori condivisi tra istituti e i progetti di continuità – come il laboratorio creativo con l’autore, che coinvolge le classi quinte della primaria e prosegue in prima media – si rafforza il legame tra studenti, insegnanti e territorio, rendendo sempre più fluido il passaggio tra i cicli scolastici e contrastando la dispersione.

Infine, particolare attenzione è stata riservata all’orientamento scolastico, soprattutto per i ragazzi provenienti da contesti fragili. «Molti studenti non hanno punti di riferimento», spiega il dirigente. «Abbiamo attivato sportelli, colloqui, tutoraggi per accompagnare scelte consapevoli. Vogliamo superare quella che spesso è una vera e propria selezione di classe, per cui solo i figli di alcune famiglie accedono ai licei, mentre gli altri frequentano solo i professionali».

Al termine del triennio progettuale il nostro compito sarà rendere un modello questa esperienza, renderla sostenibile e duratura. Per non disperdere il grande patrimonio educativo, umano e sociale costruito insieme

Manfredo Tortoreto, dirigente scolastico dell’Istituto Cardarelli-Massaua di Milano

SCooP ha cambiato le sorti degli istituti coinvolti. Ha invertito la tendenza alla fuga delle famiglie, ha rafforzato il senso di comunità e restituito attrattività alle scuole pubbliche del quartiere. Ma la sfida, ora, è guardare al futuro. Come spiega Tortoreto: «Al termine del triennio progettuale il nostro compito sarà rendere un modello questa esperienza, renderla sostenibile e duratura. Per non disperdere il grande patrimonio educativo, umano e sociale costruito insieme».

Qui Roma. Galassia Torpigna, per riscoprire la scuola come bene comune

Un’esperienza analoga, per visione e approccio, è quella del progetto Galassia Torpigna, attivo nel quartiere romano di Tor Pignattara. Anche questo progetto – risultato come SCooP tra i 23 selezionati con il bando “Vicini di scuola” di Con i Bambini – ha messo al centro l’inclusione scolastica per prevenire la fuga delle famiglie e la costruzione di una scuola pubblica capace di riflettere e valorizzare la complessità sociale del territorio.

Il progetto si sviluppa nel quartiere romano di Tor Pignattara, nel Municipio V, un’area segnata da forti criticità sociali ma, anche, da una vivace identità territoriale. L’obiettivo è di sperimentare un modello di alleanza educativa tra scuole, istituzioni e terzo settore per contrastare la segregazione scolastica e costruire una rete di servizi educativi condivisi.

Da scuola con tanti stranieri a scuola internazionale

La spinta iniziale è venuta dalla scuola Carlo Pisacane, un tempo considerata una “scuola-ghetto”del quartiere a causa dell’alta presenza di alunni stranieri e per il fenomeno della “fuga dei genitori italiani” verso altri istituti. Oggi, grazie al lavoro costante della comunità scolastica e del territorio, la scuola Pisacane è diventata il simbolo di un cambiamento radicale: da scuola evitata a scuola attrattiva, capace di valorizzare il plurilinguismo e di promuovere l’equità educativa. Galassia Torpigna è un progetto frutto del lavoro di una rete territoriale forte e partecipata, composta da scuole, associazioni del Terzo settore, enti locali, operatori educativi e, soprattutto, genitori.

Non esiste una ricetta unica: ogni scuola ha la sua. Qui il lavoro è stato duplice: da un lato si è rilanciata la scuola rendendola ancora più ricca di attività e proposte; dall’altro, si è favorita la partecipazione attiva dei genitori

Maria Rossi, associazione Asinitas

Spiega Maria Rossi dell’associazione Asinitas, capofila del progetto: «Non esiste una ricetta unica: ogni scuola, ogni contesto ha la sua storia. Però posso raccontare, per esempio, l’esperienza della scuola Pisacane. Qui il lavoro è stato duplice: da un lato si è rilanciata la scuola rendendola ancora più inclusiva, piena di attività e proposte; dall’altro, si è favorita la partecipazione attiva dei genitori. La scuola è diventata un punto di riferimento anche oltre l’orario scolastico, si è costituita un’associazione di genitori coinvolta nella co-progettazione delle attività extrascolastiche».

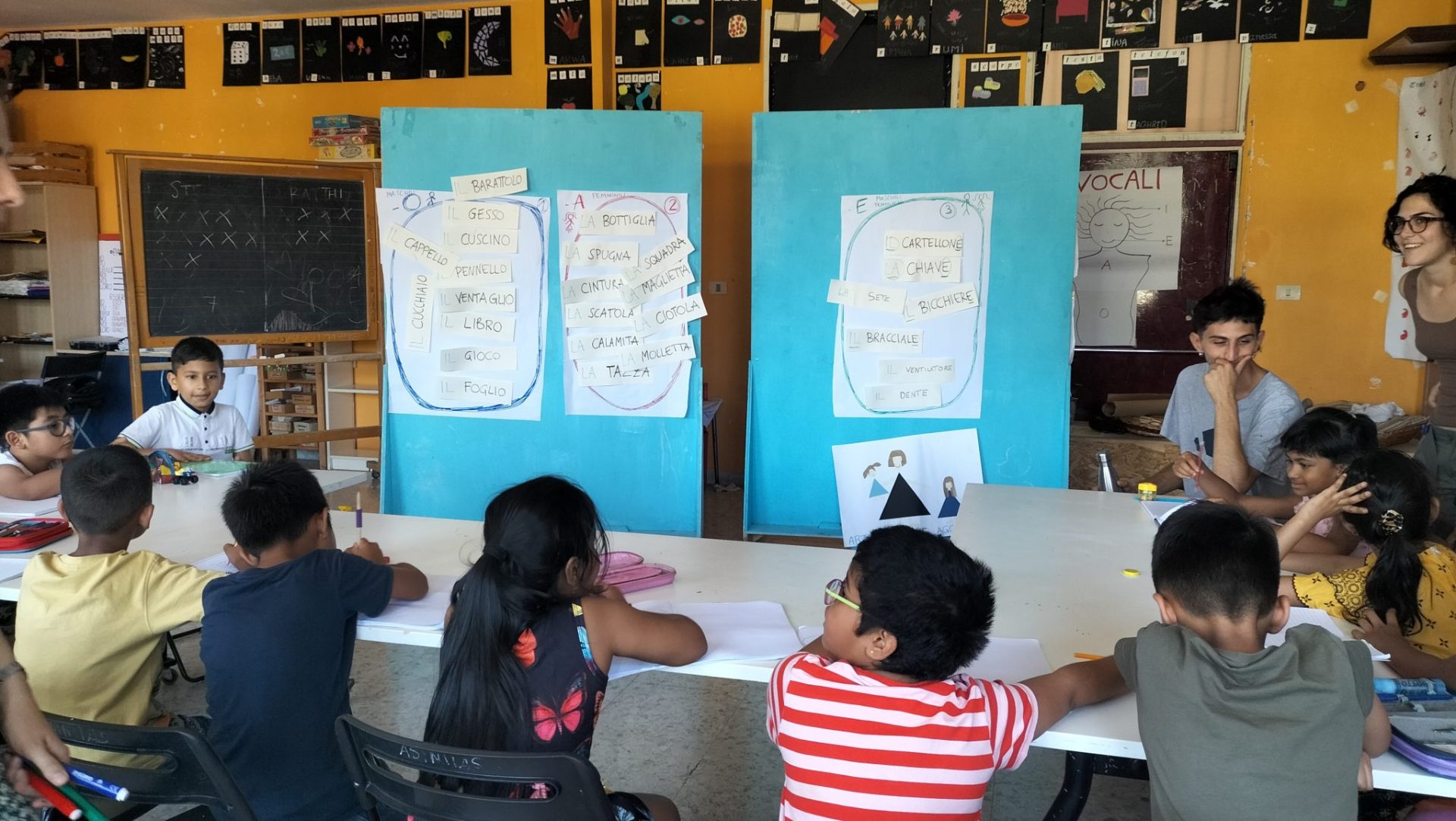

Inoltre, prosegue Rossi, «lo stesso è accaduto nell’altra scuola del quartiere la Di Donato dove si è trasformata una criticità, l’elevata presenza di studenti stranieri, in una ricchezza. La scuola è stata ribattezzata “scuola internazionale”, non più “scuola con tanti stranieri”, proprio per sottolineare la positività della diversità. Del resto pensiamo se fossero stati studenti canadesi o americani, forse non sarebbero stati visti come un problema. Ma quando i ragazzi provengono da contesti svantaggiati, si teme che rallentino il programma o abbiano difficoltà linguistiche. Invece, la sfida è diventata opportunità. E così è stato».

Grazie all’attivazione dei genitori, in particolare italiani, si è formato il comitato “Pisacane 99” che ha rilanciato la scuola Pisacane aprendola al territorio. Tante attività, dentro e fuori l’orario scolastico, hanno reso la scuola più ricca. L’obiettivo: affermare che le differenze culturali e linguistiche non sono un ostacolo ma un valore aggiunto. La scuola è diventata attrattiva per famiglie del quartiere e anche di altri quartieri di Roma.

Qui Cesena. La scuola come laboratorio urbano di relazioni e cittadinanza condivisa

Un’esperienza simile prende forma anche a Cesena, con il progetto “La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi”, selezionato anch’esso dal bando “Vicini di scuola”. L’obiettivo, anche qui, è contrastare la segregazione scolastica trasformando la scuola in uno spazio aperto, inclusivo e profondamente connesso al territorio. Al centro del progetto c’è il coinvolgimento attivo dei genitori, riconosciuti non come semplici destinatari, ma come protagonisti della comunità educante.

Attraverso laboratori interculturali, attività all’aperto e momenti di confronto, si rafforza il legame tra scuola, famiglie e quartiere, valorizzando le differenze come risorse. La scuola si fa così hub di relazioni, uno spazio pubblico dove l’educazione si intreccia alla cura del territorio e alla costruzione di legami sociali. Perché nessuna scuola può educare da sola: per essere davvero efficace, deve sentirsi parte viva del contesto in cui opera.

Il progetto – che sarà presentato il 26 settembre a Forlì, durante il Festival delle buone pratiche di inclusione educativa – si sviluppa a partire dalla scuola primaria Carducci di Cesena, dove circa il 40% degli alunni ha cittadinanza non italiana. Qui, la sfida è quella di trasformare una scuola percepita come “ghetto” in un centro educativo aperto alla città, grazie a metodologie innovative come la peer education, l’outdoor education e la co-progettazione tra scuola, famiglie e comunità. L’esperienza del progetto “La scuola è la città” è molto più di un progetto educativo: è un laboratorio urbano di relazioni, cultura e partecipazione condivisa. Anche qui, la risposta alla fuga delle famiglie passa da un’idea chiara: nessuna scuola educa da sola. Serve una comunità, serve corresponsabilità, serve un’alleanza stabile tra scuola, famiglie e territorio.

Queste esperienze ci mostrano come le famiglie non fuggono quando incontrano una scuola capace di riconoscerle come parte attiva della comunità, di andare oltre l’insegnamento per diventare spazio generativo di futuro, convivenza, cittadinanza e, soprattutto, appartenenza.

Nella foto di apertura, sperimentazione pedagogica alla Scuola Carducci (foto Con i bambini)

Vuoi accedere all'archivio di VITA?

Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.