Lavoro sociale

Operatori delle comunità terapeutiche cercasi, in calo del 20%

La diminuzione degli operatori nelle strutture per persone dipendenti da sostanze è di circa il 20%. Concorsi indetti dal Covid in poi, stipendi bassi, poca motivazione sono tra le ragioni principali. VITA ha raccolto le voci delle comunità per persone con problemi di tossicodipendenza

Dagli anni della pandemia c’è una grande difficoltà a reperire operatori per le comunità terapeutiche. Già prima non era semplice, ma da qualche anno l’emergenza è aumentata. La tendenza in media è di un calo delle figure professionali in generale di circa il 20%, secondo la Fict, Federazione italiana comunità terapeutiche (dati 2018-2022). Negli ultimi anni la messa a sistema di tutti i criteri di accreditamento delle comunità terapeutiche ha comportato un aumento del fabbisogno di professionalità. Il calo si registra soprattutto tra medici, psicologi, infermieri, Oss.

«Fino a un po’ di anni fa ricevevamo tanti curricula, adesso sono pochissimi: ad ogni annuncio di lavoro ne arrivavano decine, ora ne riceviamo uno o due». A parlare è Marcello Ravaioli, educatore professionale e coordinatore della Comunità L’Ancora di Ravenna. «Non è una professione rispetto alla quale si possa ambire a grandi carriere dal punto di vista economico. Molte persone, provenienti da altre regioni, vengono a lavorare a Ravenna, ma pagare un affitto per svolgere un lavoro con uno stipendio basso non fa vivere facilmente».

Poca motivazione, molto turnover

«L’attenzione al sociale sta diminuendo e i titoli richiesti sono universitari. Lavorare con le dipendenze non è facile, se si è fortemente motivati si continua, altrimenti si molla. A volte le persone che iniziano a lavorare da noi si accorgono che non è il lavoro della loro vita e, di fronte alle fatiche che reputano eccessive, lasciano. C’è molto turnover», continua Ravaioli. «Gli operatori, in passato, avevano motivazioni personali molto forti, poi si sono formati nel tempo. Adesso si parte da una richiesta di titoli, il responsabile di comunità a volte deve “accontentarsi” delle persone che si candidano».

Darsi del tempo per apprezzare il proprio lavoro, «questo spesso manca a chi inizia a lavorare nelle comunità terapeutiche ed è un peccato. Tenere duro significa avere l’idea che fare l’operatore in una comunità sia importante per se stesso: è un lavoro molto appagante e fa crescere molto. Se si parte sentendosi “di passaggio” perché è il primo lavoro che è capitato, si molla», prosegue Ravaioli. Fare l’operatore in una comunità residenziale dedicata a persone dipendenti implica una serie di dinamiche relazionali. «Nelle comunità si discute anche animatamente con gli utenti, si litiga, ci si sente “sotto esame” in continuazione, ci si spaventa. I momenti di difficoltà si superano solo se si è veramente “ispirati” a lavorare nell’ambito delle dipendenze».

Un lavoro che è una scelta di vita e una testimonianza

Gli enti che gestiscono le strutture riabilitative nel mondo della dipendenza e anche dei minori sono gestite per lo più dal privato sociale, da cooperative, associazioni di volontariato e, ultimamente, anche da fondazioni. «Le rette coprono a malapena i fabbisogni degli utenti, gli stipendi per gli operatori sono bassi rispetto allo stesso tipo di laurea in altri ambienti», dice Sergio Bovi, direttore Fondazione Arca – centro mantovano di solidarietà , che opera nel territorio di Mantova da oltre 30 anni. «Negli ultimi anni il problema del reperimento di personale è molto diffuso. Se paragoniamo gli stipendi del pubblico e del privato che si occupano di dipendenze c’è una grande differenza, già questo è pregiudizievole per trovare persone disposte a fare questo lavoro», prosegue Bovi. «Nella nostra esperienza il turnover degli operatori che operano nelle strutture dedicate ai minori è molto elevato. In strutture che ospitano ragazzi minorenni in alternativa al carcere, nella maggioranza stranieri e problematici, trovare persone che restano a lavorare è sempre più difficile».

«Un altro aspetto da sottolineare è il fatto che fare l’operatore in una comunità è un lavoro particolare: fare un educatore, uno psicologo è una scelta di vita. Quando parliamo di educazione parliamo anche di testimonianza. Non si può dire a un ragazzo di non bere, non fumare, tagliarsi i capelli e la barba se poi, finito di lavorare, si va al bar a bere cinque aperitivi o non si ha una certa cura del proprio aspetto fisico», continua Bovi. «Chiedere ai giovani di avere una scelta di vita così radicale richiede un impegno, non tutti sono disposti a farlo. Fare l’operatore di una comunità significa prima di tutto essere testimoni e coerenti con quello che si chiede».

Terzo settore: puntare sugli aspetti valoriali e di esperienza

«Il numero di candidature degli operatori nelle comunità terapeutiche non soddisfa affatto il bisogno. Con il Covid sono stati fatti una serie di concorsi nazionali (per infermieri, assistenti sociali, educatori) che hanno ulteriormente depauperato il personale nelle strutture. Nello specifico, parliamo di educatori professionali sociosanitari, che sono afferenti alla facoltà di medicina, e di educatori sociopedagogici che non hanno un albo, afferenti alla facoltà di scienze della formazione. Nel primo caso, gli iscritti sono pochi e i laureati ancora meno, nel nostro territorio parliamo di circa una decina di laureati l’anno, che vengono assunti molto velocemente», dice Marco Baldini, direttore della cooperativa Ceis, Centro di solidarietà di Genova. «Non è facile mettersi in competizione con il servizio pubblico, quello che dovremmo cercare di fare noi del Terzo settore è di puntare su altre caratteristiche, su aspetti più valoriali, di flessibilità e di dinamicità, di una maggiore esperienza in differenti tipi di comunità. All’interno di queste strutture l’aspetto umano è molto importante».

Calabria: nessun corso di laurea per educatore professionale

«Abbiamo dovuto poco fa aggiornare l’organico. Una persona è andata in pensione, cercavamo un educatore professionale, non si è presentata neanche una persona. Abbiamo dovuto “ripiegare” sugli assistenti sociali, ma ovviamente non sono la stessa cosa», afferma Roberto Gatto, responsabile Area dipendenze Progetto Sud, comunità di Lamezia Terme (Potenza) e presidente Coordinamento Regionale Enti Accreditati – Crea Calabria. «In Calabria rispetto al resto d’Italia c’è l’ulteriore difficoltà che non c’è nessun corso di laurea per educatore professionale. Chi vuole ottenere questo titolo deve obbligatoriamente andare fuori regione, con tutte le difficoltà che ciò comporta e con il rischio che resti a lavorare in un’altra regione».

La rivista dell’innovazione sociale

Abbònati a VITA per leggere il magazine e accedere a contenuti e funzionalità esclusive

Rette ferme da sedici anni

Nelle comunità residenziali bisogna lavorare su turni sette giorni su sette, 365 giorni l’anno. «Non tutti sono disposti a sacrificare la propria vita per questo lavoro. Inoltre, le rette con cui noi paghiamo i servizi in Calabria sono ferme da sedici anni, non c’è neanche un adeguamento contrattuale dei servizi della sanità che permetterebbe anche un adeguamento dei contratti. Si aggiunge questa ulteriore difficoltà». Recentemente è stata approvata l’Intesa sui criteri di sicurezza e qualità delle comunità terapeutiche (VITA ne ha scritto qui). «Le regole nazionali stanno andando verso una maggiore “sanitarizzazione” delle comunità terapeutiche, questo è un ulteriore problema perché mancano soprattutto le figure sanitarie, come gli infermieri professionali e i terapisti della riabilitazione».

Stesse strutture per giovani e over-60

Conciliare in una stessa struttura i servizi per fasce d’età molto lontane è complicato, c’è la necessità di un adeguamento delle strutture. «Nelle nostre comunità le età degli utenti si stanno estremizzando. Da una parte arrivano persone di 60-65 anni, con una storia lunga (i cosiddetti “cronici”), dall’altra i giovanissimi sono in aumento. C’è la necessità che le comunità si adeguino, ma le regole che le gestiscono sono ferme ormai da tanti anni, i regolamenti non si sono adeguati ai tempi. L’utenza si sta modificando, le comunità sono costrette a “rincorrere” le emergenze e non a programmare», spiega Gatto. In Calabria ci sono solo due tipi di strutture abilitate: le pedagogiche riabilitative e le terapeutiche riabilitative. «Mancano le comunità specialistiche, come quelle dedicate alla doppia diagnosi, alle mamme con figli. Questa è un’ulteriore difficoltà della nostra regione. Siamo costretti a fare dei “contenitori” con tutte le tipologie di persone».

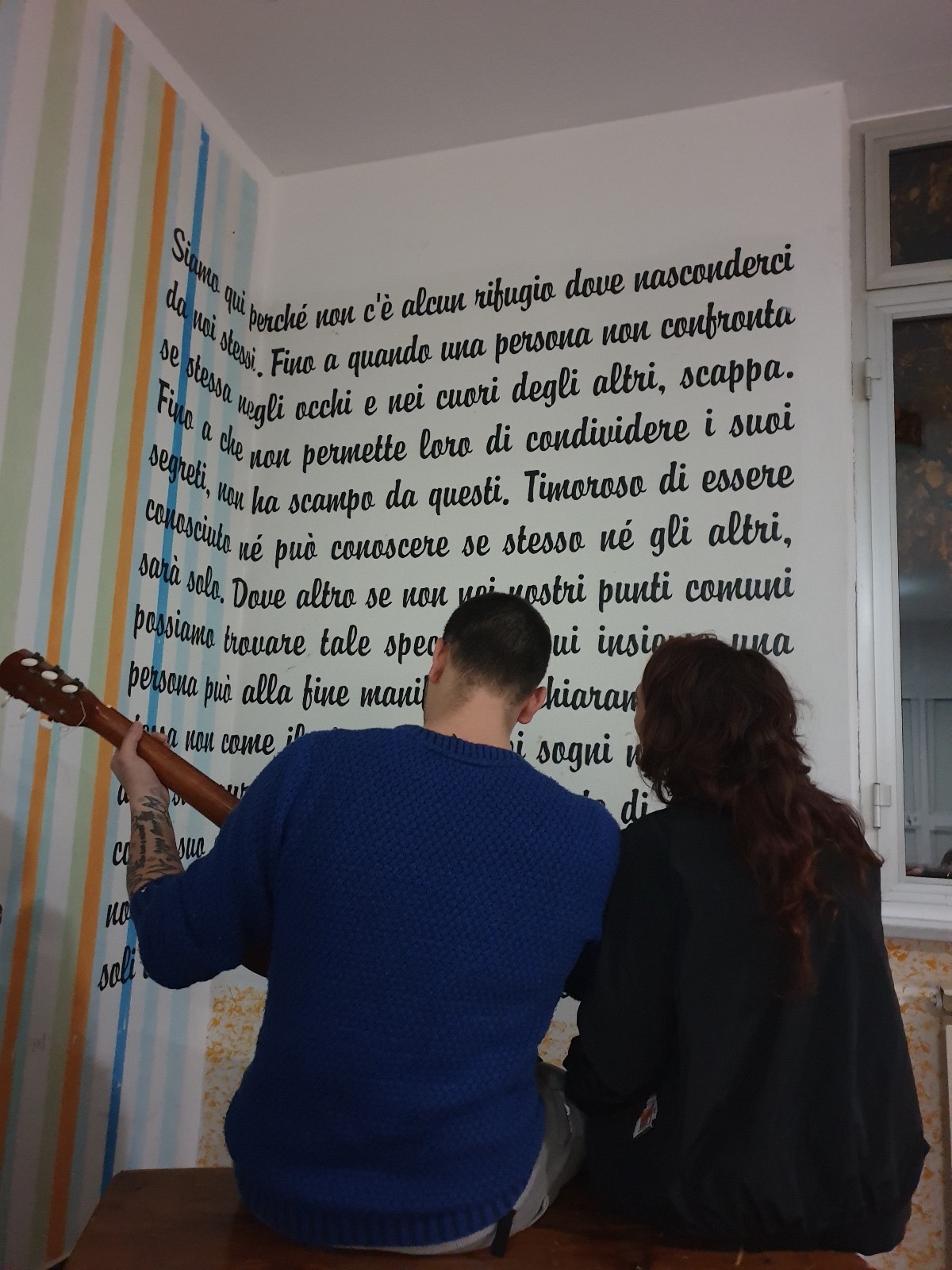

Foto di apertura di Helena Lopes su Unsplash. Altre foto: della comunità L’Ancora di Ravenna e della comunità Ceis, Centro di Solidarietà di Genova.

Abbiamo dedicato un’inchiesta al consumo di sostanze, in particolare da parte dei giovani, nel numero di VITA magazine “Droga, apriamo gli occhi”. Se sei abbonata o abbonato a VITA puoi leggerlo subito da qui. E grazie per il supporto che ci dai. Se vuoi leggere il magazine, ricevere i prossimi numeri e accedere a contenuti e funzionalità dedicate, abbonati qui.

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it